◆新しい書道教室

先週、今通っている書道教室(青山)で教えてくれている若いT先生が始めた教室(赤坂)にハシゴで行ってきた。現在の生徒数はわずか4人(大丈夫なのか?!)。青山教室の人がほとんどだ。ここでは書きたいものを自由に書けるというので、「級」を取るための作品を書くのに丁度いいと思い、取り合えず月に1回だけ通うことにした。実は、青山教室で世話人をしてくれているマミさんから、私のように展覧会に出すだけというのはかなり特殊だから、早く1級まで取ってほしいと懇願(?)されたところだったのだ。

「級」や「段」を取るためには、月に1回行われる「月例競書」に作品を提出しなくてはならない。提出作品は月刊誌の『書作』に出ているお手本の中から自分のレベルに合ったものを選ぶ。あんまりこういうことには興味がないが、勉強にはなるだろうなあ、と一応思う。7級からのスタートだから、先は長いぞお。

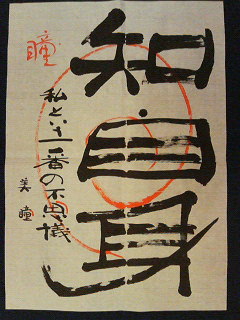

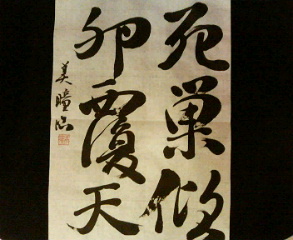

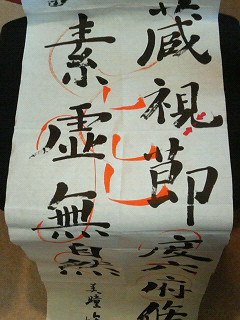

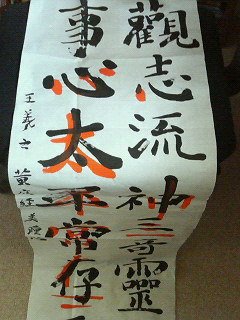

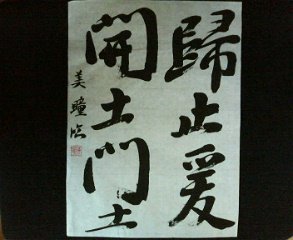

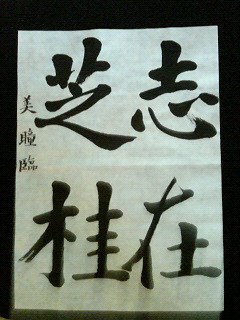

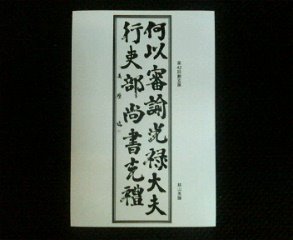

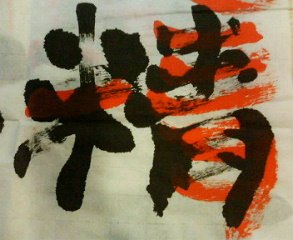

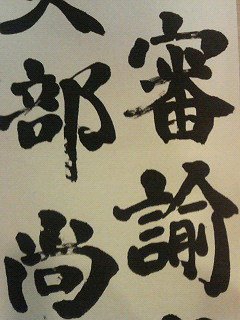

記念すべき最初の提出作品は、中国・唐時代の書道家・チョ遂良(スイリョウ、596~658年)の作品「孟法師碑」をお手本にすることにした。チョ遂良は、同時代の虞世南(グセイナン)、欧陽詢(オウヨウジュン)らとともに「初唐の三大家」と謳われる人物。政治家としても優れていて相当高い地位まで上ったが、失脚し、ベトナムに左遷され、その地で亡くなった。寂しい晩年だった人なのだ。

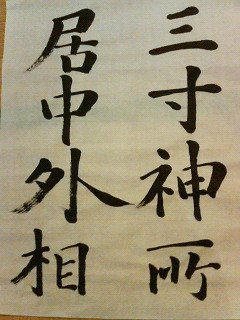

「孟法師碑」はチョ遂良47歳の時の作品。97歳で没した女道士・孟静素(モウセイソ)の墓碑として書かれた。碑石はすでになくなっているが、その拓本が1本だけ残っていて、現在に伝わっている。字の形の特徴は、ちょっと寸足らずで、重心が下にある。その特徴が私の作品で分かりますかどうか。

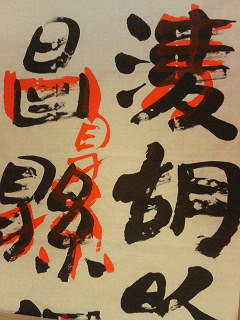

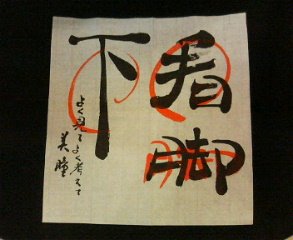

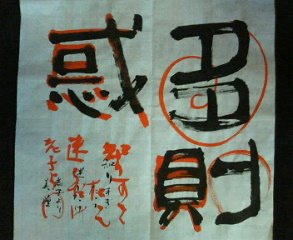

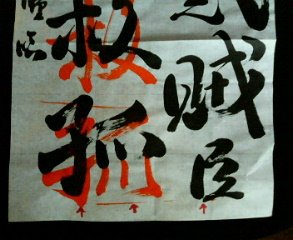

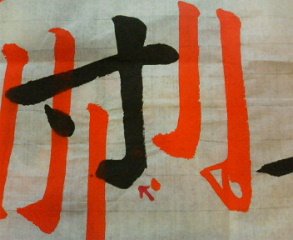

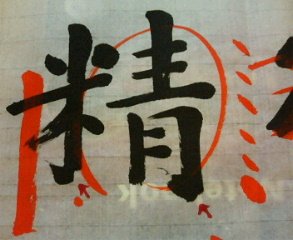

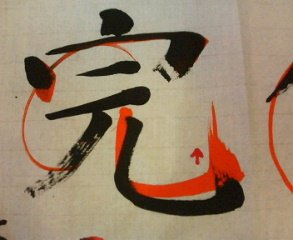

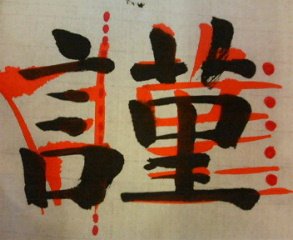

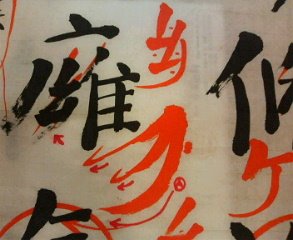

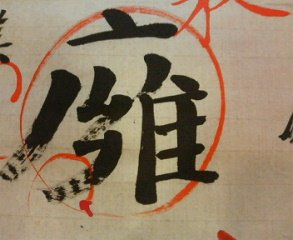

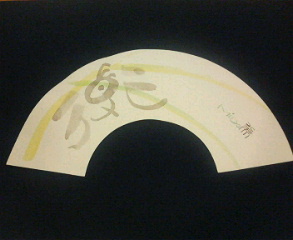

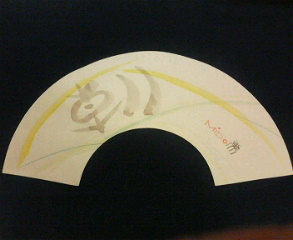

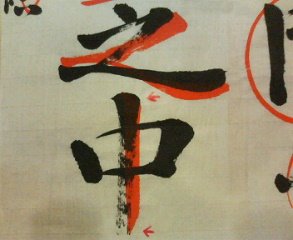

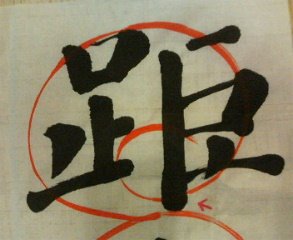

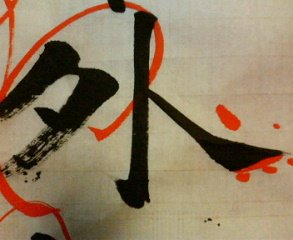

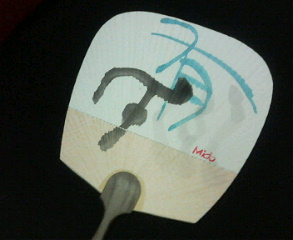

↓↓↓先生の朱が入ったものがこれ。やはり私のは縦線に問題あり。穂先の向きがポイントで、最初に筆を置いた時(矢印)のまま、向きを変えずに終点を目指して下に書くというのが正解。私は書きやすいように穂先の向きを縦に変えていた(先生にはどうしてすぐ分かっちゃうのか、不思議)。向きを変えないで書くと、堂々とした縦線が出来る、らしい。

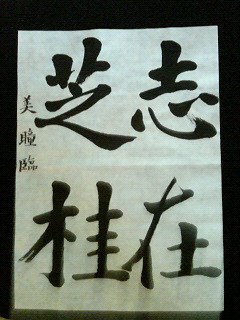

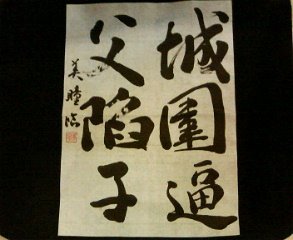

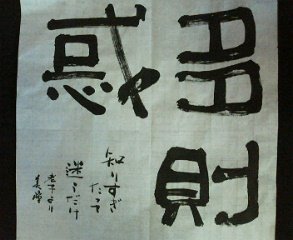

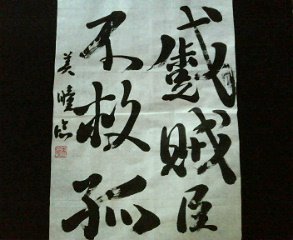

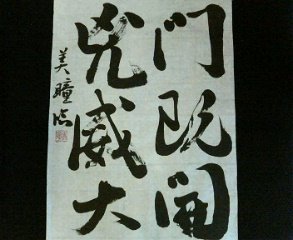

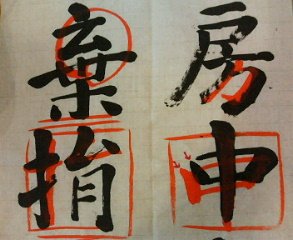

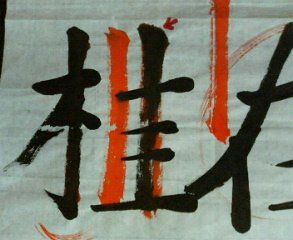

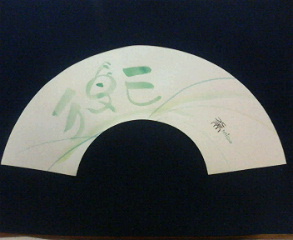

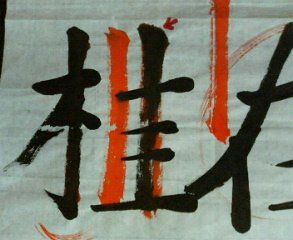

↓↓↓これなら、まあいいとしますか。提出用にしようっと。