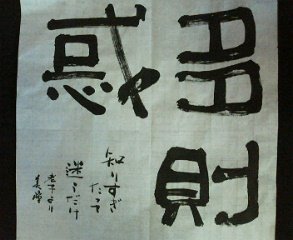

青山教室のレッスンは、今回から半年間は中国の漢字の古典を離れ、「かな混じり書」となった。お手本は、『石飛博光「書」の絵本・花のような気持ちでいよう』。これまでのレッスンと違って、ちょっと軽量級じゃない? というのが最初の印象だったが・・・。やってみるといや面白い。今回は老子の言葉「多則惑(たそくわく)」という漢字を中心に置き、その意訳文「知りすぎたって迷うだけ」という言葉をかな混じり書で加えた作品。漢字は紀元前から紀元後(秦時代から前漢時代)の中国で発達した隷書(れいしょ)という書体で書かれており、大らかで楽しい作品になっている。よく言われることだが、創作の基本はやはり古典なのだ。

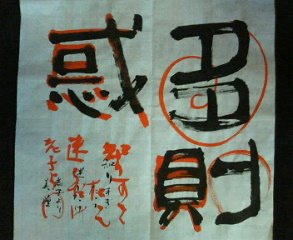

↓↓↓隷書の文字は、横の線を右肩上がりにせず、水平に、真横に書くというのが特徴だ。書いてみると、最初のうちはどうしても右肩上がりになってしまうが、慣れてくると真横に書けるようになり、造形的にも味わいが出てくる。そこでI先生に見てもらうと、この字は面白いね、と「多」という字に二重丸をくれた。「則」はちょっと単調だから、横線を書くときのスピードに緩急をつけたらいいよ、というアドバイス。

↓↓↓そこで書いたのがこちら。I先生のところにもう一度持っていくと、じっと見てから「うん、いいね」と言い、近くにいた若いT先生に「ちょっと鉛筆ちょうだい」。「はて???」と思っていると、朱を入れずに左下に小さく、鉛筆で「A」と書いてくれた(写真では分かりませんが、ちゃんと入っています)。意味がいまひとつ分からず、狐につままれたまま席に戻ると、周りの人が手を叩きながら「すごい!」と言う。へえ、そうなんだ、と急にうれしくなってしまった。初の「A」作品、じっくりご覧あれ。

0 件のコメント:

コメントを投稿