昨日は書道教室の日。前回は団扇に文字を書くという楽しいレッスンだったが、これからは通常のレッスンだ。今期(4月~9月)のお手本は、“書聖”と謳われる中国・東晋時代の書家・王羲之(おうぎし、307?~365?)の楷書「黄庭経(こうていきょう)」。「黄庭経」は道教の経典だが、内容は老子の不老長寿の養生訓だ。そのせいか東洋医学のツボらしき言葉もちょこちょこ出てくるが、門外漢にはさっぱりわからない。ともあれ、その書体を鑑賞してみると、少々扁平気味で、一つ一つの文字は風通しがよく(要するに文字の中にホワイトスペース多い)、格調高い。

それでは、レッスンの始まり始まり。

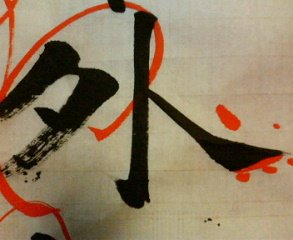

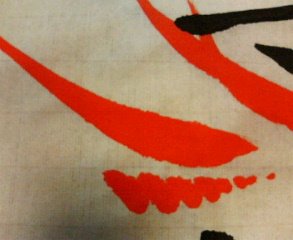

↓↓↓これは右払いに問題ありと注意された個所(写真上)。払う時、一気に力を抜かず、もう少し徐々に力を抜くようにと指導された(写真下)。なるほどなあ~。

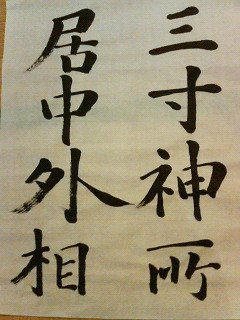

↓↓↓次は「口」の部分の閉じ方。最後の横棒を書いて「口」を閉じた時、私の書(墨文字)では縦棒が飛び出ているが、横棒の方が出ているのが正解。こういう部分でどちらが出ているか、お手本をよく見ることが重要なのだとか。

さて、レッスンの成果は? ハイ、こんなもんでした。風通しのいい黄庭経の雰囲気、少しは出てるかな?

0 件のコメント:

コメントを投稿