◆今年最後の赤坂教室!

今年最後の赤坂書道教室は、な・なんとクリスマス・イヴの24日だった! ま、それほど驚くことでもないが、さすがにいつもよりお休みの人が多かったような・・・。

↓↓↓こちらは自由課題の鄭長猷造像記(ていちょうゆうぞうぞうき)の臨書だ。さぼっていたため溜まってしまった3枚をまとめてご紹介。1枚目のAは他とのバランスからもっと太く書いたほうがよかった。Bは水平に、もっとしっかり書く。Cはもう少し空間をあけたほうがいいとのこと。2、3枚目はこの続きの文字。T先生が選んでくれた、一応一番よかったものだが、3枚目の「母皇」は、文字の中心が少し左に寄ってしまったのが残念。

↓↓↓これは共通課題の黄道周(こうどうしゅう)の臨書。何と書いているかというと「世足浮雲縦復」だ。言われてみれば、そのように読めてくるかな? 左上の「雲」はちょっと大き過ぎた。先生の朱のようにもう少し小さくすれば、最後の「復」もキツキツしないですんだ。

何はともあれ、今年のお稽古はこれにて終了だ。皆さま、グダグダのブログにお付き合いくださり、ありがとうございました。来年もどうぞよろしく!

12/26/2011

12/19/2011

◆久々の更新!

うっかりしていると、すぐ来年になってしまう師走がまた今年もやってきた。意味もなくバタバタしているうちに、更新しないまま1か月以上が過ぎてしまった。このまま年を越すのは申し訳が立たないだろうと(誰にだ?)、取り急ぎ更新させていただきやす。

ということで、赤坂書道教室のいつもの共通課題、黄道周(こうどうしゅう)の「七絶草書幅」の臨書をまとめていってみよう。

↓↓↓溜まっていた課題を久々に書いてみたが、いきなりえらく難しいのに当たってしまった。まずはAの部分。「株」という字だから、Aはしっかり書かないとウソ字になってしまう。Cも同様。「張」の最初の横画もしっかり分かるように書かないといけなかった。Bの部分は、どう書いたらいいのかさっぱり分からなかったが・・・、続きは下へ。

↓↓↓Bのゴチャゴチャしているところは「凶」だが、どう書けばいいかというと、赤マジックで手書きした順番が正しい。この文字はパソコンでは絶対出てこない。岩波の『国語辞典』にも載っていなかった。原著の説明文のふりがなは「しょく」となっていたが、書道の辞書を見ると「しゅろ、ソウ」とある。どうもしゅろの木のことみたいだ。

↓↓↓3つあるAはいずれもだらりと曲がるのではなく、ここで筆を立て直して次へ移るという気持ちが大切だった。最後の3文字は「黄道周」と書かれているんだけど、「周」という字は「風」みたいだよね。「七絶草書幅」の臨書はこれにて終了。

↓↓↓お次はやはり黄道周の他の行草書の作品から。Aの「生」という字はもっと小さく。右の3文字は全体に中心が左によってしまった。ということで、ハイお疲れ様でした。

うっかりしていると、すぐ来年になってしまう師走がまた今年もやってきた。意味もなくバタバタしているうちに、更新しないまま1か月以上が過ぎてしまった。このまま年を越すのは申し訳が立たないだろうと(誰にだ?)、取り急ぎ更新させていただきやす。

ということで、赤坂書道教室のいつもの共通課題、黄道周(こうどうしゅう)の「七絶草書幅」の臨書をまとめていってみよう。

↓↓↓溜まっていた課題を久々に書いてみたが、いきなりえらく難しいのに当たってしまった。まずはAの部分。「株」という字だから、Aはしっかり書かないとウソ字になってしまう。Cも同様。「張」の最初の横画もしっかり分かるように書かないといけなかった。Bの部分は、どう書いたらいいのかさっぱり分からなかったが・・・、続きは下へ。

↓↓↓Bのゴチャゴチャしているところは「凶」だが、どう書けばいいかというと、赤マジックで手書きした順番が正しい。この文字はパソコンでは絶対出てこない。岩波の『国語辞典』にも載っていなかった。原著の説明文のふりがなは「しょく」となっていたが、書道の辞書を見ると「しゅろ、ソウ」とある。どうもしゅろの木のことみたいだ。

↓↓↓3つあるAはいずれもだらりと曲がるのではなく、ここで筆を立て直して次へ移るという気持ちが大切だった。最後の3文字は「黄道周」と書かれているんだけど、「周」という字は「風」みたいだよね。「七絶草書幅」の臨書はこれにて終了。

↓↓↓お次はやはり黄道周の他の行草書の作品から。Aの「生」という字はもっと小さく。右の3文字は全体に中心が左によってしまった。ということで、ハイお疲れ様でした。

11/13/2011

◆隷書風の木簡を半切に書く

今回の青山書道教室は、前回と前々回に習った隷書(れいしょ)風の木簡(もっかん)を半切にまとめるというもの。半切に2行15文字も書くので大仕事(?)だ。

隷書は、2行の隣同士の文字をきれいに揃えて書くというのが美しい。T先生からは、画数の少ない小さい文字は、横の大きい文字の上下中央に来るように書くようアドバイスがあった。

↓↓↓これは文字の間隔がうまく取れたもの。一応成功例だ。ただ、墨をたっぷり付けたところはもっと速く書いたほうがよかった。ちょっと残念。

↓↓↓2文字目は隣同士がくっついてしまったのでどうかと思ったが、まったく問題ないそうだ。隷書はお隣の陣地に少々侵入しても大丈夫なんだね。

今回の青山書道教室は、前回と前々回に習った隷書(れいしょ)風の木簡(もっかん)を半切にまとめるというもの。半切に2行15文字も書くので大仕事(?)だ。

隷書は、2行の隣同士の文字をきれいに揃えて書くというのが美しい。T先生からは、画数の少ない小さい文字は、横の大きい文字の上下中央に来るように書くようアドバイスがあった。

↓↓↓これは文字の間隔がうまく取れたもの。一応成功例だ。ただ、墨をたっぷり付けたところはもっと速く書いたほうがよかった。ちょっと残念。

↓↓↓2文字目は隣同士がくっついてしまったのでどうかと思ったが、まったく問題ないそうだ。隷書はお隣の陣地に少々侵入しても大丈夫なんだね。

11/06/2011

11/03/2011

◆キリリとしてない造像記で、ちょっと残念

今、赤坂書道教室で習っている造像記(ぞうぞうき)は、昔々の中国で、洞窟(石屈)の中の固い岩肌にノミで削って書かれた文字群のこと。造像記には、洞窟に彫られている仏像の名前やそれを造った由来などが書かれている。さまざまな種類の造像記が発見されていて、どれもすごく個性的なんだよね。

↓↓↓その中のひとつがこの「鄭長猷造像記(ていちょうゆうぞうぞうき)」。ノミで削って書かれているのだからキリッと尖った始筆にしなくてはいけなかったのに、どれもぼんやりしている(A)。墨が薄く、滲み過ぎたのが敗因だ。造像記なのだから、少し墨を濃くして線をキリッとさせたかった。Bは印を押す位置を考えて、もう少し名前は上だ。

↓↓↓Aは文字の位置が問題。どちらももう少し右だ。

↓↓↓最後は、いつもの共通課題・黄道周(こうどうしゅう)の臨書だ。「畝翁欲向君家」と書いているのだが、読める人はいるんだろうか? 少なくとも赤坂書道教室では、T先生以外は読めないのだ(たぶん)。でも、リズムに乗った勢いのある文字を書くのは気持ちがいい。これは一応、書いた中で一番よかったもの。鑑賞に堪えますかどうか。

今、赤坂書道教室で習っている造像記(ぞうぞうき)は、昔々の中国で、洞窟(石屈)の中の固い岩肌にノミで削って書かれた文字群のこと。造像記には、洞窟に彫られている仏像の名前やそれを造った由来などが書かれている。さまざまな種類の造像記が発見されていて、どれもすごく個性的なんだよね。

↓↓↓その中のひとつがこの「鄭長猷造像記(ていちょうゆうぞうぞうき)」。ノミで削って書かれているのだからキリッと尖った始筆にしなくてはいけなかったのに、どれもぼんやりしている(A)。墨が薄く、滲み過ぎたのが敗因だ。造像記なのだから、少し墨を濃くして線をキリッとさせたかった。Bは印を押す位置を考えて、もう少し名前は上だ。

↓↓↓Aは文字の位置が問題。どちらももう少し右だ。

↓↓↓最後は、いつもの共通課題・黄道周(こうどうしゅう)の臨書だ。「畝翁欲向君家」と書いているのだが、読める人はいるんだろうか? 少なくとも赤坂書道教室では、T先生以外は読めないのだ(たぶん)。でも、リズムに乗った勢いのある文字を書くのは気持ちがいい。これは一応、書いた中で一番よかったもの。鑑賞に堪えますかどうか。

10/30/2011

◆木簡の隷書風に挑戦!

季節はどうも着実に冬に向かっている模様。この程度の寒さで止めてもらえると嬉しいのだが、きっちり寒い冬が来ないと南国の怖~い虫やら両生類が近所をウロウロしそうだし・・・、悩ましいところだ。

では、ちゃんと寒い冬が来ることを複雑な思いで祈りながら、青山書道教室のお題・木簡(もっかん)をみてみよう。

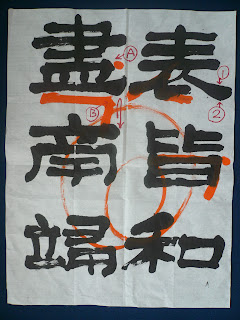

↓↓↓今回の木簡(もっかん)は平べったい横長で、ちょっと隷書(れいしょ)風だ。最初の文字「表」の払いは、隷書の特徴が出ているところ。払いの上の稜線(①)はほぼまっすぐで、下の稜線(②)が膨らむ。その左隣の文字の最後の横画のハネも同様(上の稜線が平らにならずにハネ上がり過ぎているが)。Aの転折(てんせつ;折り曲がる部分)は横画から普通に折り曲げて縦画を書くのではなく、Bの朱のように縦画もしっかり蔵鋒(ぞうほう;始筆を下から上に折り曲げて書く)にしなくてはいけなかった。

↓↓↓AやBの部分もやはりつなげて書かずに、1画ずつ蔵鋒にしたかったところ。Cの終筆部分はちょっと力を入れすぎてしまった。すっと筆を上げて、最後を押さえずに終わらせなくてはいけない。これがなかなかうまく出来ないんだな~。

季節はどうも着実に冬に向かっている模様。この程度の寒さで止めてもらえると嬉しいのだが、きっちり寒い冬が来ないと南国の怖~い虫やら両生類が近所をウロウロしそうだし・・・、悩ましいところだ。

では、ちゃんと寒い冬が来ることを複雑な思いで祈りながら、青山書道教室のお題・木簡(もっかん)をみてみよう。

↓↓↓今回の木簡(もっかん)は平べったい横長で、ちょっと隷書(れいしょ)風だ。最初の文字「表」の払いは、隷書の特徴が出ているところ。払いの上の稜線(①)はほぼまっすぐで、下の稜線(②)が膨らむ。その左隣の文字の最後の横画のハネも同様(上の稜線が平らにならずにハネ上がり過ぎているが)。Aの転折(てんせつ;折り曲がる部分)は横画から普通に折り曲げて縦画を書くのではなく、Bの朱のように縦画もしっかり蔵鋒(ぞうほう;始筆を下から上に折り曲げて書く)にしなくてはいけなかった。

↓↓↓AやBの部分もやはりつなげて書かずに、1画ずつ蔵鋒にしたかったところ。Cの終筆部分はちょっと力を入れすぎてしまった。すっと筆を上げて、最後を押さえずに終わらせなくてはいけない。これがなかなかうまく出来ないんだな~。

10/22/2011

10/15/2011

◆赤坂の新しいお題は黄道周の書!

もう10月になってしまったので、「新しいお題」というにはちと遅いが(実は9月から新しくなっていた)、でもここで紹介するのは「初」なので、ま、いいことにしておこう。

新たなお題となったのは、黄道周(こうどうしゅう、1585~1646)の「七絶草書幅」。T先生曰く、黄道周は日本ではあまり知られていないけど、中国ではよく知られた人なんだそうだ。書家であり画人でもあったので、趣味人だったんだなあ、と思いきや、明の滅亡まで秒読み状態の時代にあって、その立て直しに身を投じた熱血漢で、最期は捕えられ、南京で殺害されたという。激しい時代を駆け抜けた人だったのだ。

↓↓↓黄道周は左下にぐっと引っ張られたような文字が特徴だ。臨書するときはオリジナルを見ながら書くが、こんな流れるような文字は、「書いている手元はチラ、チラっと見るだけにして、ほとんどはオリジナルを見ながら書くのがいいんだよ」との事。凡人がそんな書き方してちゃんとした文字になるか分からないが、ちょっと面白そうだよね。

AやBの連綿(れんめん,文字と文字のつなぎ部分)はもっと力強くなくてはいけなかった。Cはもっと長くきっちり書かないと「能」という字にならない。Dは左の横画が長いので、縦画の位置がもっと右だ。

↓↓↓全体に墨量が少ないか墨が濃いためにボリューム感がない。Aはもっと下だ。本当に思い切って左下に引っ張られるような文字なのだ。Bは上に向く感じがほしかった。Cの「小」は、もっとスペースを広げてもよいとのこと。こういう続いている文字は墨をどこで入れたらよいのか分からなくて、つい一気に書いてしまったが、3文字目とDのあたりで墨を入れ、Eはカスレ過ぎないようにしたほうがよかった。墨をどこで入れるかで、作品としてのインパクトが変わってくるんだね。難しいなあ~~。

もう10月になってしまったので、「新しいお題」というにはちと遅いが(実は9月から新しくなっていた)、でもここで紹介するのは「初」なので、ま、いいことにしておこう。

新たなお題となったのは、黄道周(こうどうしゅう、1585~1646)の「七絶草書幅」。T先生曰く、黄道周は日本ではあまり知られていないけど、中国ではよく知られた人なんだそうだ。書家であり画人でもあったので、趣味人だったんだなあ、と思いきや、明の滅亡まで秒読み状態の時代にあって、その立て直しに身を投じた熱血漢で、最期は捕えられ、南京で殺害されたという。激しい時代を駆け抜けた人だったのだ。

↓↓↓黄道周は左下にぐっと引っ張られたような文字が特徴だ。臨書するときはオリジナルを見ながら書くが、こんな流れるような文字は、「書いている手元はチラ、チラっと見るだけにして、ほとんどはオリジナルを見ながら書くのがいいんだよ」との事。凡人がそんな書き方してちゃんとした文字になるか分からないが、ちょっと面白そうだよね。

AやBの連綿(れんめん,文字と文字のつなぎ部分)はもっと力強くなくてはいけなかった。Cはもっと長くきっちり書かないと「能」という字にならない。Dは左の横画が長いので、縦画の位置がもっと右だ。

↓↓↓全体に墨量が少ないか墨が濃いためにボリューム感がない。Aはもっと下だ。本当に思い切って左下に引っ張られるような文字なのだ。Bは上に向く感じがほしかった。Cの「小」は、もっとスペースを広げてもよいとのこと。こういう続いている文字は墨をどこで入れたらよいのか分からなくて、つい一気に書いてしまったが、3文字目とDのあたりで墨を入れ、Eはカスレ過ぎないようにしたほうがよかった。墨をどこで入れるかで、作品としてのインパクトが変わってくるんだね。難しいなあ~~。

9/23/2011

◆アートな書を意外なところで発見!

今日はお彼岸。久々にお墓参りに行ってきた。お参りを終え、いつものように広間でお茶をいただいていたら、壁にすごく魅力的な書が飾られていた。書かれていたのは「南無阿弥陀仏」。お寺にぴったり、ではあるが、普通の書ではない。何とも味のある字なのだ。今日はそれをちょっとご紹介。

聞いてみると、書道家ではなく著名な画家が書いたものなんだそうだ。すでに亡くなられているが、生前、「南無阿弥陀仏」という言葉をとても好み、よく書いていたのだとか。許可を得て携帯のカメラで撮らせていただいた。ちょっと場所が暗かったため、白い紙が青く写ってしまい、残念な写真ではあるが、珍しい画家のアートな書をどうぞ。

今日はお彼岸。久々にお墓参りに行ってきた。お参りを終え、いつものように広間でお茶をいただいていたら、壁にすごく魅力的な書が飾られていた。書かれていたのは「南無阿弥陀仏」。お寺にぴったり、ではあるが、普通の書ではない。何とも味のある字なのだ。今日はそれをちょっとご紹介。

聞いてみると、書道家ではなく著名な画家が書いたものなんだそうだ。すでに亡くなられているが、生前、「南無阿弥陀仏」という言葉をとても好み、よく書いていたのだとか。許可を得て携帯のカメラで撮らせていただいた。ちょっと場所が暗かったため、白い紙が青く写ってしまい、残念な写真ではあるが、珍しい画家のアートな書をどうぞ。

9/19/2011

◆木簡、そして造像記

残暑が続き、蒸し蒸し度がなかなかおさまらない昨今、体調管理が大変だが、書道教室の皆さんは老いも若きも中堅も、いつものように元気なのだった。大したもんだ。

てなわけで、まずは4月からの期が今回で終了となった青山書道教室のお題からいってみよう。

いつもの木簡の臨書は、半切に5文字(寒吏敢言之)を1行に書くというもの。文字数が少なかったので、時間内に4枚書けたが、結構疲れたなあ~。

↓↓↓Aは長過ぎた。Bの幅は最初の横画とほとんど同じなので、ここは少し短くしたほうがよかった。CのハネはGoodだそうだ。やったね。

↓↓↓Aの「臨」が「言」の飛び出た横画とケンカしている。名前を書くときの位置は要注意なのだ(適当に書いていた!)。空いているところにうまく収まるようにしなくてはいけなかった。反省・・・。

↓↓↓Aのハネはよくない例。最後のハネで墨がスポッと抜けて白くなり、最後にポコッと墨が付いているだけというのはNGなんだそうだ。

お次は赤坂書道教室の自主課題だ。前々から気になっていた中国・北魏(ほくぎ)時代の楷書「鄭長猷造像記(ていちょうゆうぞうぞうき)」(501年)、これを最初から少しずつ書いていこうかな、と今は思っている。すごく個性的な字なので、オリジナルを見ながら書いていると何だか笑えてきちゃうんだよね。

↓↓↓以下の2枚はどちらも文字の位置取りが悪かった。分かってはいるのだが、なかなかいい位置に収まらない。書き終えてからこうすればよかったと思うのだが、いつも「時既に遅し」なのだ。情けない・・・。

残暑が続き、蒸し蒸し度がなかなかおさまらない昨今、体調管理が大変だが、書道教室の皆さんは老いも若きも中堅も、いつものように元気なのだった。大したもんだ。

てなわけで、まずは4月からの期が今回で終了となった青山書道教室のお題からいってみよう。

いつもの木簡の臨書は、半切に5文字(寒吏敢言之)を1行に書くというもの。文字数が少なかったので、時間内に4枚書けたが、結構疲れたなあ~。

↓↓↓Aは長過ぎた。Bの幅は最初の横画とほとんど同じなので、ここは少し短くしたほうがよかった。CのハネはGoodだそうだ。やったね。

↓↓↓Aの「臨」が「言」の飛び出た横画とケンカしている。名前を書くときの位置は要注意なのだ(適当に書いていた!)。空いているところにうまく収まるようにしなくてはいけなかった。反省・・・。

↓↓↓Aのハネはよくない例。最後のハネで墨がスポッと抜けて白くなり、最後にポコッと墨が付いているだけというのはNGなんだそうだ。

お次は赤坂書道教室の自主課題だ。前々から気になっていた中国・北魏(ほくぎ)時代の楷書「鄭長猷造像記(ていちょうゆうぞうぞうき)」(501年)、これを最初から少しずつ書いていこうかな、と今は思っている。すごく個性的な字なので、オリジナルを見ながら書いていると何だか笑えてきちゃうんだよね。

↓↓↓以下の2枚はどちらも文字の位置取りが悪かった。分かってはいるのだが、なかなかいい位置に収まらない。書き終えてからこうすればよかったと思うのだが、いつも「時既に遅し」なのだ。情けない・・・。

9/17/2011

◆お待たせしました! 久々の更新!

暑さボケしてしまい、すっかり更新をさぼっていたら、もう9月も半ばとなってしまった。季節は間もなく秋。意味もなく、あせるなあ。

そんなわけで、大変お待たせしました(待ってなかった人も多そうだけど)。久々の更新は、9月最初の赤坂教室のお題・詩文書だ。自分の好きな詩文を好きな大きさの紙に書くというお題だったので、長い詩を半切に書いてみたのだが・・・。

題材に選んだのは、8月11日の朝日新聞の夕刊に出ていた阿久悠の詩。あの陸前高田市の高田高校が、23年前、初めて夏の甲子園に出場し、その初戦の8回裏、雨によるコールドゲームで敗れたときのことが書かれている。スコアは9対3。試合の翌日、阿久悠はこのときの彼らの無念を詩にし、スポーツニッポン新聞に寄せた。その一部が甲子園出場記念の石碑となり、高田高校の校庭に立てられた。校舎はあの大津波でひしゃげてしまったが、石碑は少し傷ついた姿で今も立っているという。高田高校は、その後、まだ一度も甲子園の土を踏んでいない。

ちょっと長いが石碑に書かれている全文はこちら。泣ける詩なんだよね。

「初陣高田高の 夢にまで見た甲子園は ユニホームを重くする雨と 足にからみつく泥と 白く煙るスコアボードと そして あと1回を残した無念と 挫けなかった心の自負と でも やっぱり 甲子園はそこにあったという思いと 多くのものをしみこませて終わった 高田高の諸君 きみたちは 甲子園に1イニングの貸しがある そして 青空と太陽の貸しもある」

↓↓↓これは書き出しの部分。墨が滲んでいるところとそうでないところの差が大き過ぎた。墨をたっぷりつけた次の文字はその余韻が残るはずなのに、突然墨量が減るのは違和感がある、と。そう言われてみれば、確かに・・・。

↓↓↓こちらは詩の最後の部分。小書き(A)は下を揃えずに少し上に持っていったほうがバランスがよかった。また、最初と最後の余白は、もっとたっぷりとるほうがいいそうだ。いつかまたリベンジしなきゃなあ。

暑さボケしてしまい、すっかり更新をさぼっていたら、もう9月も半ばとなってしまった。季節は間もなく秋。意味もなく、あせるなあ。

そんなわけで、大変お待たせしました(待ってなかった人も多そうだけど)。久々の更新は、9月最初の赤坂教室のお題・詩文書だ。自分の好きな詩文を好きな大きさの紙に書くというお題だったので、長い詩を半切に書いてみたのだが・・・。

題材に選んだのは、8月11日の朝日新聞の夕刊に出ていた阿久悠の詩。あの陸前高田市の高田高校が、23年前、初めて夏の甲子園に出場し、その初戦の8回裏、雨によるコールドゲームで敗れたときのことが書かれている。スコアは9対3。試合の翌日、阿久悠はこのときの彼らの無念を詩にし、スポーツニッポン新聞に寄せた。その一部が甲子園出場記念の石碑となり、高田高校の校庭に立てられた。校舎はあの大津波でひしゃげてしまったが、石碑は少し傷ついた姿で今も立っているという。高田高校は、その後、まだ一度も甲子園の土を踏んでいない。

ちょっと長いが石碑に書かれている全文はこちら。泣ける詩なんだよね。

「初陣高田高の 夢にまで見た甲子園は ユニホームを重くする雨と 足にからみつく泥と 白く煙るスコアボードと そして あと1回を残した無念と 挫けなかった心の自負と でも やっぱり 甲子園はそこにあったという思いと 多くのものをしみこませて終わった 高田高の諸君 きみたちは 甲子園に1イニングの貸しがある そして 青空と太陽の貸しもある」

↓↓↓これは書き出しの部分。墨が滲んでいるところとそうでないところの差が大き過ぎた。墨をたっぷりつけた次の文字はその余韻が残るはずなのに、突然墨量が減るのは違和感がある、と。そう言われてみれば、確かに・・・。

↓↓↓こちらは詩の最後の部分。小書き(A)は下を揃えずに少し上に持っていったほうがバランスがよかった。また、最初と最後の余白は、もっとたっぷりとるほうがいいそうだ。いつかまたリベンジしなきゃなあ。

8/11/2011

◆ゆるやかに~~、のんびり一句

今回の赤坂書道教室は、これまでのお題「かな混じり書」の集大成。習った句の中から好きな句を選び、半切に書くというものだった。あれこれ吟味しているゆとりがなかったので、何となく気に入っていた前々回のお題(草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」)を半切に書くことにした。

↓↓↓T先生は、構成の発想はいいとほめてくれた(?)が、Aは空間が広すぎて分断された感じがするので、朱のように左右の文字を少し寄せてみたらどうか、とのこと。

↓↓↓Bも同様。Cの落款部分、横書きはちょっと変。やはり縦書きにしたほうがよかった。できればリベンジしたいところだが、はて、どうなりますか。

↓↓↓こちらはいつもの自主課題、顔真卿(がんしんけい)の「裴将軍(はいしょうぐん)」の臨書だ。ついに最後の2文字となった。Aはアキ幅が全部同じになってしまった。普通の書ならこれでいいが、顔真卿の字は違う。オリジナルをもっとよく見て書かなければいけなかった。

↓↓↓これは雑誌『書統8月号』の規定課題の金文(きんぶん)。「人方佳王」という文字だ。Aはほかの文字と比べて重くなってしまうので、もっとカスレがほしかったところ。Bは落款の位置がちょっと左に寄り過ぎた。最後の落款で締まるところが、締まらなかったというよい見本だ。残念!

今回の赤坂書道教室は、これまでのお題「かな混じり書」の集大成。習った句の中から好きな句を選び、半切に書くというものだった。あれこれ吟味しているゆとりがなかったので、何となく気に入っていた前々回のお題(草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」)を半切に書くことにした。

↓↓↓T先生は、構成の発想はいいとほめてくれた(?)が、Aは空間が広すぎて分断された感じがするので、朱のように左右の文字を少し寄せてみたらどうか、とのこと。

↓↓↓Bも同様。Cの落款部分、横書きはちょっと変。やはり縦書きにしたほうがよかった。できればリベンジしたいところだが、はて、どうなりますか。

↓↓↓こちらはいつもの自主課題、顔真卿(がんしんけい)の「裴将軍(はいしょうぐん)」の臨書だ。ついに最後の2文字となった。Aはアキ幅が全部同じになってしまった。普通の書ならこれでいいが、顔真卿の字は違う。オリジナルをもっとよく見て書かなければいけなかった。

↓↓↓これは雑誌『書統8月号』の規定課題の金文(きんぶん)。「人方佳王」という文字だ。Aはほかの文字と比べて重くなってしまうので、もっとカスレがほしかったところ。Bは落款の位置がちょっと左に寄り過ぎた。最後の落款で締まるところが、締まらなかったというよい見本だ。残念!

8/09/2011

◆団扇と木簡?

夏真っ盛り、団扇でも何でも使って涼を取りたくなる今日この頃。7月下旬の青山書道教室のお題は、無地の団扇に文字を書いてマイ団扇を作るというものだった。そのときに作った団扇はまだ使っていないが、何となく涼しげに出来たので、取りあえず写真だけでもどうぞ。左側は古代文字の「海」という字だ。

お次は、8月の通常の青山教室のお題、いつもの木簡(もっかん)だ。

↓↓↓Aは始筆を蔵鋒(逆から入って折り曲げて書く)にしたかったところ。「書」は横画のすべての始筆が同じで単調なのも問題。

↓↓↓Aは左に流れ過ぎた。Bの始筆も軽~い蔵鋒にしたかった。ハァ~、いつも同じようなことを注意されてしまう。なかなか身に付かないなあ~~。

夏真っ盛り、団扇でも何でも使って涼を取りたくなる今日この頃。7月下旬の青山書道教室のお題は、無地の団扇に文字を書いてマイ団扇を作るというものだった。そのときに作った団扇はまだ使っていないが、何となく涼しげに出来たので、取りあえず写真だけでもどうぞ。左側は古代文字の「海」という字だ。

お次は、8月の通常の青山教室のお題、いつもの木簡(もっかん)だ。

↓↓↓Aは始筆を蔵鋒(逆から入って折り曲げて書く)にしたかったところ。「書」は横画のすべての始筆が同じで単調なのも問題。

↓↓↓Aは左に流れ過ぎた。Bの始筆も軽~い蔵鋒にしたかった。ハァ~、いつも同じようなことを注意されてしまう。なかなか身に付かないなあ~~。

7/28/2011

◆面白詩文書と顔真卿

赤坂書道教室のお題は詩文書がずっと続いていたが、ついに今回が最後となった。そんな記念すべき日なのに、T先生のお手本を真似て書いてもちっともうまくいかなかった。仕方がないので、ここは自分流(?)に書いたものでお茶を濁しておくことに・・・。

↓↓↓これはその中で一番よかったもの。先生曰く、四隅にもっとスペースをあけて、行間を詰めて書いたら面白いと。私はこの中では「油」の字がお気に入りなのだが、先生は「蝉」を気に入ってくれた。ま、いっか。

↓↓↓お次は顔真卿(がんしんけい)の「裴将軍(はいしょうぐん)」だ。「功成報天子/可以画」という文字。Aは「報」という字なのに横に間伸びしてしまった。それにしても、この「裴将軍」、なんてすごい字なんだろう。書く度にギョッとさせられる。

赤坂書道教室のお題は詩文書がずっと続いていたが、ついに今回が最後となった。そんな記念すべき日なのに、T先生のお手本を真似て書いてもちっともうまくいかなかった。仕方がないので、ここは自分流(?)に書いたものでお茶を濁しておくことに・・・。

↓↓↓これはその中で一番よかったもの。先生曰く、四隅にもっとスペースをあけて、行間を詰めて書いたら面白いと。私はこの中では「油」の字がお気に入りなのだが、先生は「蝉」を気に入ってくれた。ま、いっか。

↓↓↓お次は顔真卿(がんしんけい)の「裴将軍(はいしょうぐん)」だ。「功成報天子/可以画」という文字。Aは「報」という字なのに横に間伸びしてしまった。それにしても、この「裴将軍」、なんてすごい字なんだろう。書く度にギョッとさせられる。

7/21/2011

◆迫力の石飛博光書展!

17日の日曜日、銀座で開催されていた「石飛博光書展」を見に行ってきた。この日が最終日だったからでもないだろうが、広い会場は大勢の人の熱気でいっぱいだった。

それにしても、こんなに迫力のある、魂のこもった書の展覧会を見たのは初めてだ。特に、草野心平の詩「富士山(ギーンたる。不屈の肉体)」を書いた作品には驚かされた。大作ばかりの展覧会ではあったが、なかでも一際大きく(なんと、縦2m36.5cm、横16m53cm)、最も心を揺さぶられる作品だった。この書が、小学校のような場所に普通に常設されたらどんなにいいだろう、と思う。子供たちが、日常的に目にするような場所に飾られていたら、子供の将来にとってもこの作品にとっても、すごく幸せなことなんじゃなかろうか。ただ、小学校といえども、こんなに大きな作品を飾れる場所は、そうはなさそうなのが残念。

↓↓↓これは、この書展を紹介するポストカードとパンフレット。石飛先生によれば、「富士山」が誕生した背景には、東日本大震災があった。この大震災に打ちのめされ、今回の書展のために考えていた構想が大きく変わり、吐き出された作品だという。富士山は、いにしえの昔から、どんな時でも日本人の魂の拠り所となってきたんだなあ。そんなことを感じさせてくれる作品だった。

17日の日曜日、銀座で開催されていた「石飛博光書展」を見に行ってきた。この日が最終日だったからでもないだろうが、広い会場は大勢の人の熱気でいっぱいだった。

それにしても、こんなに迫力のある、魂のこもった書の展覧会を見たのは初めてだ。特に、草野心平の詩「富士山(ギーンたる。不屈の肉体)」を書いた作品には驚かされた。大作ばかりの展覧会ではあったが、なかでも一際大きく(なんと、縦2m36.5cm、横16m53cm)、最も心を揺さぶられる作品だった。この書が、小学校のような場所に普通に常設されたらどんなにいいだろう、と思う。子供たちが、日常的に目にするような場所に飾られていたら、子供の将来にとってもこの作品にとっても、すごく幸せなことなんじゃなかろうか。ただ、小学校といえども、こんなに大きな作品を飾れる場所は、そうはなさそうなのが残念。

↓↓↓これは、この書展を紹介するポストカードとパンフレット。石飛先生によれば、「富士山」が誕生した背景には、東日本大震災があった。この大震災に打ちのめされ、今回の書展のために考えていた構想が大きく変わり、吐き出された作品だという。富士山は、いにしえの昔から、どんな時でも日本人の魂の拠り所となってきたんだなあ。そんなことを感じさせてくれる作品だった。

7/18/2011

◆行書風の木簡?

今回の青山書道教室のお題はいつもの木簡(もっかん)だが、ちょっと行書風。そんな木簡があるとは、知らなんだ。ま、いろいろな人が書いているんだから、文字の雰囲気もいろいろだよね。

↓↓↓Aはもっと立てたほうがよかった。Bは位置が上過ぎた。最後の「趙」はCの部分が左の文字とぶつかりそうだったので、ちょっと遠慮して書いたのだが、こういうときは、避けるよりも少々ぶつかってもいいくらいの気持ちで書いたほうがよいとのこと。確かに遠慮したために、文字に勢いがなくなっている。

↓↓↓こちらは上の続きの4文字だ。Aの最後の横画の始筆部分、気持ちが前から続いていない(実際、きっちり分けて書いてしまったし・・・)。こういうところがまだ駄目だなあ。行書でなく楷書でも、文字の途中でぶっつり気持ちを途絶えさせず、続いていなくてはいけないんだよね。つい忘れてしまうのだ。

今回の青山書道教室のお題はいつもの木簡(もっかん)だが、ちょっと行書風。そんな木簡があるとは、知らなんだ。ま、いろいろな人が書いているんだから、文字の雰囲気もいろいろだよね。

↓↓↓Aはもっと立てたほうがよかった。Bは位置が上過ぎた。最後の「趙」はCの部分が左の文字とぶつかりそうだったので、ちょっと遠慮して書いたのだが、こういうときは、避けるよりも少々ぶつかってもいいくらいの気持ちで書いたほうがよいとのこと。確かに遠慮したために、文字に勢いがなくなっている。

↓↓↓こちらは上の続きの4文字だ。Aの最後の横画の始筆部分、気持ちが前から続いていない(実際、きっちり分けて書いてしまったし・・・)。こういうところがまだ駄目だなあ。行書でなく楷書でも、文字の途中でぶっつり気持ちを途絶えさせず、続いていなくてはいけないんだよね。つい忘れてしまうのだ。

7/15/2011

◆久々に書道教室!

書道教室で指導してもらった内容を紹介するのが、すっかり遅くなってしまったが、溜めていたものをここで一挙に公開だ。

まずは青山書道教室のお題・木簡(もっかん)だ。今回はまたもや半切。短い時間内で書くためたった2枚だが、それでも半切を書くと、なんとなく作品を作った気になり、ちょっとうれしい。

↓↓↓久々に登場したO先生曰く、最初の数文字は「力んでいるなあ」と。ただ、その後は軽く書いているんだそうな。先生方にはどうしてそういうことが分かるのか、いつも不思議でならない。要するに、久々に筆を持ったことが、すぐバレちゃうということなんだね。

↓↓↓これはその中の朱が入った部分。「左」という文字を見るとよく分かるが、終筆をきっちり押さえてしまった。ここは押さえずに軽~くしなくてはいけなかった。

↓↓↓これは2枚目。せっかくなので(時間もないし)一行6文字にして書いてみた。寸評は、創作の意志が感じられてよいとのこと。やったね。

↓↓↓でも喜ぶのはまだ早い。この文字はカスレすぎ。筆先がバラバラして浮いてしまっている。こういうときは、途中でもいいから筆を少しだけ整えるのだそうだ。素人は、無理してでもついそのまま書いてしまうのだが、そこは落ち着いて、筆を整える余裕を持たなきゃいかんのだね。

↓↓↓次は赤坂書道教室の共通課題だ。草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」。わざと字を紙からはみ出させて書いてみたのだが、T先生は、もっとはみ出したらどうなの、とばかりに朱を入れてくれた(A)。中途半端は駄目なんだね。さらに、最後の行や落款の位置も、こんなふうにちょっと斜めにするだけで、全体が生きてくる。

↓↓↓こちらはいつもの顔真卿(がんしんけい)の臨書だ。Aは「不」という字なのに横に広がり過ぎ。Cは筆を止めて次に備えるところなのに、流して書いてしまった。それに続く横画(B)が力のない線になったのはそのためだ。

↓↓↓最後は雑誌「書統」の今月の規定課題、造形美あふれる文字・金文(きんぶん)をどうぞ。

書道教室で指導してもらった内容を紹介するのが、すっかり遅くなってしまったが、溜めていたものをここで一挙に公開だ。

まずは青山書道教室のお題・木簡(もっかん)だ。今回はまたもや半切。短い時間内で書くためたった2枚だが、それでも半切を書くと、なんとなく作品を作った気になり、ちょっとうれしい。

↓↓↓久々に登場したO先生曰く、最初の数文字は「力んでいるなあ」と。ただ、その後は軽く書いているんだそうな。先生方にはどうしてそういうことが分かるのか、いつも不思議でならない。要するに、久々に筆を持ったことが、すぐバレちゃうということなんだね。

↓↓↓これはその中の朱が入った部分。「左」という文字を見るとよく分かるが、終筆をきっちり押さえてしまった。ここは押さえずに軽~くしなくてはいけなかった。

↓↓↓これは2枚目。せっかくなので(時間もないし)一行6文字にして書いてみた。寸評は、創作の意志が感じられてよいとのこと。やったね。

↓↓↓でも喜ぶのはまだ早い。この文字はカスレすぎ。筆先がバラバラして浮いてしまっている。こういうときは、途中でもいいから筆を少しだけ整えるのだそうだ。素人は、無理してでもついそのまま書いてしまうのだが、そこは落ち着いて、筆を整える余裕を持たなきゃいかんのだね。

↓↓↓次は赤坂書道教室の共通課題だ。草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」。わざと字を紙からはみ出させて書いてみたのだが、T先生は、もっとはみ出したらどうなの、とばかりに朱を入れてくれた(A)。中途半端は駄目なんだね。さらに、最後の行や落款の位置も、こんなふうにちょっと斜めにするだけで、全体が生きてくる。

↓↓↓こちらはいつもの顔真卿(がんしんけい)の臨書だ。Aは「不」という字なのに横に広がり過ぎ。Cは筆を止めて次に備えるところなのに、流して書いてしまった。それに続く横画(B)が力のない線になったのはそのためだ。

↓↓↓最後は雑誌「書統」の今月の規定課題、造形美あふれる文字・金文(きんぶん)をどうぞ。

登録:

コメント (Atom)