↓↓↓上は「朝比奈小人嶋遊」。小人の国に遊びに来た大力の朝比奈が小人たちの大名行列を見下ろしている図だ。まさにガリバー旅行記の世界なのだ。しかしこの絵が発表された当時、お上の怒りを買うのを恐れた版元が途中で販売を打ち切ってしまったため、少数しか刷られていないのだとか。下は「猫のすずみ」。これが展覧会の入口の自動ドアになっていて、前に立つと真ん中が開くという趣向だ。気分は否応なく盛り上がるよね。8月30日まで開催。

8/19/2015

◆心が遊ぶよ歌川国芳展

横浜のそごうで奇想の絵師と謳われる歌川国芳の展覧会が開催中だ。国芳は先月紹介した河鍋暁斎(かわなべきょうさい、1831-89)同様、幕末期に大活躍した絵師だ(1797-1861)。妖怪大好き、猫大好きで、反骨精神旺盛、多くの奇想天外な作品を世に送り出した。出世作は中国の歴史小説『水滸伝』を題材にしたシリーズで、これにより一気に人気作家となった。

8/04/2015

◆自叙帖のまとめ!

夏ってこんなに暑かったっけ? つい愚痴りたくなるほど猛烈な暑さが続く中、東京都心で観測史上最長の連続猛暑日を記録したとの報道。それを聞くとますます暑くなってくるよね。

そんなわけなので、あんまり頑張らず(いつものことだけど)、ちょっとだけ気を引き締めて書道のおさらいをすることにしよう。

↓↓↓これは今年6月まで自主課題で書いていた懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)のまとめだ。全体の中のほんの一部分ではあるが、二科サイズ(半切より一回り大きい)1枚半分を横につなげたのでかなりのボリュームになった、気がする。全体的には下の余白(A、B)がほとんどなく詰まり過ぎてしまった。最初に上下の余白分を折り曲げて印をつけてから書けばよかったのだ。

そんなわけなので、あんまり頑張らず(いつものことだけど)、ちょっとだけ気を引き締めて書道のおさらいをすることにしよう。

↓↓↓これは今年6月まで自主課題で書いていた懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)のまとめだ。全体の中のほんの一部分ではあるが、二科サイズ(半切より一回り大きい)1枚半分を横につなげたのでかなりのボリュームになった、気がする。全体的には下の余白(A、B)がほとんどなく詰まり過ぎてしまった。最初に上下の余白分を折り曲げて印をつけてから書けばよかったのだ。

↓↓↓次は先生から指定された課題の張遷碑(ちょうせんひ、186年)。これを半切1/2に書いた。横の字間がスカスカして隷書っぽく見えないので、先生から5行書きではなくAを増やして6行書きにしたらどうかと提案された。確かに、その方がいいかもしれない。

↓↓↓自主課題の楊淮表記(ようわいひょうき)。先の方(A)が太くならないといけないのに細くなってしまった。そして一番重要なのびやかさが足りなかった。Bの横画もそこだけを丁寧に書いている印象だが、Bは長~く伸びている横画の一部分だというイメージで書くといいんだとか。言うは安し行うは難し・・・。Cはハネル方向が逆だった。下から上にハネルのが正解だ。

8/02/2015

◆初めての俳画!

先月、去るところで水墨画の短期講座を受講した。その初日、先生から「最終的には俳画を描いてもらいますから、そのつもりでいてください」と言われてビックリ。水墨画の講座だと思って油断していたら、俳句まで作らなきゃいけないとは、この暑いのにエライこっちゃだったのだ。

その全8回の講座もなんとか終了。水墨画も俳句も無手勝流だが、取りあえず形にはなった、ということにしておこう。

↓↓↓こちらがその作品。先生から教わった水墨画は真っ当なものだったのだが、何故だかこんな絵になってしまった。悪しからず。

「うだる夏 シャキッとしろよと 青梗菜」、「メタボでも どっこい気持ちは やせガエル」

その全8回の講座もなんとか終了。水墨画も俳句も無手勝流だが、取りあえず形にはなった、ということにしておこう。

↓↓↓こちらがその作品。先生から教わった水墨画は真っ当なものだったのだが、何故だかこんな絵になってしまった。悪しからず。

「うだる夏 シャキッとしろよと 青梗菜」、「メタボでも どっこい気持ちは やせガエル」

7/30/2015

◆倪元璐の半切再び

信じられないくらい暑い日が続き、気分も萎えてしまいそうな今日この頃。ぼや~っと近所を歩いていたら、見たことのない色のひまわりを発見! 何だか楽しくなって急に元気になったよ。花の威力ってすごいなあ。

元気になったところで、久々の書道レッスンにいってみよう!

↓↓↓これは前に先生から注意された箇所を直した(つもりの)倪元璐(げいげんろ)だ。半切になるとちょっと恰好よく見えるのは気のせいか?

↓↓↓これはその続きで「謁者竟淮海、會稽俄侍中。由來英主意、不肯示通」。Aの字間が詰まり過ぎた。もう少しあけてA以下のゴチャゴチャ感をなくしたかった。Bのあたりの5文字は左右が同じサイズに揃ってしまった。先生の朱のようにところどころ左右を広げてリズムを出すと見栄えがする。臨書といえども作品として魅力的なバランスを考えなくてはいけないんだね。臨書も奥が深いなあ。

↓↓↓これは自主課題の「楊淮表記(ようわいひょうき)」より「邳擧孝廉」の4文字。Aの転折がふにゃふにゃだ。ここはしっかりした転折にしなくてはいけない。

↓↓↓その続きで「尚書侍郎」。Aの文字はカスレ過ぎ。あまり極端にならないように注意しなくてはいけなかった。こういう素朴な字でも、楽しく書けばいいってもんじゃないんだよね。反省・・・。

元気になったところで、久々の書道レッスンにいってみよう!

↓↓↓これは前に先生から注意された箇所を直した(つもりの)倪元璐(げいげんろ)だ。半切になるとちょっと恰好よく見えるのは気のせいか?

↓↓↓これはその続きで「謁者竟淮海、會稽俄侍中。由來英主意、不肯示通」。Aの字間が詰まり過ぎた。もう少しあけてA以下のゴチャゴチャ感をなくしたかった。Bのあたりの5文字は左右が同じサイズに揃ってしまった。先生の朱のようにところどころ左右を広げてリズムを出すと見栄えがする。臨書といえども作品として魅力的なバランスを考えなくてはいけないんだね。臨書も奥が深いなあ。

↓↓↓これは自主課題の「楊淮表記(ようわいひょうき)」より「邳擧孝廉」の4文字。Aの転折がふにゃふにゃだ。ここはしっかりした転折にしなくてはいけない。

↓↓↓その続きで「尚書侍郎」。Aの文字はカスレ過ぎ。あまり極端にならないように注意しなくてはいけなかった。こういう素朴な字でも、楽しく書けばいいってもんじゃないんだよね。反省・・・。

7/29/2015

◆画鬼暁斎~三菱一号館美術館にて開催中!

「狂ってたのは、俺か、時代か?」という強烈なインパクトのキャッチフレーズに誘われ、先週、河鍋暁斎(かわなべきょうさい)の展覧会に行ってきた。

東京駅近くの三菱一号館美術館で今も絶賛開催中のこの展覧会、タイトルは「画鬼暁斎~幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」。

タイトルもキャッチフレーズ同様、河鍋暁斎がどんな絵師だったかを簡潔に言い表す一方で、多くは語らずに受け手の想像力に委ねて好奇心を喚起させている。なかなかの傑作なのではあるまいか。その辺の(どの辺だ?)コピーライターもビックリのセンスのよさなのだ。

「こりゃ行くしかないでしょ」ということで、見に行ってもちろん大いに堪能したのではあるが、問題がひとつ。外は猛暑、展示室の中は極寒という強烈な温度差。これから行かれる方、冷房対策をお忘れなく。

。

東京駅近くの三菱一号館美術館で今も絶賛開催中のこの展覧会、タイトルは「画鬼暁斎~幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」。

タイトルもキャッチフレーズ同様、河鍋暁斎がどんな絵師だったかを簡潔に言い表す一方で、多くは語らずに受け手の想像力に委ねて好奇心を喚起させている。なかなかの傑作なのではあるまいか。その辺の(どの辺だ?)コピーライターもビックリのセンスのよさなのだ。

「こりゃ行くしかないでしょ」ということで、見に行ってもちろん大いに堪能したのではあるが、問題がひとつ。外は猛暑、展示室の中は極寒という強烈な温度差。これから行かれる方、冷房対策をお忘れなく。

。

7/10/2015

◆東京ミッドタウンのアートツアー!

東京ミッドタウンのユビキタス・アートツアーに行ってきた。その日は生憎の雨だったため庭園巡りができず残念だったが、ユビキタス端末に誘導されながら館内のさまざまな場所に設置されたアートを堪能した。

依頼主とアーチストのそれぞれの思いが込められた作品たちは、それぞれに相応しい場所で、そこにしかない空気を吸って輝き、アートのあるべき姿を見せてくれる。そのようなものがあることに気づかず通り過ぎる買い物客がほとんどという中、実はそこのアート作品がその場の空気感を作り上げているという面白さ。美術館での鑑賞とはひと味もふた味も違う楽しみ方ができるのだ。

今度はぜひ晴れの日に、アートと建築デザインの全24作品を巡るフルコースに挑戦したい。(雨の日コース80分、フルコース120分、他にもいろいろなコースあり、無料)

依頼主とアーチストのそれぞれの思いが込められた作品たちは、それぞれに相応しい場所で、そこにしかない空気を吸って輝き、アートのあるべき姿を見せてくれる。そのようなものがあることに気づかず通り過ぎる買い物客がほとんどという中、実はそこのアート作品がその場の空気感を作り上げているという面白さ。美術館での鑑賞とはひと味もふた味も違う楽しみ方ができるのだ。

今度はぜひ晴れの日に、アートと建築デザインの全24作品を巡るフルコースに挑戦したい。(雨の日コース80分、フルコース120分、他にもいろいろなコースあり、無料)

6/24/2015

◆新たな自主課題は「楊淮表記」

梅雨のうっとうしい日でも紫陽花が咲いているのを見つけると何だか和んでくる。紫陽花と言えば青紫の花が一般的だが、先日、家の近くで純白の紫陽花が咲いているのを見つけた。清楚な白い紫陽花もなかなかいいもんだ。

さて本題。前回で自主課題の自叙帖(じじょじょう)が無事(?)終了したので、次は見ているだけで楽しくなる「楊淮表記(ようわいひょうき)」を書くことにした。これは後漢の時代、西暦173年に城の石門の壁に刻まれたもの。現在は漢中市博物館が所蔵している。ベンギョクという宮中の役人が、孫の楊淮と楊弼(ようひつ)の経歴を記したものだ。石(岩?)に刻まれた文字なので判読しにくい箇所がいくつかあるが、素朴で好き勝手に(?)書かれた文字がとても魅力的なのだ。

↓↓↓まずは「故司隷校」の4文字。AとBは弧を描くような書き方をしてしまったが、Cのようにきちんとハライをしなくてはいけなかった。ここでのお気に入りは「司」。オリジナルに近づけたくて頑張ったが、なかなかうまくいかない。

↓↓↓「尉楊君厥」。全体に線が細くなってしまった。Aはちょっと右上がりになり過ぎた。

↓↓↓Aは空き過ぎてしまった。逆にBはスペースが足りない。字形にこだわっていると、文字の配置が疎かになってしまう。あちらを立てるとこちらが立たず・・・、なかなかうまくいかない。

さて本題。前回で自主課題の自叙帖(じじょじょう)が無事(?)終了したので、次は見ているだけで楽しくなる「楊淮表記(ようわいひょうき)」を書くことにした。これは後漢の時代、西暦173年に城の石門の壁に刻まれたもの。現在は漢中市博物館が所蔵している。ベンギョクという宮中の役人が、孫の楊淮と楊弼(ようひつ)の経歴を記したものだ。石(岩?)に刻まれた文字なので判読しにくい箇所がいくつかあるが、素朴で好き勝手に(?)書かれた文字がとても魅力的なのだ。

↓↓↓まずは「故司隷校」の4文字。AとBは弧を描くような書き方をしてしまったが、Cのようにきちんとハライをしなくてはいけなかった。ここでのお気に入りは「司」。オリジナルに近づけたくて頑張ったが、なかなかうまくいかない。

↓↓↓「尉楊君厥」。全体に線が細くなってしまった。Aはちょっと右上がりになり過ぎた。

↓↓↓Aは空き過ぎてしまった。逆にBはスペースが足りない。字形にこだわっていると、文字の配置が疎かになってしまう。あちらを立てるとこちらが立たず・・・、なかなかうまくいかない。

6/22/2015

◆半切に倪元璐を書く!

赤坂書道教室では約半年間にわたって倪元璐(げいげんろ)が共通課題となっていた。それも今月で終了。最後は好きな部分を半切に書いて卒業(?)だ。どこから書くといい感じになるかいろいろ検討してみたが、結局頭の部分から書くのが一番よさそうという結論に至ってしまった。何だかなあ~。

↓↓↓「共暁承明貴漢臣殊異同 汲生求入幕嚴子乞」。「幕」の長く伸びる縦画(B)を見せ場にしたくて書いたのだが、この縦画の位置、もう少し右側だった。Aもちょっと左に寄り過ぎだ。Cは大きめにした方がバランスがいい。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。これが自叙帖の最後の11文字「大暦丁巳多十月廿有八日」。Aのアキが狭過ぎた。Bをもっと小さくするとCが生きてきた。そういった作品としてのバランスを考えながら書くことが重要なんだね。まだまだだなあ~。

↓↓↓「共暁承明貴漢臣殊異同 汲生求入幕嚴子乞」。「幕」の長く伸びる縦画(B)を見せ場にしたくて書いたのだが、この縦画の位置、もう少し右側だった。Aもちょっと左に寄り過ぎだ。Cは大きめにした方がバランスがいい。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。これが自叙帖の最後の11文字「大暦丁巳多十月廿有八日」。Aのアキが狭過ぎた。Bをもっと小さくするとCが生きてきた。そういった作品としてのバランスを考えながら書くことが重要なんだね。まだまだだなあ~。

6/16/2015

◆すでに梅雨!

梅雨のうっとうしい季節になり、ついダラダラしてしまう今日この頃(いつものことか?)。こういう時こそ気を引き締めなきゃいけないよなあ。ということで、取りあえず臨書の復習をすることにしよう。

↓↓↓まずは自主課題。懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。「固非虚蕩之所」。Aをもう少し小さくし、Bが攻め込んでいけるようにすると作品としてイイ感じになったのだが。

↓↓↓その続きの「敢當徒增愧畏耳時」。AはBの書き方にしなくてはいけなかった。Cの先は「心」のように見えてしまう。先生の朱の形にしないと「走」に見えない。残念!

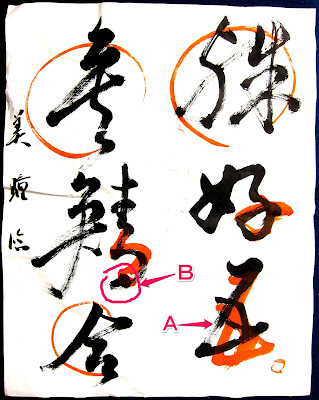

↓↓↓共通課題・倪元璐(げいげんろ)の最後の6文字「殊好五侯鯖合」。Aは位置を少し下げたかった。Bは最後の点(?)を内側に丸めてしまったが、先生の朱のように外側にするのが正解だった。さて、次回は倪元璐のまとめ、半切に挑戦だ。

↓↓↓まずは自主課題。懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。「固非虚蕩之所」。Aをもう少し小さくし、Bが攻め込んでいけるようにすると作品としてイイ感じになったのだが。

↓↓↓その続きの「敢當徒增愧畏耳時」。AはBの書き方にしなくてはいけなかった。Cの先は「心」のように見えてしまう。先生の朱の形にしないと「走」に見えない。残念!

↓↓↓共通課題・倪元璐(げいげんろ)の最後の6文字「殊好五侯鯖合」。Aは位置を少し下げたかった。Bは最後の点(?)を内側に丸めてしまったが、先生の朱のように外側にするのが正解だった。さて、次回は倪元璐のまとめ、半切に挑戦だ。

5/26/2015

◆まとめて臨書!

このところ臨書の課題をおろそかにしていたので、久々にまとめて書いてみた。たまに書くと何だか新鮮。分かっていても手を動かせない自分に愕然とし(いつものことだけど)、苦手なところや得意なところ(?)も分かってくる。やっぱり臨書は奥が深いよね。

↓↓↓共通課題の倪元璐(げいげんろ)。「四登高九子龍」の6文字だ。Aの「登」は大き過ぎた。もっと小さくすればBとの間隔を広く取ることができたのだが。Cの空間はもう少し広げる。

↓↓↓上は「主意不肯示通」、下は「何如清亭賦二十」。これ、一つずつ読み方を確認しながら書いたんだけど、すでに記憶が怪しくなってしまった。なかなか覚えられないのだ。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)。「狂來軽世」の4文字だ。読むには難解過ぎるが、個性的かつ自由な形が実に恰好いいよね。

↓↓↓「界酔裏得眞如」。Aの部分は先生の朱(a)のような形にしたかった。

↓↓↓「皆辞旨激切理識」。Aは大き過ぎた。Bの横画はもう少し短く、角度もちょっと下がり過ぎ。Cも大き過ぎた。Dはもっと小さくゴチャゴチャした感じに書いた方が面白い。

まとめて臨書してみて思うことは、各文字の大きさや配置など全体構成をどうするか、しっかり考えて書かなきゃいけないなあと。たった半切1/3の紙であっても侮れないのである。

↓↓↓共通課題の倪元璐(げいげんろ)。「四登高九子龍」の6文字だ。Aの「登」は大き過ぎた。もっと小さくすればBとの間隔を広く取ることができたのだが。Cの空間はもう少し広げる。

↓↓↓上は「主意不肯示通」、下は「何如清亭賦二十」。これ、一つずつ読み方を確認しながら書いたんだけど、すでに記憶が怪しくなってしまった。なかなか覚えられないのだ。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)。「狂來軽世」の4文字だ。読むには難解過ぎるが、個性的かつ自由な形が実に恰好いいよね。

↓↓↓「界酔裏得眞如」。Aの部分は先生の朱(a)のような形にしたかった。

↓↓↓「皆辞旨激切理識」。Aは大き過ぎた。Bの横画はもう少し短く、角度もちょっと下がり過ぎ。Cも大き過ぎた。Dはもっと小さくゴチャゴチャした感じに書いた方が面白い。

まとめて臨書してみて思うことは、各文字の大きさや配置など全体構成をどうするか、しっかり考えて書かなきゃいけないなあと。たった半切1/3の紙であっても侮れないのである。

5/10/2015

◆表装するとそれなり?

GWも終わったのでいよいよ本格的に活動しないといけないな~と思いつつ、いまだにポヤ~っと感が抜けない今日この頃。書の方も怠けてばかりなので、今回は最近表装した甲骨文の2点をちょっと紹介して景気づけ(?)することとしよう。

↓↓↓甲骨文で「萌」(角川書店『書道字典』)だが、白川静さんの『常用字解』によれば「朝」になる。どちらにしても生命(または1日)の始まりの清々しさや喜びに溢れた文字なのだ。

↓↓↓甲骨文で「夢」。軸装してみたら何だか恰好よくなった気がするんだが、これやっぱり気のせい?

↓↓↓甲骨文で「萌」(角川書店『書道字典』)だが、白川静さんの『常用字解』によれば「朝」になる。どちらにしても生命(または1日)の始まりの清々しさや喜びに溢れた文字なのだ。

↓↓↓甲骨文で「夢」。軸装してみたら何だか恰好よくなった気がするんだが、これやっぱり気のせい?

3/22/2015

◆書にも春?

草木が芽吹き、特別なことがあるわけでもないのに明るい気分になってくる昨今、書の方も芽吹きのイメージで楽しもうと「萌」という字を甲骨文で書いてみた。通っている赤坂書道教室で先生から指摘されたことはいろいろあるけど、楽しく書ける字ってやっぱりいいよね。

↓↓↓これが甲骨文で書いた「萌」。先生からの指摘は、墨のかすれが筆の穂の腹で書いているためすべっているところが駄目なんだそうだ。筆先がしっかり紙を掴んでいる感覚で書くのが正解なのだが、何回言われても身に付かないんだな~。Aは思い切って長くしてもよかった。Bは長さを短くしてたっぷりの墨量にするという手もある。

↓↓↓同じ甲骨文で「夢」。Aは同じような細い線があるのでここは太くした方が面白かった。Bは左側の長い線との対比であえて短くしたらいいとのこと。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。上は「遠錫無前侶」、下は「孤雲寄太虚」。上の右側は字の大小のバランスが悪かった。Aをもっと小さくしてBにゆとりを持たせたかった。Cは上にある文字との対比で横に広げず締まった形にした方が恰好いい。全体的には、このように思い切りのびのび書かれている書を臨書するときは、筆の上の方を持って書いた方がいいとのこと。

↓↓↓これが甲骨文で書いた「萌」。先生からの指摘は、墨のかすれが筆の穂の腹で書いているためすべっているところが駄目なんだそうだ。筆先がしっかり紙を掴んでいる感覚で書くのが正解なのだが、何回言われても身に付かないんだな~。Aは思い切って長くしてもよかった。Bは長さを短くしてたっぷりの墨量にするという手もある。

↓↓↓同じ甲骨文で「夢」。Aは同じような細い線があるのでここは太くした方が面白かった。Bは左側の長い線との対比であえて短くしたらいいとのこと。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。上は「遠錫無前侶」、下は「孤雲寄太虚」。上の右側は字の大小のバランスが悪かった。Aをもっと小さくしてBにゆとりを持たせたかった。Cは上にある文字との対比で横に広げず締まった形にした方が恰好いい。全体的には、このように思い切りのびのび書かれている書を臨書するときは、筆の上の方を持って書いた方がいいとのこと。

↓↓↓最後は共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅で「侍中由来英」の5文字。こちらはガッツリ集中して書く方がよいので、筆の上の方ではなく、どちらかというと下の方を持った方がいい。書くものによって筆の持ち方が違ってくるというのは、あまり意識していなかったのでこれから気を付けねば。

3/16/2015

◆サクラの開花まであと1週間!

東京のサクラの開花予想は今月24~26日。いよいよ1週間後に迫ったが、今のつぼみの様子はどんなんだろう? ちゃんとサボらず準備してるかな? 心配なので家の近くのサクラのつぼみをチェックしに行ってみると・・・、こんなだった↓↓↓ 開花準備は着々と進んでいるみたいだね。

ということで、安心して本題に移ろう。

↓↓↓こちらは共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅より「竟淮海會稽餓」の6文字。Aは線がふらついてしまった。Bの筆の向きを変えるところはもっとキリリとしたかった。この倪元璐の書は切れ味が鋭いので、臨書する時はその気になってやらなきゃいかんのだ。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。上が「動員外郎呉興」、下が「銭起詞云」。上のAは「員」の貝の部分をもう少しふくらませないと何の字だか分かりにくい。Bの横画はちょっと左下がりになり過ぎた。下はAもBも角が丸くなり過ぎ。変わった字を臨書するときは辞書を引いて正統派の文字を理解してから書かないといけないのだが、辞書は引いてもなかなか身に付かないんだよね。困ったもんだ。

ということで、安心して本題に移ろう。

↓↓↓こちらは共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅より「竟淮海會稽餓」の6文字。Aは線がふらついてしまった。Bの筆の向きを変えるところはもっとキリリとしたかった。この倪元璐の書は切れ味が鋭いので、臨書する時はその気になってやらなきゃいかんのだ。

↓↓↓次は自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)だ。上が「動員外郎呉興」、下が「銭起詞云」。上のAは「員」の貝の部分をもう少しふくらませないと何の字だか分かりにくい。Bの横画はちょっと左下がりになり過ぎた。下はAもBも角が丸くなり過ぎ。変わった字を臨書するときは辞書を引いて正統派の文字を理解してから書かないといけないのだが、辞書は引いてもなかなか身に付かないんだよね。困ったもんだ。

3/02/2015

◆春だ!

数日前から花粉症でくしゃみ百連発だわ目はかゆいわで、外を歩いていても周囲を見るどころではなかったが、ひょいと顔を上げてみると、な・なんと、梅の花の季節になっていた! 日当たりのよい場所ではすでに満開。もう春なのだ。

この紅梅、隣で咲いていたピンクの紅梅とは一線を画すほどの強い赤が印象的で、思わずパチリ。

この紅梅、隣で咲いていたピンクの紅梅とは一線を画すほどの強い赤が印象的で、思わずパチリ。

さて本題。とても読める文字を書いているとは思えない懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)からいってみよう。文字のようでもあり、一筆画のようでもあり・・・。

↓↓↓ 「目愚劣」の3文字。Aの「目」はオリジナルはこのくらいの大きさ(バランス)だが、ここでは「劣」を主役にしたのでもっと小さい方がよかった。Bの落款は下がり過ぎ。

↓↓↓その続きで「則有従父司」の5文字。Aは点ではなく横画にしなくてはいけなかった。Bの縦画の始筆は通常よりずっと上から始まっており、その線は垂直すぎるなどかなり変わった字形だが、これは「父」。狂草書と言われるだけあって、ホント、自由なんだなあ。

↓↓↓共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅より「開籠謁者竟」の6文字。長く伸びた縦画と次の文字との空間(A)は広くとった方がよかった。全体的に今回も墨量が少な過ぎた。Bは先生が見本として書いてくれた墨量の見本。

↓↓↓最後は張遷碑(ちょうせんひ)だ。前回の課題だったレイアウトを修正した(はず)。文字と文字の間が横にスパッと白い帯になっていたら合格だが、うまくいったかな?

登録:

コメント (Atom)