あっという間に12月も後半となり、青山書道教室も赤坂書道教室も今年最後のクラスだ。青山では大御所I先生も見え、「今年の締め!」という気分が否が応にも高まった。ホント、年末だよねえ。

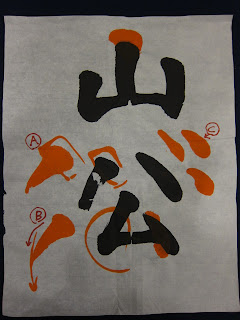

↓↓↓これは創玄展に出すために練習している木簡(もっかん)の一部分。I先生からの注意点は、縦画も横画も始筆をきっちりと蔵鋒(ぞうほう)で書く。つまり逆から入って書くということ。Aが始筆でBまでいったら下へ折り曲がる。自分では蔵鋒で書いているつもりだったが、チョコッとではなく、もっと大胆にしなくてはいけなかった。「九月」の部分はカスレ過ぎないようにとのこと(このくらいならOKか)。その辺りの兼ね合いが難しいなあ。

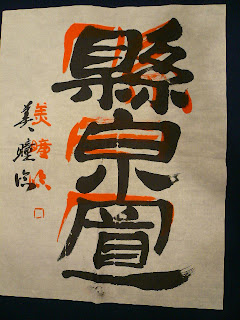

↓↓↓いつものお題・願真卿(がんしんけい)の楷書は、なかなか抑えどころが身に付かない。T先生から指摘されたのは、まず「太」の右のハネ。願真卿の最も特徴的な部分だ。Aまで延びたところで筆をBに戻し、覆いかぶさるようにハネを付ける。それがうまく出来れば先生が朱で書いた形になる。

「后」はAではなくBを太くしなくてはいけない。原著をよく見ないといかんかった。

ここのAの部分は少し上に反ってしまったが、ちょっと俯いた感じに書くといいんだね。

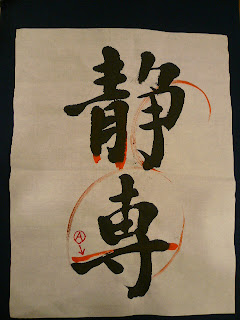

↓↓↓お次は赤坂書道教室のいつものお題・造像記(ぞうぞうき)。Aの点の部分は原著ではよく見えないので、微妙な位置に書いてみたが、これは駄目。原著の文字に「ん?」と思うようなところがあったら辞書を引き、同じものがあるかどうかまず確かめる。もし同じ書き方が2つ以上あればOKだが、1つしかなくて疑問が残る場合は、通常正しいとされる書き方にした方がいいそうだ。というわけで、この部分はBのようにしっかりと点を書く。なるほどね。

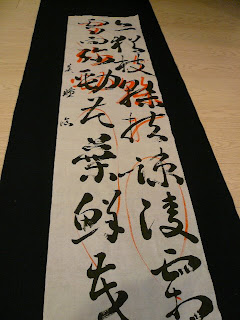

↓↓↓最後は雑誌「書統」の12月の規定課題の隷書(れいしょ)だ。Aの部分で一旦筆を止め、下向きに方向転換するといい。何度も同じところを直されているような気がするが、少しは進歩しているんだろうか??? ということで、今年のクラスはすべて終了。皆様よいお年を!