今回の赤坂教室では、買ったばかりの木簡(もっかん)の本『簡牘名蹟選(かんとくめいせきせん)7』の中から、これは面白い!と思うものを選んで書いてみた。すべて漢(かん)の時代のもので、約2000年前に書かれている。古代人の自由さ、雄大さ、そして驚くばかりの大胆さには、ただただ感服するばかり。

↓↓↓これは非常に珍しい布に書かれた私信のなかの一部分。T先生から、のびのびとしていていいよと褒めてもらい、自分でも結構気に入ったのだが、オリジナルの文字と比べてしまうと、自由さ、大らかさに(当たり前だけど)完敗。一字目はちょっと読めないと思うが「察」。

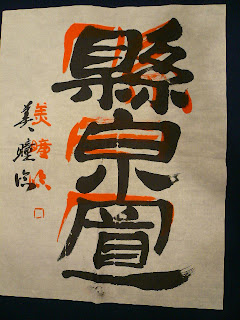

↓↓↓これは木簡で「縣泉置」(意味は分からん)。全体に少し右に寄りすぎた。署名はいつもの書き方とは変えた方がよいと、先生が朱で手本を書いてくれた。これ、なかなかいいんじゃない?

↓↓↓そんなわけで、早速書き直してみた。署名の字間がくっつき過ぎたと思ったが、このくらいが丁度いいとのこと。下に印を2つ押すといいとか(そんなに持ってないけど)。偶然だけど成功だ。よかった。

↓↓↓最後は、何これ?!、と言いたくなるような大胆な書風の木簡「甲辰下」。と言ってもどこが大胆なのかわからないかもしれないが、実際の文字はAとBの部分が(もっと)極端に太く、特にBの部分は縦の長さが他の文字の5倍、太さはAの5倍くらいある。どうやったらこれだけ太く書けるのかと思ったら、T先生は筆の穂先を縦ではなく横に寝かせて、グワッと太くした。ちょっと分かりにくいが、朱の部分がそれだ。よ~し! 今度はこの書き方に挑戦するぞお!!!

0 件のコメント:

コメントを投稿