5月はお稽古日までに余裕があったので、久々に半切にも挑戦してみた。書いているとき、墨汁が少なくなってきたが、そのまま墨を足さなかったのをバッチリ先生に指摘されてしまった。曰く、「全然墨が足りない。筆の根本までしっかり墨を含ませて書かないと駄目だよ」。墨をケチって書いたのがバレバレなのだった。あと少し書いて終わりにしようというときは、墨を足さずに何とか書き上げて、墨池を洗うのを楽にしようと思っちゃうんだよね。それが駄目なのは頭では分かっているんだけど、ほとんど習性になっているような気がする。反省、反省。

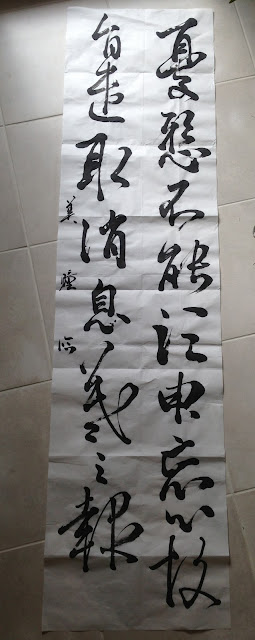

↓↓↓その問題の半切作品がこちら。王羲之の行書の名品、「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」の臨書だ。これは3月末にやめた青山書道教室で習っていたときのお題だ。最後に半切で仕上げることが出来なかったので、これを書いて(勝手に)卒業作品としたかったのだが、ケチが災いしてトホホの結果になってしまった。

↓↓↓こちらは赤坂書道教室の共通課題、同じ王羲之の「蘭亭序」だ。Aのスペースは空き過ぎ。左の行を書くときは、右の行とのバランスを考えながら書かないといけなかった。

↓↓↓次はいつもの自主課題・顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。これまでのお稽古で、どこまで先生にお手本を書いてもらったかを忘れ(情けな!)、重複して書いてもらったこと複数回。そんなわけで文字数がゴチャゴチャになってしまい、今回はそれを調整したので変な文字数が続くがご容赦を。先生から「何でこんな文字数なの???」と聞かれたので一応説明はしたが、やっぱり頭の中は「何で???」のままだったような・・・。これがその第一弾。右の行を何とかおかしくないように配置したつもりだったが、こんなときはBの空間をもっと広げ、Aを詰めるほうがいいそうだ。

↓↓↓次はさらに不思議な文字数。先生に「これは作品にならないよ」と言われてしまった。Aは大き過ぎ。全体的には先生の朱Bのような形状になるといい。

↓↓↓やっと通常の6文字だ。Aは少し小さくし、上2文字の字間をあけたかった。Bはちょっとハネてしまったが、ここはハネずに止めるところ。Cは長くなり過ぎた。読み難い字が多いが、調べてみると、2字目は「図(はか)る」、5字目は「うかがう」、6字目は「すき」。5~6字を合わせて「すきをうかがう」という意味になる。覚えられるかなあ・・・。

0 件のコメント:

コメントを投稿