◆古代人になったつもりで?

通っている書道教室では、自分の好きな文字を(勝手に?)書いて先生に見てもらうこともできるので、漢字の元祖である甲骨文(こうこつぶん)をはじめとした古代文字をちょこちょこっと書いてみた。目標は部屋に飾れるような楽しい小品を完成させること。頑張るぞー!

↓↓↓これは金文(きんぶん)で書いた「陽明」で、半切1/2の大きさ。去年、世田谷美術館の友の会展に出品した作品の焼き直しだが、今回は淡墨で挑戦してみた。し・しかし、先生からNGが出てしまった! 淡墨云々ではなく、細い線(A)に力がなくグダグダ。細くても強い線を出さなくてはいけない(そこが難しい!)。先生だったらどんな風に書くか、上から朱で書いてもらった。なるほど、こういう形に書くのも面白いよね。しかも、先生が書いた線はどれも力強く・・・。

↓↓↓こちらは半紙に書いた甲骨文の「陽明」。上の金文とよく似ているが、金文が登場する前の超古代文字だけあって、漢字度(?)はより低く、造形的面白さはぐんとアップしているよね。 使った筆は、2~3回洗ったら駄目になりそうな、竹の皮をほぐして作ったような変な硬筆だ。上野の博物館で開かれていた書の展覧会に行ったとき、出店していた筆屋さんで買ったもの。この筆を使って古代人の気分で(?)書いてみた。その甲斐あってか先生の評価は上々。合格点、もらえたかな?

↓↓↓これは去年10月から今年3月まで、赤坂書道教室の共通課題だった呉昌碩(ごしょうせき)の臨石鼓文(りんせっこぶん)の一部を半切に書いたもの。実は3月の最後に、仕上げとして「自分の好きな部分を半切に書く」というのがお題だったのだが、ず~っと出来ないでいたのだ。写真がぼやっとして見えにくいとは思うが、右の端を1センチ程度切ると全体のバランスがよくなるとのこと。取りあえず半切を書いたので、一区切りついたかな。

5/25/2013

◆久々の半切もケチが災いトホホの結果に・・・

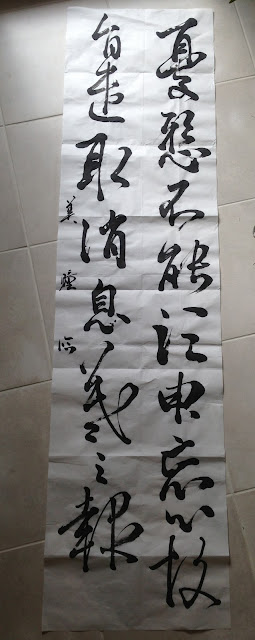

5月はお稽古日までに余裕があったので、久々に半切にも挑戦してみた。書いているとき、墨汁が少なくなってきたが、そのまま墨を足さなかったのをバッチリ先生に指摘されてしまった。曰く、「全然墨が足りない。筆の根本までしっかり墨を含ませて書かないと駄目だよ」。墨をケチって書いたのがバレバレなのだった。あと少し書いて終わりにしようというときは、墨を足さずに何とか書き上げて、墨池を洗うのを楽にしようと思っちゃうんだよね。それが駄目なのは頭では分かっているんだけど、ほとんど習性になっているような気がする。反省、反省。

↓↓↓その問題の半切作品がこちら。王羲之の行書の名品、「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」の臨書だ。これは3月末にやめた青山書道教室で習っていたときのお題だ。最後に半切で仕上げることが出来なかったので、これを書いて(勝手に)卒業作品としたかったのだが、ケチが災いしてトホホの結果になってしまった。

↓↓↓こちらは赤坂書道教室の共通課題、同じ王羲之の「蘭亭序」だ。Aのスペースは空き過ぎ。左の行を書くときは、右の行とのバランスを考えながら書かないといけなかった。

↓↓↓次はいつもの自主課題・顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。これまでのお稽古で、どこまで先生にお手本を書いてもらったかを忘れ(情けな!)、重複して書いてもらったこと複数回。そんなわけで文字数がゴチャゴチャになってしまい、今回はそれを調整したので変な文字数が続くがご容赦を。先生から「何でこんな文字数なの???」と聞かれたので一応説明はしたが、やっぱり頭の中は「何で???」のままだったような・・・。これがその第一弾。右の行を何とかおかしくないように配置したつもりだったが、こんなときはBの空間をもっと広げ、Aを詰めるほうがいいそうだ。

↓↓↓次はさらに不思議な文字数。先生に「これは作品にならないよ」と言われてしまった。Aは大き過ぎ。全体的には先生の朱Bのような形状になるといい。

↓↓↓やっと通常の6文字だ。Aは少し小さくし、上2文字の字間をあけたかった。Bはちょっとハネてしまったが、ここはハネずに止めるところ。Cは長くなり過ぎた。読み難い字が多いが、調べてみると、2字目は「図(はか)る」、5字目は「うかがう」、6字目は「すき」。5~6字を合わせて「すきをうかがう」という意味になる。覚えられるかなあ・・・。

5月はお稽古日までに余裕があったので、久々に半切にも挑戦してみた。書いているとき、墨汁が少なくなってきたが、そのまま墨を足さなかったのをバッチリ先生に指摘されてしまった。曰く、「全然墨が足りない。筆の根本までしっかり墨を含ませて書かないと駄目だよ」。墨をケチって書いたのがバレバレなのだった。あと少し書いて終わりにしようというときは、墨を足さずに何とか書き上げて、墨池を洗うのを楽にしようと思っちゃうんだよね。それが駄目なのは頭では分かっているんだけど、ほとんど習性になっているような気がする。反省、反省。

↓↓↓その問題の半切作品がこちら。王羲之の行書の名品、「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)」の臨書だ。これは3月末にやめた青山書道教室で習っていたときのお題だ。最後に半切で仕上げることが出来なかったので、これを書いて(勝手に)卒業作品としたかったのだが、ケチが災いしてトホホの結果になってしまった。

↓↓↓こちらは赤坂書道教室の共通課題、同じ王羲之の「蘭亭序」だ。Aのスペースは空き過ぎ。左の行を書くときは、右の行とのバランスを考えながら書かないといけなかった。

↓↓↓次はいつもの自主課題・顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。これまでのお稽古で、どこまで先生にお手本を書いてもらったかを忘れ(情けな!)、重複して書いてもらったこと複数回。そんなわけで文字数がゴチャゴチャになってしまい、今回はそれを調整したので変な文字数が続くがご容赦を。先生から「何でこんな文字数なの???」と聞かれたので一応説明はしたが、やっぱり頭の中は「何で???」のままだったような・・・。これがその第一弾。右の行を何とかおかしくないように配置したつもりだったが、こんなときはBの空間をもっと広げ、Aを詰めるほうがいいそうだ。

↓↓↓次はさらに不思議な文字数。先生に「これは作品にならないよ」と言われてしまった。Aは大き過ぎ。全体的には先生の朱Bのような形状になるといい。

↓↓↓やっと通常の6文字だ。Aは少し小さくし、上2文字の字間をあけたかった。Bはちょっとハネてしまったが、ここはハネずに止めるところ。Cは長くなり過ぎた。読み難い字が多いが、調べてみると、2字目は「図(はか)る」、5字目は「うかがう」、6字目は「すき」。5~6字を合わせて「すきをうかがう」という意味になる。覚えられるかなあ・・・。

5/16/2013

◆下町をぶら~っ

江東区に住む知り合いが、区内の観光スポットを外国人に英語でガイドするボランティア活動をしている。江東区の観光スポットと言われてもパッと思い付かないが、鶴岡八幡宮とか相撲部屋、芭蕉記念館などなど、Japanカルチャーを語れる場所が結構あるんだそうだ。それはちょっと面白そうだと、彼女がオフの日曜日にざっくり案内してもらった。まずは東西線・門前仲町の鶴岡八幡宮・参道からスタート。

↓↓↓こんなお店を発見。暖簾の迫力に見とれて何の店だかチェックするのを忘れた。

↓↓↓豆とせんべいのお店のかわいい提灯。こういう字って、書けそうで書けないんだよね~。

↓↓↓お次は水天宮前駅からほど近い横綱通りへ。元横綱の部屋がたくさんある通りだ。こちらはそのうちのひとつ、北の湖部屋。この看板の字はなかなか味があるよね。写真左側で長~く垂れさがっているのはお相撲さんのまわし(!)。 こんな風に干されているとはびっくりだ。

↓↓↓最後は深川江戸資料館。江戸時代の町並が原寸大で再現されていて、その中を自由に歩き回ることができる。プチタイムスリップ気分を味わえて楽しい。江東区もなかなかやるのである。

ほぼ半日の観光はこれにて終了。結局、最も時間を費やしたのは、昭和のムードあふれる喫茶店で駄弁りまくりの3時間であったような気もしないではないが・・・。

江東区に住む知り合いが、区内の観光スポットを外国人に英語でガイドするボランティア活動をしている。江東区の観光スポットと言われてもパッと思い付かないが、鶴岡八幡宮とか相撲部屋、芭蕉記念館などなど、Japanカルチャーを語れる場所が結構あるんだそうだ。それはちょっと面白そうだと、彼女がオフの日曜日にざっくり案内してもらった。まずは東西線・門前仲町の鶴岡八幡宮・参道からスタート。

↓↓↓こんなお店を発見。暖簾の迫力に見とれて何の店だかチェックするのを忘れた。

↓↓↓豆とせんべいのお店のかわいい提灯。こういう字って、書けそうで書けないんだよね~。

↓↓↓お次は水天宮前駅からほど近い横綱通りへ。元横綱の部屋がたくさんある通りだ。こちらはそのうちのひとつ、北の湖部屋。この看板の字はなかなか味があるよね。写真左側で長~く垂れさがっているのはお相撲さんのまわし(!)。 こんな風に干されているとはびっくりだ。

↓↓↓最後は深川江戸資料館。江戸時代の町並が原寸大で再現されていて、その中を自由に歩き回ることができる。プチタイムスリップ気分を味わえて楽しい。江東区もなかなかやるのである。

ほぼ半日の観光はこれにて終了。結局、最も時間を費やしたのは、昭和のムードあふれる喫茶店で駄弁りまくりの3時間であったような気もしないではないが・・・。

5/13/2013

◆「蘭亭序」の臨書学習アプリを発見!

な・なんと、「蘭亭序」の臨書を学べるアプリがあった! その名も Live Calligraphy。iPhone、iPad用の無料アプリだ。使用法の説明などは英語と中国語だが、説明がなくても適当に遊んでいると分かってくるから問題ない。蘭亭序の最初の5行、全59文字を学ぶことができる。お手本の文字が一文字ずつ出てくるので、それを指でなぞりながら書いていく。何と言っても書き順が分かるように誘導してくれるところが秀逸だ。一文字を書き終える毎に採点されてしまうので(最初は中国語が出るがタップすると数字になる)、つい本気モードになってくる。100点を取ったときは「ヤッタ」と小さくガッツポーズをしてしまった。赤坂教室の共通課題が4月から「蘭亭序」になったので、思わぬ掘り出し物を見つけた気分でちょっとうれしい。

↓↓↓さてお稽古だ。まずは「蘭亭序」(当然だね)。最初の2文字「癸丑(きちゅう、みずのとうし)」は、ウィキペディアによると干支のひとつで、西暦年を60で割り、53が余る年のことなんだそうだ。次の癸丑は2033年になるそうだが、そうは言ってもあまりピンとこないよね。

Aは角度が悪かった。もっと下げなきゃいけない。Bは左右の角度が問題。私のはほぼ水平になっているが、右上がりが正解だ。Cの「初」は中心線が少し左にズレてしまった。

↓↓↓次はいつもの自主課題、顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)。Aの横画はつくりと比べるともう少し下になる。Bはどちらもつくりをもっと大きくゆったりさせた方がよかった。Cの点画部分は右上にとがり過ぎてしまった。

↓↓↓Aのスペースはもう少し広く取りたかったところ。Bの「階」は少し小さくして、Cの「庭」を大きくするとバランスがよくなる。Dの縦画は長過ぎた。Eは「王」と点とのつなぎが何だかグダグダになってしまった。先生の朱のようにキッパリと、これは点なんだ、と意識して書きたかったところ。なかなか進歩しないなあ。

な・なんと、「蘭亭序」の臨書を学べるアプリがあった! その名も Live Calligraphy。iPhone、iPad用の無料アプリだ。使用法の説明などは英語と中国語だが、説明がなくても適当に遊んでいると分かってくるから問題ない。蘭亭序の最初の5行、全59文字を学ぶことができる。お手本の文字が一文字ずつ出てくるので、それを指でなぞりながら書いていく。何と言っても書き順が分かるように誘導してくれるところが秀逸だ。一文字を書き終える毎に採点されてしまうので(最初は中国語が出るがタップすると数字になる)、つい本気モードになってくる。100点を取ったときは「ヤッタ」と小さくガッツポーズをしてしまった。赤坂教室の共通課題が4月から「蘭亭序」になったので、思わぬ掘り出し物を見つけた気分でちょっとうれしい。

↓↓↓さてお稽古だ。まずは「蘭亭序」(当然だね)。最初の2文字「癸丑(きちゅう、みずのとうし)」は、ウィキペディアによると干支のひとつで、西暦年を60で割り、53が余る年のことなんだそうだ。次の癸丑は2033年になるそうだが、そうは言ってもあまりピンとこないよね。

Aは角度が悪かった。もっと下げなきゃいけない。Bは左右の角度が問題。私のはほぼ水平になっているが、右上がりが正解だ。Cの「初」は中心線が少し左にズレてしまった。

↓↓↓次はいつもの自主課題、顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)。Aの横画はつくりと比べるともう少し下になる。Bはどちらもつくりをもっと大きくゆったりさせた方がよかった。Cの点画部分は右上にとがり過ぎてしまった。

↓↓↓Aのスペースはもう少し広く取りたかったところ。Bの「階」は少し小さくして、Cの「庭」を大きくするとバランスがよくなる。Dの縦画は長過ぎた。Eは「王」と点とのつなぎが何だかグダグダになってしまった。先生の朱のようにキッパリと、これは点なんだ、と意識して書きたかったところ。なかなか進歩しないなあ。

5/10/2013

◆赤坂見附の「うまや」で書作品を鑑賞?!

GWに、友人と赤坂見附にあるチョイ高級居酒屋「うまや」に行ったときのこと。店の人に案内されて2階への階段を上ったところで迫力ある書作品と遭遇! 聞くと、作者は四宮(しのみや)佑次氏とのこと。フォトグラファーで書家という異色のアーチストだ。作品の上から光を落としたライティングもなかなかのもので、これによって作り出される陰影が作品により一層の深みを与えていた。因みに「うまや」は三代目・市川猿之助(現猿翁)さんがディレクションしたお店。さすが歌舞伎役者らしいセンスが随所に感じられるお店なのだ。

まずはこの「粋」に一撃を喰らい、料理への期待も否応なく高まったところでテーブル席のある部屋に通された。そこで迎えてくれたのが、同じ作家のこの2枚の作品。

私が特に気に入ったのは「気」。頭を下げて突進しているお調子もんの「気」は、ちょっとユーモラスでもあり見ていて楽しい。歌舞伎で「おっとっとっと」と片足で花道を去って行く姿とも重なってくるよね(歌舞伎に詳しくないので単なるイメージだが)。あ、もちろんお料理の方も満足満足。ごっつあんでした!

GWに、友人と赤坂見附にあるチョイ高級居酒屋「うまや」に行ったときのこと。店の人に案内されて2階への階段を上ったところで迫力ある書作品と遭遇! 聞くと、作者は四宮(しのみや)佑次氏とのこと。フォトグラファーで書家という異色のアーチストだ。作品の上から光を落としたライティングもなかなかのもので、これによって作り出される陰影が作品により一層の深みを与えていた。因みに「うまや」は三代目・市川猿之助(現猿翁)さんがディレクションしたお店。さすが歌舞伎役者らしいセンスが随所に感じられるお店なのだ。

まずはこの「粋」に一撃を喰らい、料理への期待も否応なく高まったところでテーブル席のある部屋に通された。そこで迎えてくれたのが、同じ作家のこの2枚の作品。

私が特に気に入ったのは「気」。頭を下げて突進しているお調子もんの「気」は、ちょっとユーモラスでもあり見ていて楽しい。歌舞伎で「おっとっとっと」と片足で花道を去って行く姿とも重なってくるよね(歌舞伎に詳しくないので単なるイメージだが)。あ、もちろんお料理の方も満足満足。ごっつあんでした!

5/02/2013

◆毎日書道展のための選別会終了!

先日、所属している書道会全体で毎日書道展出品作のための選別会が行われたので行ってきた。参加した人の年齢層は幅広く、80歳は過ぎていると思われる高齢の方もいらっしゃったが、書だけを見ると年齢は全く分からない。若くても落ち着いた堂々とした書だったり、高齢でも元気いっぱいの瑞々しい書だったり。こんなところも書の面白いところなんだよなあ、と一人納得したのだった。

選別会でレベルの高い書をたくさん見てきた後なのであまり出したくはないのだが、私が今回の選別会に持っていった書はこんな感じ。2000年以上前の古代文字・木簡(もっかん)風に書いた「不忘其初」。意味は「其の初めを忘れず」。要するに、「初心忘るべからず」ということだね。

先日、所属している書道会全体で毎日書道展出品作のための選別会が行われたので行ってきた。参加した人の年齢層は幅広く、80歳は過ぎていると思われる高齢の方もいらっしゃったが、書だけを見ると年齢は全く分からない。若くても落ち着いた堂々とした書だったり、高齢でも元気いっぱいの瑞々しい書だったり。こんなところも書の面白いところなんだよなあ、と一人納得したのだった。

選別会でレベルの高い書をたくさん見てきた後なのであまり出したくはないのだが、私が今回の選別会に持っていった書はこんな感じ。2000年以上前の古代文字・木簡(もっかん)風に書いた「不忘其初」。意味は「其の初めを忘れず」。要するに、「初心忘るべからず」ということだね。

登録:

コメント (Atom)