◆今年最後の赤坂書道教室!

ついに、今年最後の赤坂書道教室と相成った。共通課題の呉昌碩(ごしょうせき)・臨石鼓文(りんせっこぶん)も、自主課題の顔真卿(がんしんけい)・祭姪文稿(さいてつぶんこう)も来年に続くのだが、何の根拠もなく一区切りした気分になり、皆でウキウキと忘年会に突入したのだった(年末っていいなあ)。

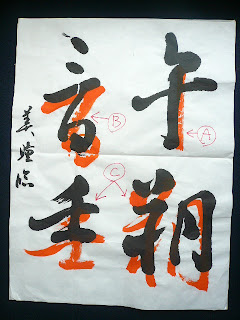

↓↓↓その浮足立った(?)お稽古の成果がこちら。願真卿の行書だ。「銀青光禄」の4文字。AもBも転折(てんせつ)のところに力が入り過ぎ。先生の朱のように転折部分で筆を止めつつも力を入れないで書かなくてはいけなかった。Cも同じく力を入れ過ぎた。Dの太くするところは、墨を足して書くといいとのこと。Eはアキがなさ過ぎ。

↓↓↓同じく願真卿の「申第十三叔(しゅく)」と「夫使持節」。

↓↓↓お次は紀元前400年くらい前の文字「石鼓文」を呉昌碩が臨書(りんしょ)したもの。パソコンに活字のないものは「?」にすると、「之?宮車」という4文字だ。「?」のつくりは「夫」。「宮」と「車」は驚くほど今の文字と似ているよね。Aは背が低すぎた。Bの「口」ふたつは、まっすぐにならず、ちょっとねじれてしまった。

↓↓↓これは「其寫(しゃ)秀弓」の4文字。「寫」という字がかわいい。古代文字というのは古くて革新的な文字だなあと感心しつつ、今年はこれにて終了。皆様、よいお年を!

12/18/2012

◆王羲之の行草書

な・なんと、今年もあと2週間となってしまった! えらいこっちゃ。と言っても、今さらバタバタしても遅いので(何が遅いんだか意味不明・・・)、取りあえず、青山書道教室のお題・王羲之(おうぎし)の行草書「喪乱帖(そうらんじょう)」でも復習しておくか。

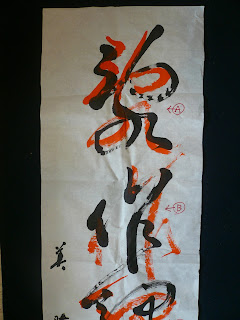

↓↓↓これは「明日出乃行」の五文字。T(種家)先生の指摘は「作品として見るとAもBも上がり過ぎ」。確かに・・・。一生懸命注意して書いたつもりだったが、まだ駄目だった。残念!

↓↓↓その続きの三文字「不欲觸」。Aの転折のところは、弾力をきかせながら穂先をしっかり止めて次の動作に入らなくてはいけなかった。Bはそれが出来ているからCの部分もしっかりした線になっているんだとか。これってまぐれ?

な・なんと、今年もあと2週間となってしまった! えらいこっちゃ。と言っても、今さらバタバタしても遅いので(何が遅いんだか意味不明・・・)、取りあえず、青山書道教室のお題・王羲之(おうぎし)の行草書「喪乱帖(そうらんじょう)」でも復習しておくか。

↓↓↓これは「明日出乃行」の五文字。T(種家)先生の指摘は「作品として見るとAもBも上がり過ぎ」。確かに・・・。一生懸命注意して書いたつもりだったが、まだ駄目だった。残念!

↓↓↓その続きの三文字「不欲觸」。Aの転折のところは、弾力をきかせながら穂先をしっかり止めて次の動作に入らなくてはいけなかった。Bはそれが出来ているからCの部分もしっかりした線になっているんだとか。これってまぐれ?

12/03/2012

◆呉昌碩やら顔真卿やら

赤坂書道教室の共通課題は先月から始まった呉昌碩(ごしょうせき)の臨石鼓文(りんせっこぶん)。自己課題は顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だが、どちらも先生にはまだ1回しか見てもらっていないので、書かなきゃいけない課題がえらく溜まってしまった。そんなわけで、大慌てで2枚ずつ書いて見てもらったのだが、焦って書道するってどうなんよと・・・、我ながらあきれております。

↓↓↓こちらが呉昌碩の臨石鼓文。Aは位置取りが駄目。Bの縦画は上に飛び出し過ぎ。

↓↓↓同じく呉昌碩の臨石鼓文。う~む、もうちょっと落ち着いて書きたかったなあ。

↓↓↓こちらは顔真卿。Aは位置が下過ぎた。Bの折り返し部分は先生の朱のようにしっかりと書かなきゃいけない。Cの位置はもっと下だ。

↓↓↓Aは縦画がもっと右。Bはもっと長くし、「三」と「日」の間をあけた方がよかった(2文字なのに1文字に見えてしまう)。Cはどちらも位置を下げる。下に余白ができ過ぎてしまった。

↓↓↓もう1枚の顔真卿もついでにどうぞ。

赤坂書道教室の共通課題は先月から始まった呉昌碩(ごしょうせき)の臨石鼓文(りんせっこぶん)。自己課題は顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だが、どちらも先生にはまだ1回しか見てもらっていないので、書かなきゃいけない課題がえらく溜まってしまった。そんなわけで、大慌てで2枚ずつ書いて見てもらったのだが、焦って書道するってどうなんよと・・・、我ながらあきれております。

↓↓↓こちらが呉昌碩の臨石鼓文。Aは位置取りが駄目。Bの縦画は上に飛び出し過ぎ。

↓↓↓同じく呉昌碩の臨石鼓文。う~む、もうちょっと落ち着いて書きたかったなあ。

↓↓↓こちらは顔真卿。Aは位置が下過ぎた。Bの折り返し部分は先生の朱のようにしっかりと書かなきゃいけない。Cの位置はもっと下だ。

↓↓↓Aは縦画がもっと右。Bはもっと長くし、「三」と「日」の間をあけた方がよかった(2文字なのに1文字に見えてしまう)。Cはどちらも位置を下げる。下に余白ができ過ぎてしまった。

↓↓↓もう1枚の顔真卿もついでにどうぞ。

11/28/2012

◆世田谷美術館友の会展!

今年もまた、世田谷美術館友の会展に書作品2点を出品した。友の会に入っている人なら誰でも自作品を出品できる展覧会なので、別に得意になるようなもんではないが、やっぱりちょっとうれしいよね。今回も油絵やら水彩画、木版画といった絵画作品が大多数を占めており、書作品はわずか6~7点だったが、個性的な書が多く、結構アピールしていたんじゃないかな(と勝手に思っている)。

今回出品した2点は、このブログですでに紹介済みの作品だが、額装したり軸装したりして、ちょっとばかり恰好よくなったので、その晴れ姿をご覧あれ。

↓↓↓こちらは金文で書いた「陽明」。

↓↓↓これは甲骨文で書いた「有各雲」。どちらも馬子にも衣装なのだった。

今年もまた、世田谷美術館友の会展に書作品2点を出品した。友の会に入っている人なら誰でも自作品を出品できる展覧会なので、別に得意になるようなもんではないが、やっぱりちょっとうれしいよね。今回も油絵やら水彩画、木版画といった絵画作品が大多数を占めており、書作品はわずか6~7点だったが、個性的な書が多く、結構アピールしていたんじゃないかな(と勝手に思っている)。

今回出品した2点は、このブログですでに紹介済みの作品だが、額装したり軸装したりして、ちょっとばかり恰好よくなったので、その晴れ姿をご覧あれ。

↓↓↓こちらは金文で書いた「陽明」。

↓↓↓これは甲骨文で書いた「有各雲」。どちらも馬子にも衣装なのだった。

11/23/2012

11/18/2012

◆久々の青山書道教室

11月になるとさすがに寒いよなあ、なんてぼやっと思っている間に、師走がすぐそこに迫ってきた。毎年のことながら、意味もなく焦るのだ。

そんなわけで、慌てて(?)青山書道教室のお題に突入だ。お題は王羲之(おうぎし・307~365年)の行書・喪乱帖(そうらんじょう)。王羲之が書いた手紙3種類をまとめて一幅に仕立てたものだ。今回は、その手紙のうち「二謝帖(にしゃじょう)」から。

↓↓↓何と書いているのかさっぱり分からないと思うが、答えは「善所送議」。Aは折り返しを大きくし過ぎ。先生の朱の形でよかった。Bのヘンはもっと下だ。

↓↓↓こちらは「當試尋省」。 Aの連綿は腑抜けにならないように。Bはちょっと折り曲げ過ぎてしまった。いやあ、読むのも書くのも難しい。しかし、こういう字をスラスラ読める日がいつか来るのだろうか???

11月になるとさすがに寒いよなあ、なんてぼやっと思っている間に、師走がすぐそこに迫ってきた。毎年のことながら、意味もなく焦るのだ。

そんなわけで、慌てて(?)青山書道教室のお題に突入だ。お題は王羲之(おうぎし・307~365年)の行書・喪乱帖(そうらんじょう)。王羲之が書いた手紙3種類をまとめて一幅に仕立てたものだ。今回は、その手紙のうち「二謝帖(にしゃじょう)」から。

↓↓↓何と書いているのかさっぱり分からないと思うが、答えは「善所送議」。Aは折り返しを大きくし過ぎ。先生の朱の形でよかった。Bのヘンはもっと下だ。

↓↓↓こちらは「當試尋省」。 Aの連綿は腑抜けにならないように。Bはちょっと折り曲げ過ぎてしまった。いやあ、読むのも書くのも難しい。しかし、こういう字をスラスラ読める日がいつか来るのだろうか???

10/28/2012

◆赤坂書道教室のT先生のHP開設!

赤坂書道教室のT先生 --実名を明かすと種家杉晃(たねいえさんこう)先生-- が、ついにホームページを開設された。教室案内のほか、先生のブログやギャラリー、臨書の話もあったりして、ちょっとお得なサイトになっている。ぜひご訪問を。

では、本題。10月からの赤坂書道教室の共通課題は初の篆書(てんしょ)。清時代の文人、呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927年)の臨石鼓文(りんせっこぶん)だ。石鼓文は唐時代に陝西省で出土した10基の石碑(またはそこに刻まれた文字)のことで、造られたのは紀元前。これを呉昌碩が臨書したものが今度のお題というわけだ。

↓↓↓古代文字は造形がユニークで楽しいが、石鼓文もやっぱりユニークだよね。AとBは中心が左にずれてしまった。先生曰く、「全体的にいつもの元気さがないなあ」と・・・。う~ん、形を一生懸命見ながら書いていたら、こうなっちゃったんだよね。反省。

↓↓↓こちらは今回から自主課題で始めた顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。祭姪文稿のことは先生のホームページに詳しいので、こちらをどうぞ。

Aは余白がなさ過ぎた。Bは右に傾き過ぎ。

↓↓↓最後は古代文字の甲骨文(こうこつぶん)で書いた「有各雲(各雲有り)」。世田谷美術館の友の会展に出品しようと思っている作品だ。先生からは、左右の余白を切って細長くしてみたら? とアドバイスされたので、切る寸法も決めてもらって、ただいま軸装を依頼中。乞うご期待!

赤坂書道教室のT先生 --実名を明かすと種家杉晃(たねいえさんこう)先生-- が、ついにホームページを開設された。教室案内のほか、先生のブログやギャラリー、臨書の話もあったりして、ちょっとお得なサイトになっている。ぜひご訪問を。

では、本題。10月からの赤坂書道教室の共通課題は初の篆書(てんしょ)。清時代の文人、呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927年)の臨石鼓文(りんせっこぶん)だ。石鼓文は唐時代に陝西省で出土した10基の石碑(またはそこに刻まれた文字)のことで、造られたのは紀元前。これを呉昌碩が臨書したものが今度のお題というわけだ。

↓↓↓古代文字は造形がユニークで楽しいが、石鼓文もやっぱりユニークだよね。AとBは中心が左にずれてしまった。先生曰く、「全体的にいつもの元気さがないなあ」と・・・。う~ん、形を一生懸命見ながら書いていたら、こうなっちゃったんだよね。反省。

↓↓↓こちらは今回から自主課題で始めた顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。祭姪文稿のことは先生のホームページに詳しいので、こちらをどうぞ。

Aは余白がなさ過ぎた。Bは右に傾き過ぎ。

↓↓↓最後は古代文字の甲骨文(こうこつぶん)で書いた「有各雲(各雲有り)」。世田谷美術館の友の会展に出品しようと思っている作品だ。先生からは、左右の余白を切って細長くしてみたら? とアドバイスされたので、切る寸法も決めてもらって、ただいま軸装を依頼中。乞うご期待!

10/04/2012

◆傅山の半切!

赤坂書道教室の共通課題・傅山(ふさん)は今回で最終回。そのお題は、半切に自分の好きな箇所を自由に書くというものだった。ほとんどの人が半切2行で恰好よく書いていたが、私は書いている時間がほとんどなかったので、取りあえず1行5文字でお茶を濁してしまった。今回は2行で書きたかったのだが、何だかなあ・・・、と我ながらちょっと情けない。

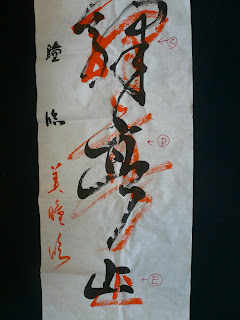

↓↓↓書き出しのスミの量が足りなかった。自分ではBの「作」が好きな文字なので、これを見せ場にしたかったのだが、ちょっと小さかった。Aを少し小さくし、Bはもっと思い切って大きくしたほうがよかった。

↓↓↓「作」を大きくしたら、その次のCは小さめにし、Dの「亭」を大きくする。Eの「止」でスミを足して、小さくまとめる。とのこと。リベンジできるかな???

赤坂書道教室の共通課題・傅山(ふさん)は今回で最終回。そのお題は、半切に自分の好きな箇所を自由に書くというものだった。ほとんどの人が半切2行で恰好よく書いていたが、私は書いている時間がほとんどなかったので、取りあえず1行5文字でお茶を濁してしまった。今回は2行で書きたかったのだが、何だかなあ・・・、と我ながらちょっと情けない。

↓↓↓書き出しのスミの量が足りなかった。自分ではBの「作」が好きな文字なので、これを見せ場にしたかったのだが、ちょっと小さかった。Aを少し小さくし、Bはもっと思い切って大きくしたほうがよかった。

↓↓↓「作」を大きくしたら、その次のCは小さめにし、Dの「亭」を大きくする。Eの「止」でスミを足して、小さくまとめる。とのこと。リベンジできるかな???

9/30/2012

◆週末にソウルへ!

ソウルに住んでいる友人を訪ねて、先週の週末、ソウルに行ってきた。

我々が勝手に「ソウルの原宿」と呼んでいるインサドンには書道具屋さんや紙屋さんが多いので、冷やかしで中を覗いてみたり、篆刻作家のギャラリーで雅印を作ってもらったりして、書道散策を楽しんだ。ただ、作ってもらった雅印の出来は素晴らしかったのだが、その裏には聞くも涙、語るも涙の物語が・・・。ま、話が長くなるのでそこは割愛して、撮ってきた写真で、ソウルのバーチャル書道散策をどうぞ。

↓↓↓書道具屋さんの店先。

↓↓↓篆刻作家のギャラリーはこちら。欧米人も興味津々だった。それにしても、自分の常設ギャラリーを持てるって、すごいよね。

ソウルに住んでいる友人を訪ねて、先週の週末、ソウルに行ってきた。

我々が勝手に「ソウルの原宿」と呼んでいるインサドンには書道具屋さんや紙屋さんが多いので、冷やかしで中を覗いてみたり、篆刻作家のギャラリーで雅印を作ってもらったりして、書道散策を楽しんだ。ただ、作ってもらった雅印の出来は素晴らしかったのだが、その裏には聞くも涙、語るも涙の物語が・・・。ま、話が長くなるのでそこは割愛して、撮ってきた写真で、ソウルのバーチャル書道散策をどうぞ。

↓↓↓書道具屋さんの店先。

↓↓↓篆刻作家のギャラリーはこちら。欧米人も興味津々だった。それにしても、自分の常設ギャラリーを持てるって、すごいよね。

9/02/2012

◆「書作」の昇段試験・・・

今年も雑誌「書作」の昇段試験の季節となった。1年が経つのはホントに早い。1年経っても全く進歩していないような気がするが、ま、取りあえず書くことが重要なんだよね。

↓↓↓これは楷書のお題・顔真卿(がんしんけい)の「顔勤礼碑(がんきんれいひ)」だ。

Aはやたら大きくなってしまった。もう一回り(いや二回り?)小さくしないとバランスが悪い。Bも大き過ぎ。

↓↓↓こちらは行書のお題、太宗(たいそう)の「晋詞銘(しんしめい)」。Aは右に寄り過ぎ、Bはもう少し小さくして文字の大小を付けたかったところ。Cはアキを揃えなくてはいけなかった。分かってはいるけど、書いていると忘れてしまうんだなあ。

↓↓↓青山書道教室のいつもの木簡も一応書いたのだが、またまた文字の位置、全体のバランスが悪過ぎた。Aは右の文字の出っ張りにぶつからないように、ちょっと下げればよかったんだね。

↓↓↓Aはボタっとしてしまった。墨が多いときは速く書かなくてはいけなかった。Bは横画がちょっと短い、Cはここで墨を付けなくてはいけないのに、ついそのまま書いてしまった。なかなかうまくいきません。

今年も雑誌「書作」の昇段試験の季節となった。1年が経つのはホントに早い。1年経っても全く進歩していないような気がするが、ま、取りあえず書くことが重要なんだよね。

↓↓↓これは楷書のお題・顔真卿(がんしんけい)の「顔勤礼碑(がんきんれいひ)」だ。

Aはやたら大きくなってしまった。もう一回り(いや二回り?)小さくしないとバランスが悪い。Bも大き過ぎ。

↓↓↓こちらは行書のお題、太宗(たいそう)の「晋詞銘(しんしめい)」。Aは右に寄り過ぎ、Bはもう少し小さくして文字の大小を付けたかったところ。Cはアキを揃えなくてはいけなかった。分かってはいるけど、書いていると忘れてしまうんだなあ。

↓↓↓青山書道教室のいつもの木簡も一応書いたのだが、またまた文字の位置、全体のバランスが悪過ぎた。Aは右の文字の出っ張りにぶつからないように、ちょっと下げればよかったんだね。

↓↓↓Aはボタっとしてしまった。墨が多いときは速く書かなくてはいけなかった。Bは横画がちょっと短い、Cはここで墨を付けなくてはいけないのに、ついそのまま書いてしまった。なかなかうまくいきません。

8/19/2012

◆長らくのご無沙汰でした!

7月に更新してから、蒸し暑さにボ~~~ッとしていたら、1か月以上経ってしまった。何だかすべて忘れてしまった感じだが、ここは気を取り直して、まずは(もうとっくに終わってしまったが)、毎日書道展で東京都美術館に展示された自作品を紹介しておこう。

↓↓↓こちらがその証拠作品。「甚適少事」だ。意味は、正確ではないと思うが、「暇だなあ、大してすることもないし」、てな感じかな。

↓↓↓こちらは赤坂書道教室のお題・傅山(ふさん)の行草書。書いた中で一番よかったものだが、Aの部分の始筆の縦画はもう少し長いほうがよかった。この字は「絡」だから、旁(つくり)の始めの「ノ」の部分になるわけだ。なるほど。

↓↓↓下半分はこちら。「明」の旁の「月」は太っちょになり過ぎ。全体的には「思いっきりよく書いている」とのことで評価は丸。ま、取り柄はそれしかないからね。

7月に更新してから、蒸し暑さにボ~~~ッとしていたら、1か月以上経ってしまった。何だかすべて忘れてしまった感じだが、ここは気を取り直して、まずは(もうとっくに終わってしまったが)、毎日書道展で東京都美術館に展示された自作品を紹介しておこう。

↓↓↓こちらがその証拠作品。「甚適少事」だ。意味は、正確ではないと思うが、「暇だなあ、大してすることもないし」、てな感じかな。

↓↓↓こちらは赤坂書道教室のお題・傅山(ふさん)の行草書。書いた中で一番よかったものだが、Aの部分の始筆の縦画はもう少し長いほうがよかった。この字は「絡」だから、旁(つくり)の始めの「ノ」の部分になるわけだ。なるほど。

↓↓↓青山書道教室のお題はいつもの木簡(もっかん)。今回も半切だったが、何故か1枚しか書けなかった。先生の赤字が入った文字は、どれも右に寄り過ぎだ。

↓↓↓下半分はこちら。「明」の旁の「月」は太っちょになり過ぎ。全体的には「思いっきりよく書いている」とのことで評価は丸。ま、取り柄はそれしかないからね。

7/12/2012

◆久しぶりに半切1/2に挑戦!

今回の赤坂書道教室では、ちょっと創作的な半切1/2を2種類書いて見てもらった。これを直してもらい、それから本格的に書こうという戦略だ。最初はうまくいかないけど、次はきっとよくなると信じつつ・・・。

↓↓↓まずは「陽明」。もう少し左右の文字をくっつけた方がよかった。Aはカスレ過ぎないように、もっとたっぷり墨を付け、Bをカスレさせたらよいとのこと。

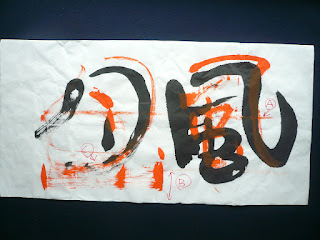

↓↓↓こちらは「風月」。重心をAの位置まで上げて、下の余白(B)をもっと広げた方がいい。Cは筆の腹を使い過ぎて(寝かせて)書いてしまったので、もっと筆を立て、普通に書いた方がよかった。

↓↓↓最後はいつもの共通課題、傅山(ふさん)の行草書だ。A、Bは中心が左に寄り過ぎた。CとDの連綿はもっと力強く書かなければいけない。何回注意されても学習されない私なのだった。

今回の赤坂書道教室では、ちょっと創作的な半切1/2を2種類書いて見てもらった。これを直してもらい、それから本格的に書こうという戦略だ。最初はうまくいかないけど、次はきっとよくなると信じつつ・・・。

↓↓↓まずは「陽明」。もう少し左右の文字をくっつけた方がよかった。Aはカスレ過ぎないように、もっとたっぷり墨を付け、Bをカスレさせたらよいとのこと。

↓↓↓こちらは「風月」。重心をAの位置まで上げて、下の余白(B)をもっと広げた方がいい。Cは筆の腹を使い過ぎて(寝かせて)書いてしまったので、もっと筆を立て、普通に書いた方がよかった。

↓↓↓最後はいつもの共通課題、傅山(ふさん)の行草書だ。A、Bは中心が左に寄り過ぎた。CとDの連綿はもっと力強く書かなければいけない。何回注意されても学習されない私なのだった。

7/08/2012

7/01/2012

◆草書的木簡!

梅雨のうっとうしい気候が続き、どうも気分がシャキッとしない今日この頃。何となくだらだらと青山書道教室に行ったのだが、いつものお題の草書的木簡(もっかん)を書くと、伸びやかな気分になり、ちょっと楽しくなった。古代文字は偉大だなあ。

↓↓↓伸び伸び書き過ぎたのか、Aのアキが広すぎた。BとCはきれいな弧を描くように書くといいそうだ。

◆↓↓↓Aは先生の朱のように横画を引かなくてはいけなかった。丸く続けてしまったのでNG。一呼吸置くBの部分では、筆の弾力を十分に効かせて次の線につなげていく(これがうまくできない)。Cはもっと上げて、Dはもっと下げ、CとDの落差が出るようにした方が恰好いい。なるほどねえ。

梅雨のうっとうしい気候が続き、どうも気分がシャキッとしない今日この頃。何となくだらだらと青山書道教室に行ったのだが、いつものお題の草書的木簡(もっかん)を書くと、伸びやかな気分になり、ちょっと楽しくなった。古代文字は偉大だなあ。

↓↓↓伸び伸び書き過ぎたのか、Aのアキが広すぎた。BとCはきれいな弧を描くように書くといいそうだ。

◆↓↓↓Aは先生の朱のように横画を引かなくてはいけなかった。丸く続けてしまったのでNG。一呼吸置くBの部分では、筆の弾力を十分に効かせて次の線につなげていく(これがうまくできない)。Cはもっと上げて、Dはもっと下げ、CとDの落差が出るようにした方が恰好いい。なるほどねえ。

6/24/2012

◆木簡、傅山、顔真卿~

タイトルを見ると何だか支離滅裂のようだが、いつもの赤坂書道教室の共通課題と自主課題、それに雑誌「書統」の漢字の規定課題を書いたらこうなってしまった。バラエティに富んでいるほうが楽しいだろう、ということで構わずどんどんいってみよう。

↓↓↓これは自主課題の木簡(もっかん)だ。全体的には悪くなかったのだが、Aのあたりは横画が長過ぎた。ここに余白ができると、風通しがよくなって作品が生きるのだそうだ。

↓↓↓こちらは傅山(ふさん)の行草書だ。勢いもあってよいとのことだったが、Aの部分は余白がなく詰まり過ぎ。少なくとも1センチは余白がほしかったところ。残念!

↓↓↓最後は顔真卿(がんしんけい)の行書だ。Aは下の方が広がってしまった。Bはふっくらし過ぎ。T先生の朱のように、締まった感じでいきたかった。Cの連綿は「卿」のヘンになるところだからしっかり書かなくてはいけない。分からずに書いていることがバレバレなのだった。

タイトルを見ると何だか支離滅裂のようだが、いつもの赤坂書道教室の共通課題と自主課題、それに雑誌「書統」の漢字の規定課題を書いたらこうなってしまった。バラエティに富んでいるほうが楽しいだろう、ということで構わずどんどんいってみよう。

↓↓↓これは自主課題の木簡(もっかん)だ。全体的には悪くなかったのだが、Aのあたりは横画が長過ぎた。ここに余白ができると、風通しがよくなって作品が生きるのだそうだ。

↓↓↓こちらは傅山(ふさん)の行草書だ。勢いもあってよいとのことだったが、Aの部分は余白がなく詰まり過ぎ。少なくとも1センチは余白がほしかったところ。残念!

6/17/2012

◆草書的な木簡に挑戦!

今回の青山書道教室のお題は、草書的な木簡(もっかん)。草書的と言うだけあって線に勢いがあり、これまでとはちょっと違う感じで、書いていても面白かった。その雰囲気が伝わりますかどうか。

↓↓↓久々に大御所のI先生が登場!(自分が休んでいたから久々だったのかもしれないが・・・) こういう大きい字は座って書くより立って書いた方がよいとのアドバイスがあったので、早速立って書いてみたら、座って書いたときは文字が大きくならなかったのに、こんなに大きく書けてしまった! おかげで、全体の雰囲気は合格点をもらうことができた。ただし、Aの終筆はハネずに止めるところだった。最後の文字は「手」と読んでしまいそうだが、「年」だ。

↓↓↓Aの左側にハネる部分は、手を親指が下になる形にしてハネたらよいのだそうだ(I先生の朱の部分)。逆に右側にハネるときは小指が下になる形にする。確かにそうしてみると、ハネの終筆が細くなり、恰好よくなる。お試しあれ!

今回の青山書道教室のお題は、草書的な木簡(もっかん)。草書的と言うだけあって線に勢いがあり、これまでとはちょっと違う感じで、書いていても面白かった。その雰囲気が伝わりますかどうか。

↓↓↓久々に大御所のI先生が登場!(自分が休んでいたから久々だったのかもしれないが・・・) こういう大きい字は座って書くより立って書いた方がよいとのアドバイスがあったので、早速立って書いてみたら、座って書いたときは文字が大きくならなかったのに、こんなに大きく書けてしまった! おかげで、全体の雰囲気は合格点をもらうことができた。ただし、Aの終筆はハネずに止めるところだった。最後の文字は「手」と読んでしまいそうだが、「年」だ。

↓↓↓Aの左側にハネる部分は、手を親指が下になる形にしてハネたらよいのだそうだ(I先生の朱の部分)。逆に右側にハネるときは小指が下になる形にする。確かにそうしてみると、ハネの終筆が細くなり、恰好よくなる。お試しあれ!

6/14/2012

◆半切の3行の木簡(!)

6月最初の青山書道教室のお題は、これまで習ってきた木簡を、半切に3行で書くというもの。できるだけ大きい字で、できるだけ少ない字数を書くのが好きな私にとっては、かなりヘビーなお題 だった。ま、たまにはいっか。

↓↓↓これが半切に3行で書いた木簡だ。何となくサマにはなったかな。

↓↓↓下の部分はこちら。上と比べると、ちょっとゴチャゴチャしてしまったなあ。

↓↓↓ 気を取り直して、こちらは赤坂書道教室の自主課題で書いた木簡だ。Aのハの字の部分は、もう少し広げたらよかった。Bは線をゆらゆらさせずに真っ直ぐ書く。力の入れ方を変えていろいろな線になるのはよいが、筆を揺らして書くのはNGなのだ。そうやって書いたことが、何故かすぐバレちゃうんだよね。

↓↓↓ついでにこの木簡の続きをどうぞ。その造形の巧まざる面白さに、いつも驚かされるのだ。

6月最初の青山書道教室のお題は、これまで習ってきた木簡を、半切に3行で書くというもの。できるだけ大きい字で、できるだけ少ない字数を書くのが好きな私にとっては、かなりヘビーなお題 だった。ま、たまにはいっか。

↓↓↓これが半切に3行で書いた木簡だ。何となくサマにはなったかな。

↓↓↓下の部分はこちら。上と比べると、ちょっとゴチャゴチャしてしまったなあ。

↓↓↓ 気を取り直して、こちらは赤坂書道教室の自主課題で書いた木簡だ。Aのハの字の部分は、もう少し広げたらよかった。Bは線をゆらゆらさせずに真っ直ぐ書く。力の入れ方を変えていろいろな線になるのはよいが、筆を揺らして書くのはNGなのだ。そうやって書いたことが、何故かすぐバレちゃうんだよね。

↓↓↓ついでにこの木簡の続きをどうぞ。その造形の巧まざる面白さに、いつも驚かされるのだ。

登録:

コメント (Atom)