ついに今年最後の書道教室が終わった。なんだか全然うまくならないまま1年が過ぎてしまう気がする。あせるなあ。

それはさておき、最近、嬉しかったことと、その関連エピソードをひとつ。嬉しかったのは、前々から欲しいと思っていた顔真卿(がんしんけい)の行書・草書・楷書が入り混じったすごい書「送裴将軍詩(そうはいしょうぐんのし)」の載っている本を手に入れたこと。

昨夜、その本を忘年会の帰りに電車の中で眺めていたら、隣に座っていたサラリーマンらしきおじさんが、突然大きな声で「その字、すっごいですねえ!」と話しかけてきた。びっくりしながらも、一応、「はあ、そうですね」と小さい声で返事をしたら、「あなた、書くんですか?」とどんどん突っ込んでくる。「僕酔っぱらっているんです。すみません」と言いながらも「すっごい字ですねえ!」を連発。とても周りの人の様子を見る余裕はなかったが、そのおじさんにつられて皆が私の本を覗き込んでいたとしたら、ちょっと楽しいよね。顔真卿の書の迫力って、こんなにもすごいんだ、と改めて感じ入った夜だった。

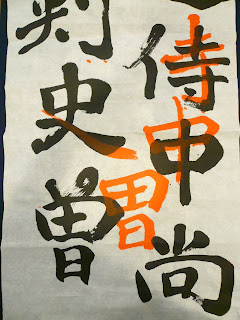

↓↓↓では、その「送裴将軍詩」からいってみよう。見てのとおり、楷書かと思えば草書になったりと、ちょっと類のない、本当に奔放な書だよね。「将」の字のAの部分、角を作り過ぎてしまった。Bは横画が斜めになりすぎ。Cは位置がもう少し下だ。

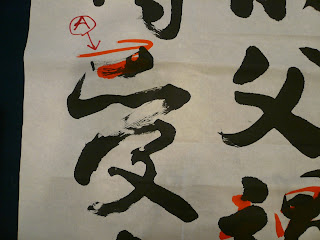

↓↓↓これも「送裴将軍詩」。Aは「清」の最後の横画が曖昧になりすぎた。

↓↓↓お次は雑誌「書統」の今月の課題だ。半切の漢字だが、T先生から墨が薄すぎると指摘された。最近、どうも薄くなってしまう傾向があるようだ。

↓↓↓これは漢字かな交じりの規定課題。まど・みちおさんの詩だ。ちっともうまくならないが、これで今年は店じまい。どなたさんも、お疲れ様でした。