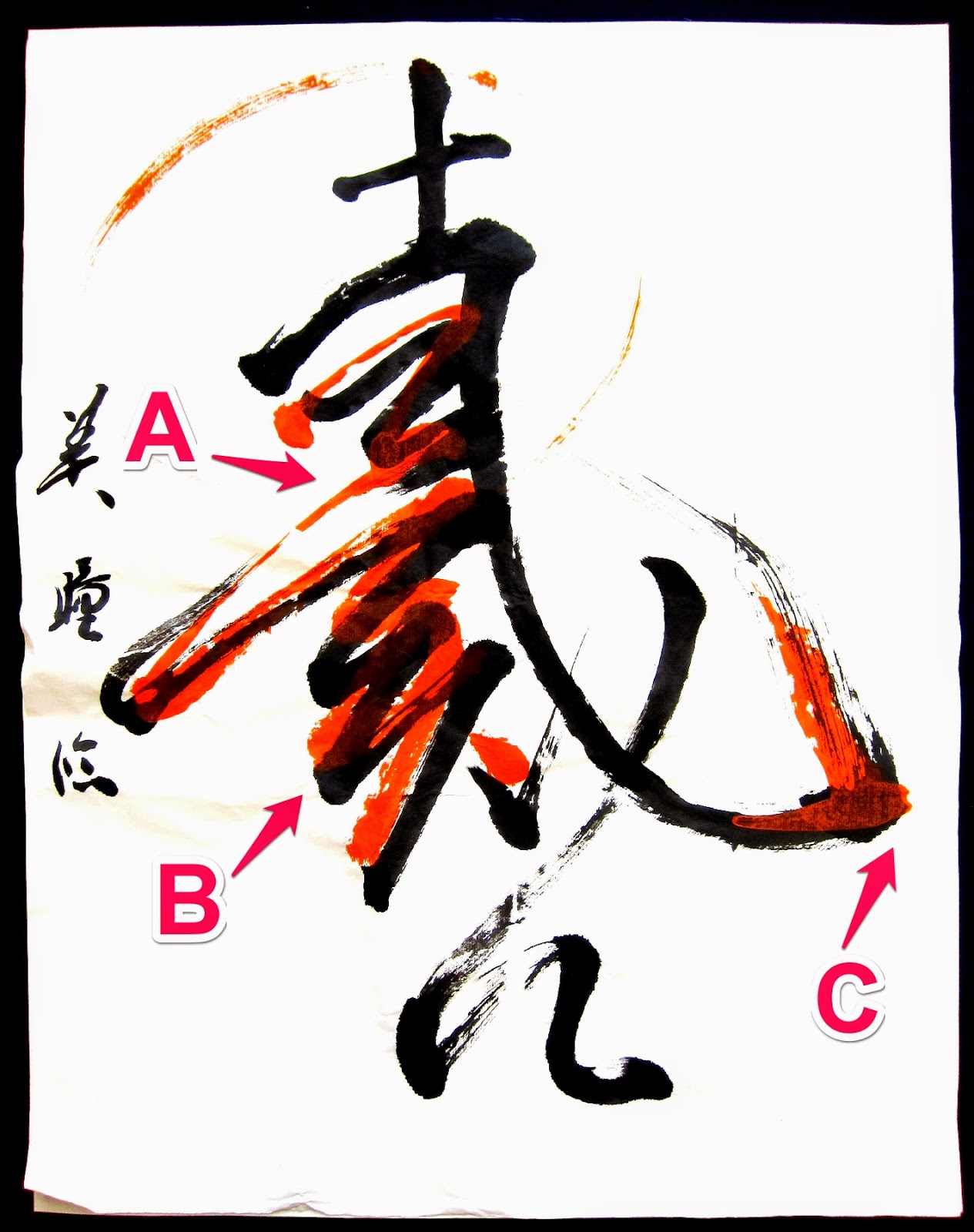

↓↓↓自叙帖より「載公」の2文字。Aの辺りは密集(ゴチャゴチャ)しており、Bの辺りは粗く空間が多いところが注目点だ。このような粗密の違いをよく観察して臨書するのが重要なんだそうだ。Cの部分は穂先を整えてからハネに移りたかった。

↓↓↓これは共通課題の倪元璐(げいげんろ)の行草書、五言律詩幅より「臣殊異同汲生」の6文字。Aは線が弱くなってしまったがきっちり書かなければいけないところ。BとCは位置が上がり過ぎだ。

↓↓↓最後は甲骨文の臨書、「日戌子。子□□」の6文字。3文字目の「子」と4文字目の「子」の形が全く違うところが面白い。現在の漢字に当てはめるとどちらも「子」になるが、古代の人はこれらを使い分けていたのだろうか? それとも違う形を自由に使って楽しんでいたのかな?

0 件のコメント:

コメントを投稿