世田谷美術館で開催中の『東宝スタジオ展 映画=創造の現場』に行って来た。1932年、東宝スタジオの前身である写真化学研究所が現在の成城に設立されて以来、この地では多くの映画が作られてきた。その中で最も強い輝きを放ったのが、言わずと知れた「ゴジラ」と「七人の侍」だ。この展覧会では1954年に公開されたこれら2つの代表作を軸に、映画美術という視点から様々な展示がなされており、映画製作の多面的な面白さを知ることができる。当時の製作現場の凄まじい活力と豊かな創造性の中にたっぷり浸っていると、いつの間にかタイムスリップした気分になってくるのだ。東宝の長い歴史の中で積み上げられてきたさまざまな作品の劇場用「予告篇」ビデオをとことん見せてくれる室もあり、時間を忘れてすっかり長居してしまった。

世田谷美術館のエントランスを入ると、こんなゴジラが出迎えてくれる。「思いっ切り楽しんでくれよ!」と言っているのかな? 4月19日(日)まで開催。

2/27/2015

2/08/2015

◆新たな挑戦! 「張遷碑」

今年はいろんな臨書(りんしょ)に挑戦するぞ!と思っていた矢先、赤坂教室の種家先生から「少し速く書き過ぎるきらいがあるので、張遷碑(ちょうせんひ、186年)の臨書でゆっくり書く練習をしてみたらいい」と勧められた。確かに「書くスピードに気を付ける」というのは個人的な課題の一つではあるので、早速挑戦してみることにした。

張遷碑は後漢時代に立てられた石碑。山東省の某県の長を務め、善政を敷いていた張遷が職を去った後、人々がその功を思い、業績を称えて建立したものだ。そんな当時の気持ちが表れているのか、刻まれている文字は素朴であったかい。眺めていると癒される隷書(れいしょ)なのだ。

↓↓↓半切1/2に縦3文字、横5文字で書いてみた。AとBの横の空間は、どちらも白い帯がバシッと通っているようにしたかったところ。気を付けたつもりだが、なかなかうまくいかないんだよね。

↓↓↓共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅より「求入幕嚴子乞」の6文字。Aの転折部分がちょっとフニャッとなってしまった。一拍置いて次に向かう方角に穂先を整えるくらいの気持ちが必要だった。Bの線は途中で力加減を変えることなく力を一定にして書く。

張遷碑は後漢時代に立てられた石碑。山東省の某県の長を務め、善政を敷いていた張遷が職を去った後、人々がその功を思い、業績を称えて建立したものだ。そんな当時の気持ちが表れているのか、刻まれている文字は素朴であったかい。眺めていると癒される隷書(れいしょ)なのだ。

↓↓↓半切1/2に縦3文字、横5文字で書いてみた。AとBの横の空間は、どちらも白い帯がバシッと通っているようにしたかったところ。気を付けたつもりだが、なかなかうまくいかないんだよね。

↓↓↓共通課題の倪元璐(げいげんろ)、五言律詩幅より「求入幕嚴子乞」の6文字。Aの転折部分がちょっとフニャッとなってしまった。一拍置いて次に向かう方角に穂先を整えるくらいの気持ちが必要だった。Bの線は途中で力加減を変えることなく力を一定にして書く。

↓↓↓自主課題の懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう)。上は「墨列奔シ満座」、下は「千聲看不及」。最後の「座」はちょっと考えすぎて誤字になってしまった。Aは先生の朱のa、Bはbが正解。

↓↓↓今回も締めは甲骨文の臨書で「一月王占曰★」の6文字。★の部分は「止」と「立」が上下に重なった形をした文字だ。先生からは墨量が足りないと指摘されてしまった。これ、ちょっとだけ残っていた墨がもったいなくて書いたんだけど、どうもバレバレのようなのである。

2/07/2015

◆なぜか魚を描く!

今、ちょっとだけデッサンを習っている。その教室で生の魚を描くというお題が出た。皆が持ち寄った魚で生臭さが充満する中、鼻をつまみながら(?)描いたのだが、何を描いたか分かるだろうか? ダイエット中のラッコのようでもあり、トドのようでもあり、お腹から見ると何だかかわいいなあと勝手に感動し、こんなアングルにしてしまった・・・。

↓↓↓正解は仰向けになったイワシ。上が水彩、下が鉛筆デッサン(これらを交互に描いた)。イワシを裏返してお腹の方からじっくり観察すると、お尻の穴(?)までくっきり見えるんだよね。こんなあられもない姿を描いてしまって申し訳ない。成仏してくれることを祈って、皆様ご一緒に、合掌。

先生の話で面白かったことを一つ。水彩画は失敗が許されず、サッと描くひと筆で決まるから思い切りの良さが必要になる。特に今回は予め鉛筆で下絵を描くのではなく、いきなり絵の具で描くという手法だった。でも、こういうのは小学校の授業でお習字の経験のある日本人には、それほど大変なことではないんだそうだ。ところが油絵のように何度も何度も重ね塗りして仕上げていく文化が主流の欧米人にとっては、かなりの難題なんだとか。潔さが一つの美学でもある日本人の面目躍如といったところか。しかし・・・、潔さっていうのは、やっぱり難しいよね。

↓↓↓正解は仰向けになったイワシ。上が水彩、下が鉛筆デッサン(これらを交互に描いた)。イワシを裏返してお腹の方からじっくり観察すると、お尻の穴(?)までくっきり見えるんだよね。こんなあられもない姿を描いてしまって申し訳ない。成仏してくれることを祈って、皆様ご一緒に、合掌。

先生の話で面白かったことを一つ。水彩画は失敗が許されず、サッと描くひと筆で決まるから思い切りの良さが必要になる。特に今回は予め鉛筆で下絵を描くのではなく、いきなり絵の具で描くという手法だった。でも、こういうのは小学校の授業でお習字の経験のある日本人には、それほど大変なことではないんだそうだ。ところが油絵のように何度も何度も重ね塗りして仕上げていく文化が主流の欧米人にとっては、かなりの難題なんだとか。潔さが一つの美学でもある日本人の面目躍如といったところか。しかし・・・、潔さっていうのは、やっぱり難しいよね。

2/03/2015

◆思いっきり書くのが楽しい懐素の自叙帖!

毎日寒い日が続き、身体も縮こまってしまう今日この頃。書道くらいは腕を思いっきり動かしたいなあと思い、赤坂書道教室の自主課題では懐素(かいそ)の自叙帖(じじょじょう、777年)を書くことにした。自叙帖は懐素が自分の書歴について記したもので、どうもいろんな人から言われた話を引用して自画自賛(?)しているらしい。唐時代の草書の大家だったわけだから自信満々だったんだろうね。書は狂草書と呼ばれるだけあって、まあ驚くほどダイナミックなんだな、これが。

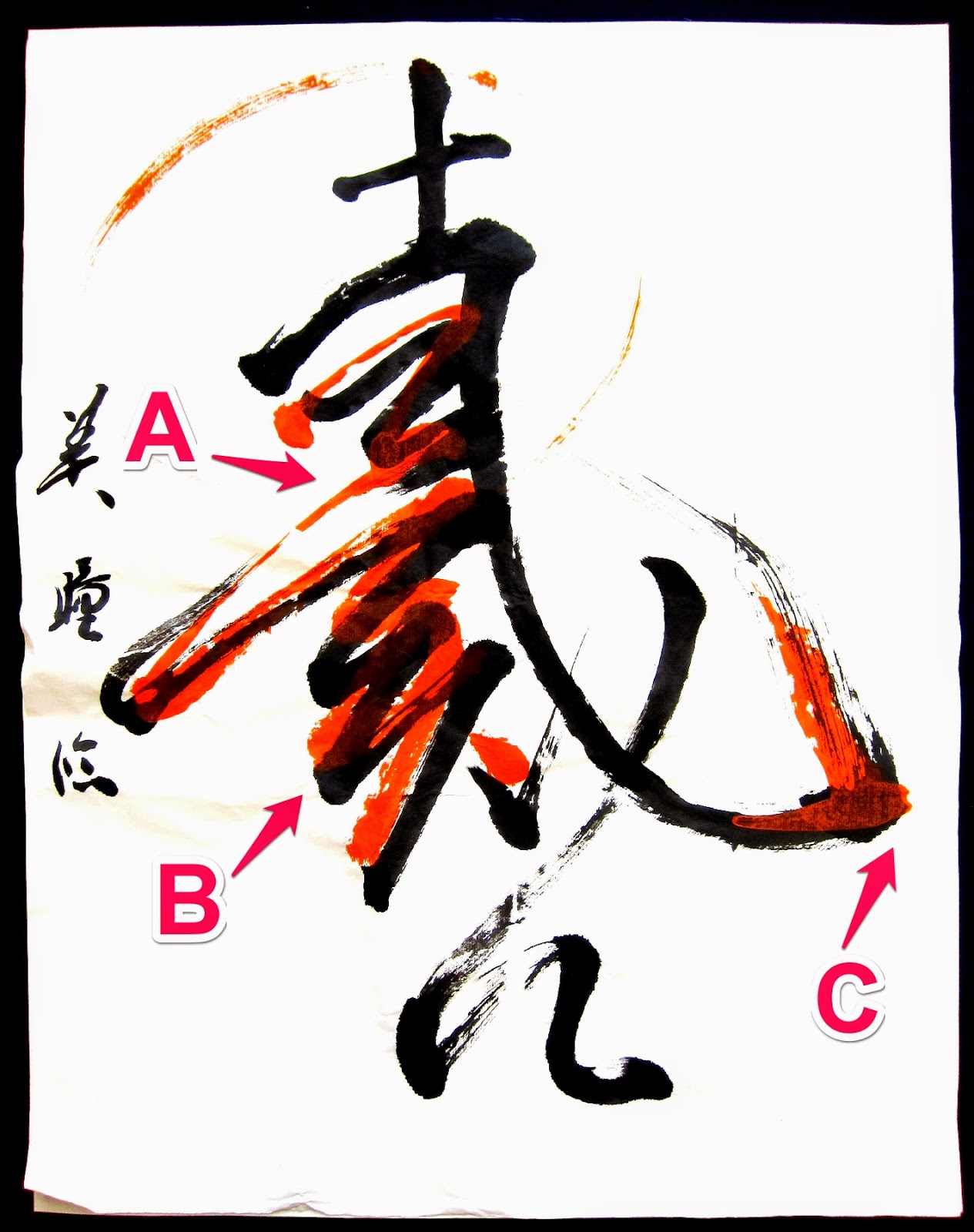

↓↓↓自叙帖より「載公」の2文字。Aの辺りは密集(ゴチャゴチャ)しており、Bの辺りは粗く空間が多いところが注目点だ。このような粗密の違いをよく観察して臨書するのが重要なんだそうだ。Cの部分は穂先を整えてからハネに移りたかった。

↓↓↓その続き、「又云。馳毫□」の5文字。□は活字がないので悪しからず。Aの部分は少し上になるように書けばBをもっとゆったり書くことができた。Cはヘンよりも長くなくてはいけなかった。

↓↓↓自叙帖より「載公」の2文字。Aの辺りは密集(ゴチャゴチャ)しており、Bの辺りは粗く空間が多いところが注目点だ。このような粗密の違いをよく観察して臨書するのが重要なんだそうだ。Cの部分は穂先を整えてからハネに移りたかった。

↓↓↓これは共通課題の倪元璐(げいげんろ)の行草書、五言律詩幅より「臣殊異同汲生」の6文字。Aは線が弱くなってしまったがきっちり書かなければいけないところ。BとCは位置が上がり過ぎだ。

↓↓↓最後は甲骨文の臨書、「日戌子。子□□」の6文字。3文字目の「子」と4文字目の「子」の形が全く違うところが面白い。現在の漢字に当てはめるとどちらも「子」になるが、古代の人はこれらを使い分けていたのだろうか? それとも違う形を自由に使って楽しんでいたのかな?

登録:

コメント (Atom)