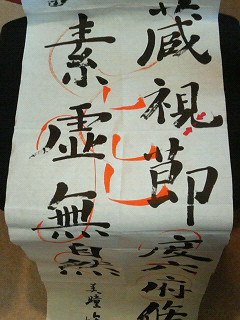

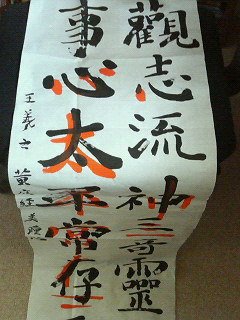

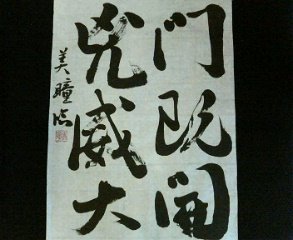

◆岡本太郎記念館に行ってきた

書道教室の後、ちょっと時間があったので、表参道にある岡本太郎記念館に行ってきた。岡本太郎といえば、あのギョロ目の強烈なキャラクターと「太陽の塔」が頭に浮かぶ程度だが、それだけではないだろうと、何となく頭の隅っこで気になっていたアーチストだったのだ。行ってみると、やはり只者ではなかった。そこには岡本太郎の最高傑作といわれる大壁画「明日の神話」の修復後の写真や、制作時の下絵が展示されていたが、その迫力に、まさに「なんだ、これは!」。「明日の神話」は原爆が炸裂する瞬間を描いたものだ。しかし決してこの世の終わりという暗さはなく、原爆を全身で受けてはじけ飛ぶ中央の白い骸骨や、地を這うような鮮烈な赤い炎は、深い怒りと同時に再生のための新たなエネルギーをも発散させていた。これは日本にとって、スペインにとってのゲルニカのようなものだと言ったら言い過ぎか。

ぜひ実物を見てみたいと思ったが、遅かった。日本テレビの汐留・ゼロスタ広場で実物が一般公開されていたが、8月末までだった。この壁画は、40年前、メキシコのとある実業家から、新しく建てるホテルのロビー壁画として依頼されたものだという。壁画は完成し、ロビーに仮設されたものの、建物の完成を待たずにホテル自体が倒産してしまった。以来、壁画は行方不明になっていた。それが2003年、メキシコシティー郊外の資材置き場で発見され、日本に移送され、修復作業が行われたというわけである。

この記念館では写真も自由に撮ってよかったのだが、その日はカメラどころか携帯も家に置き忘れるという体たらく(カメラがない分、自前の目でじっくり鑑賞させていただきました)。

↓↓↓もらってきたパンフレットはこちら。その一端を感じ取っていただけますかどうか。