◆団扇に中国の古代文字を書く

前衛書道家を目指し(?)、突然書道の教室に通い始めてから早や2年。

月に2回の教室で、現在、書道の楽しさを満喫中。

本日の教室でのテーマは、「団扇に好きな文字を書く」。

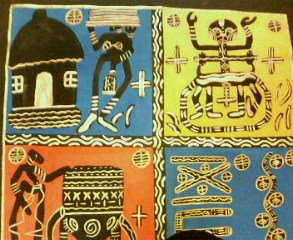

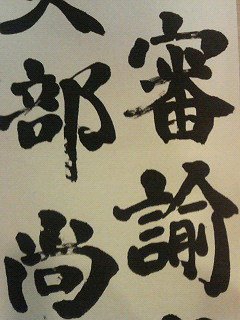

そこで前々から気になっていた古代・中国の文字、――出土した青銅器に彫られていた文字(金文-キンブン-と言う)、を書くことにした。ミロの絵を彷彿とさせる素朴で楽しい文字だ。紀元前のものでありながら、今の漢字を想像できてしまうところがスゴイ。

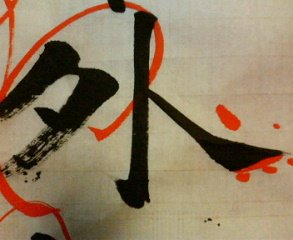

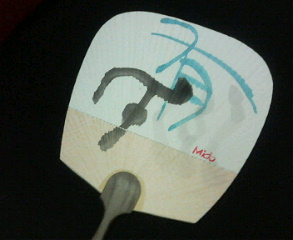

↓↓↓ まず、たっぷり薄墨を含ませた筆で右下の「州」という字を書く。その上に濃い墨を筆の先っぽでトンと乗せてグラデーションを作ろうと思ったが、思惑どおりに薄墨と交わってくれない。「まいったなあ」と、一向に交わってくれそうもない濃い墨の斑点を睨んでいると、若いT先生が通りかかり、「その黒い点を活かして別の文字を書いたらいいよ」とのご託宣。そこで、黒い点が文字の一部になるように、濃い墨で「氏」と書いてみた。うむ、まずまずの出来栄えだ。しかし、上の空間が多すぎるのがちょっと気になる。ここに何を書いたらいいか・・・、よいアイディアが浮かばない。あきらめて大御所のI先生に助けを求めると、「う~ん、そうだねえ」と言いながら、ひょいと青い絵の具で「有」(これも金文)と書いてくれた。

お~~~っ、いいではないか。

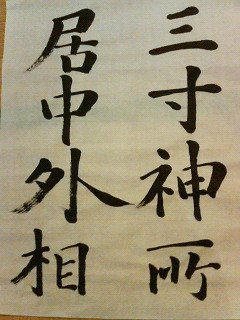

↓↓↓ この文字は「還」。どこが「還」かと思ったが、ヘンとツクリを左右入れ替えると、確かにそう見えなくもない。さて、ミロの絵をイメージしながら、今度は思いっきり濃い墨で書いてみる。ミロの雰囲気、出たんじゃないか?

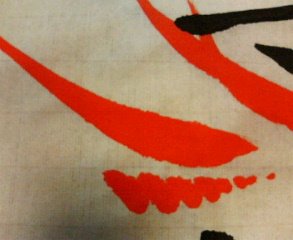

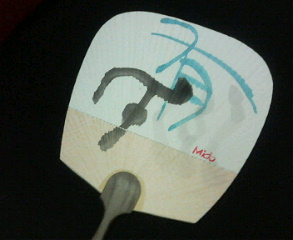

↓↓↓ その裏に小さく「東」と書く。おしゃれになるはずが、残念! 文字の位置が真ん中よりも左に寄ってしまった。そこで再びI先生登場。ちょちょいと朱文字で「南」と入れてくれた。なんと、完璧な出来ではないか。う~む、満足でござる。