先週、半切に自分の好きな字を書く、というのがテーマ(?)の1日書道勉強会に行ってきた。私の好きな字といえば何といっても金文(きんぶん)だ。金文とは、中国で出土された青銅器などに彫られている古代文字で、紀元前何百年(何千年?)という古い時代のもの。まさに漢字の原型だが、現代でも十分に通用する斬新なデザインなのだ。

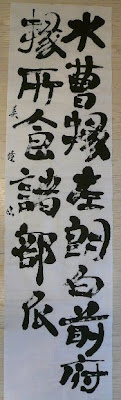

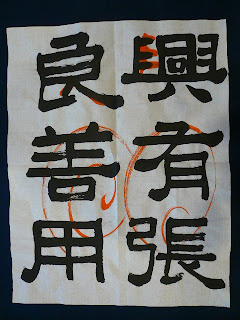

↓↓↓これは散氏盤(さんしばん)と呼ばれる青銅器の内底に書かれていた文字の一部。現在の文字で書くと「西宮襄豆」となる。「襄」という字はまるで手塚治の漫画に出てくるヒョウタンツギみたいで楽しい。金文を書くときの注意は、1)縦横の線の太さにバリエーションは必要ない、2)起筆は必ず逆から折り返して入る、3)長い線はサーっと書くのではなく、一、二度、休憩(?)する。さて、出来栄えや如何に。初めての挑戦にしては、結構イケてるんでないかい?

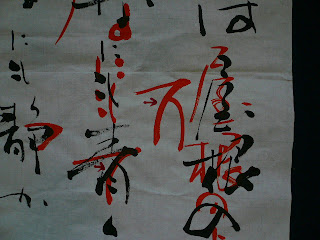

↓↓↓青山書道教室のお題は、10月から王義之(おうぎし)の行書の名品「蘭亭序(らんていじょ)」(353年)となった。蘭亭〔今の紹興(しょうこう)〕で宴を催した時の詩をまとめた詩集の序文だ。美しい文字だがあまり特徴がないので、臨書する身にはつらい。「初」という文字の先生が朱を入れた部分、空間が必要だった。

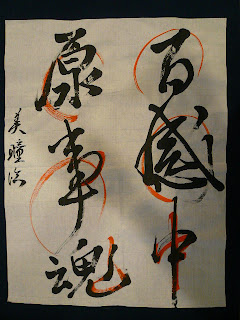

↓↓↓これは赤坂書道教室のいつもの温泉銘(おんせんのめい)。これも空間がポイント。「岸」という文字の朱の部分、空間が足りなかった。ちょっとしたことで、字が生きたり死んだりするんだよね。