さて本題。前回で自主課題の自叙帖(じじょじょう)が無事(?)終了したので、次は見ているだけで楽しくなる「楊淮表記(ようわいひょうき)」を書くことにした。これは後漢の時代、西暦173年に城の石門の壁に刻まれたもの。現在は漢中市博物館が所蔵している。ベンギョクという宮中の役人が、孫の楊淮と楊弼(ようひつ)の経歴を記したものだ。石(岩?)に刻まれた文字なので判読しにくい箇所がいくつかあるが、素朴で好き勝手に(?)書かれた文字がとても魅力的なのだ。

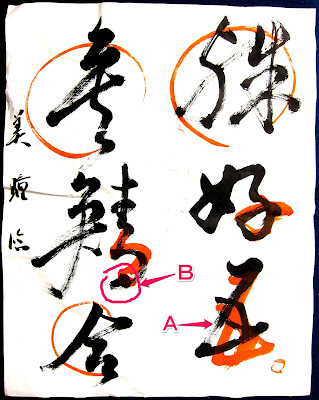

↓↓↓まずは「故司隷校」の4文字。AとBは弧を描くような書き方をしてしまったが、Cのようにきちんとハライをしなくてはいけなかった。ここでのお気に入りは「司」。オリジナルに近づけたくて頑張ったが、なかなかうまくいかない。

↓↓↓「尉楊君厥」。全体に線が細くなってしまった。Aはちょっと右上がりになり過ぎた。

↓↓↓Aは空き過ぎてしまった。逆にBはスペースが足りない。字形にこだわっていると、文字の配置が疎かになってしまう。あちらを立てるとこちらが立たず・・・、なかなかうまくいかない。