先週の木曜日、会社から帰宅したら、作品を応募していた創玄展から結果通知の手紙が来ていた。あけてみると、な・な・なんと「準二科賞」だ! 教室では一科(二科で受賞を何回かした人が一科に進める)の人が多くて、みんなうまいなあ、と周りをみながらいつも感心しているんだけど、やっぱり挑戦はしてみるもんだ。受賞通知の手紙を見て「やった!」と一人で喜んでいたら、青山の書道教室で世話人をしてくれているYさんから、「おめでとう電話」があり、二度びっくり。これもみんな、青山・赤坂の書道教室で指導してくれている若いT先生のおかげでごんす。感謝感謝。赤坂の書道教室が終わった後、「お祝いだあ」とT先生も一緒に皆で祝宴となったのだった。なんだか劣等生って、得だなあ。

青山の書道教室は、珍しく大御所のI先生が前回に引き続き登場。すごくていねいに教えてもらうことができたし、創玄展などの展覧会への応募作品添削もひと段落したので、この教室では珍しく、久々にのんびりと書道を楽しめた。

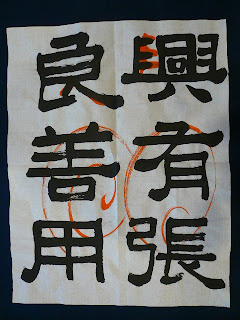

↓↓↓いつものとおり、お題は隷書(れいしょ)の張遷碑(ちょうせんひ)。I先生からの書き方の注意点は、1)横線はゆっくり、しっかり書く、2)縦よりも横線を太くする、3)縦線は必ず逆から入り、折り返して書き始める、4)横線の始筆を強くする。そして今回の字は、「興」という字の書き順を「同」から書き始めた方が文字の中心をうまくとれる、とのこと。それらの注意を守った(つもりの)習作がこちら。I先生からは「うん、なかなかいいよ。この調子でやって」とのありがたきお言葉。こういう素朴系の字は結構得意になってきた気がするぞ。

↓↓↓赤坂の書道教室は、青山教室とはガラッと変わり、王鐸(おうたく)の行書がお題だ。これは王鐸が、酒を飲みながら興に乗って書いたものらしい。う~~~む。どうも古代・素朴系の書体と違い、なかなか思うようにはいきませんがな。

3 件のコメント:

はじめまして。

いつも楽しく拝見させていただいています。

準二科賞の受賞、おめでとうございます。

私も小学校の授業以来、筆を持ったことが無かったのですが、大字に憧れ昨年から習い始めました。私の先生はめったに添削もしてくださいませんので、どう書いたらよいのかいつも苦しんでおります。でもgizaさんのブログを見つけてからは、いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

コダママンさん

書き込みありがとうございます。

このブログは、習ったことをあとから思い出すことができるように、自分自身のメモのつもりで始めたのですが、これを読んで参考にしてくださる方がいらっしゃるとは、感激です。今後も書道教室で習ったことを自分流に書き留めていきますので、どうぞお付き合いください。お互い、頑張りましょうね。

お互いにがんばりましょう。なんだかお仲間が出来たようで嬉しいです。これからも宜しくお願いします。

コメントを投稿