昨日の青山教室には、博光会40周年記念展が無事終わってホッとした表情のI先生も登場。展覧会には1日1000人もの来場者があり(土曜日は1500人!)、全部で6000人が来場するという大盛況だったとか。T先生をはじめ、この展覧会の実行委員は相当大変だったようなので、成功裏に終わり、ホント、よかった、よかった。

↓↓↓いつもの顔真卿の楷書。I先生によれば、顔真卿に限らずどの書であっても、筆の穂先の上下運動、つまり穂のバネを使って書くことが重要なのだという。軽く書いているときは穂先の形が「J」で、始筆や終筆、跳ねるとき、曲がり角などは力を入れるため、穂先はぐっと下に抑えられ「S」の形になる。その上下運動(バネ)を意識するようにしなくてはいけないのだとか。なるほどなあ。

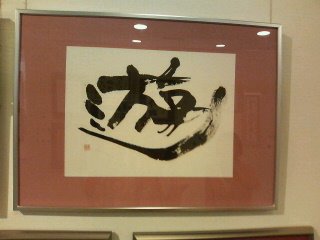

これはI先生に「うん、よくできてる」と、最後に朱で「佳」という字を入れてもらった自信作。

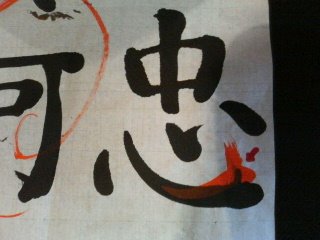

↓↓↓こちらは祓いの方向が上になりすぎた。I先生の朱のように下方に向かないといけない。

↓↓↓こちらは赤坂教室で書いた木簡(もっかん)。木簡は書いていて楽しいため、つい早書きになるのが私の悪い癖。特に祓うところは、いつもT先生に「ゆっくりね」と注意されるのだ。また、漢字には横線が何本もあるが、早く書いたり遅く書いたりすると、様々な線の表情が出てくる(私のは全部同じ?)。

↓↓↓最後に月例競書に提出する顔真卿の行書。いやあ、今回は盛りだくさんでした。