青山・書道教室の今期のお手本は、顔真卿(がんしんけい、709~785年)の書いた「告身帖」。前回はその中の4文字だけだったが、今回は8文字と倍になった。告身帖は前に創玄展に出すために頑張って練習したことがあるせいか、8文字だってス~イ、スイと書けちゃうのだ。ホントか? と思う向きは以下の現物を見てご判断を。

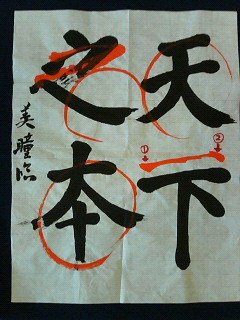

↓↓↓全体的にはいい感じに書けているが、始筆(矢印①)と終筆(②)の部分をもっと強調した方がいいのだそうだ。線の中間を少し細くして、メリハリを付けるようにする。確かに、言われてみると、横線が単調になってしまったなあ。

↓↓↓「導」という字の赤丸の部分。間があきすぎてしまった。

↓↓↓これは月例競書用だが、今回は新しい課題に挑戦してみた。中国・北魏(ほくぎ)時代の石窟(龍門石窟)の中に彫られている「賀蘭汗造像記」(がらんかんぞうぞうき、502年)という作品の中の二文字だ。亡くなった廣川王賀蘭汗のために、妻が弥勒像を造ったことが書かれているらしい。石窟に鋭利な刃物で彫った作品なので、先生の朱書きのように、始筆、終筆、角の部分の鋭利さが大きな特徴(私はうまく書けていないが)。私たちがお手本にしているのはその拓本だが、1500年以上前の作品なのに、磊落さ、瑞々しさがほとばしっていて、とても刺激的なのだ。