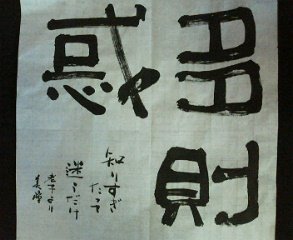

◆知り合いの写真展に行ってきた

書道教室の帰りに、知り合いが写真展をやっているというので行ってきた。場所は、めったに行くことのない中目黒の目黒川沿いにあるギャラリーだ。噂には聞いていたが、その近辺にはつい入ってみたくなるようなおしゃれなお店がいっぱいあり、駅からギャラリーにたどり着くまでに1時間以上かかってしまった(普通に歩けば10分弱のところでした)。写真展鑑賞前のウォーミングアップとでも申しましょうか。ま、前菜みたいなもんですな。

行ってみると、期待以上だった。タイトルは「森敏明写真展・トヤマホテル」。レトロな建物や猥雑な路地裏のワンシーンを、森さんらしい温かい視線で切り取ったモノトーンの写真群が、洗練されたレイアウトでディスプレイされていて、美的に刺激的。ギャラリーの空間全体がひとつの作品になっていた。

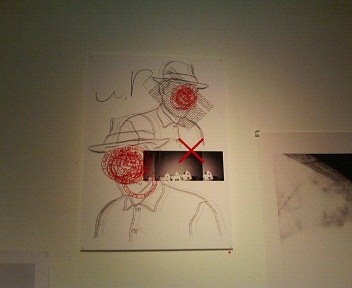

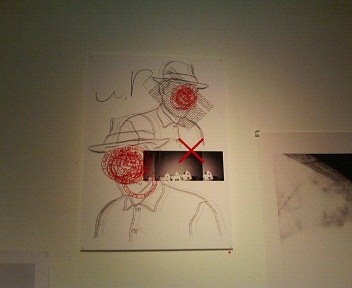

↓↓↓この作品、写真とイラストに赤いハンコが押されていて、とてもおしゃれ。ハンコはどこかのみやげ物で、いずれ使いたいと思って取っておいたものだとか。そのハンコの赤が、今回の展覧会の肝(キモ)のような役目を果たしていた。

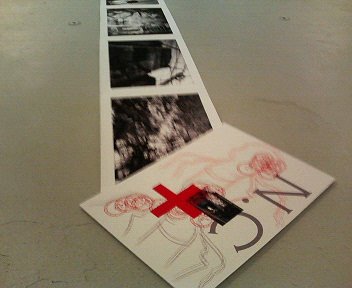

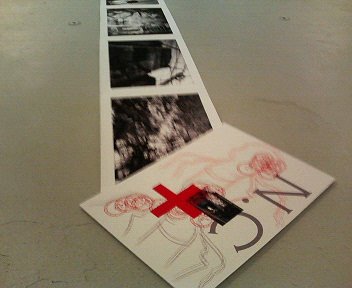

↓↓↓これは床にディスプレイされた作品。この上を無心にひょこひょこ歩いた子供がいたそうだが、結局、「足跡ひとつ付いていなかった」と残念そうであった。

↓↓↓記念に作者をパチリ。写真を撮るのは好きでも撮られるのは苦手なようで、どうしてもカメラの方を向いてくれない。ハニカミおじさんなのだった。