扇子の依頼主からようやく電話がかかってきた。どうしたのかと思ったら、なんと携帯が新幹線のトイレに水没してしまい、すべてのデータが消えて誰にも連絡できなかったのだとか。しかも仕事が超忙しく、代わりの携帯を買いに行く暇もなかったのだという。ようやくお店に行ってデータを取り出すことができたけど、水没した携帯は、あわれお亡くなりになったそうな。携帯にしてみれば、新幹線のトイレで憤死という不名誉なことで、かける言葉もない。一同合掌。

では、気を取り直して、土曜日の書道教室の復習だ。

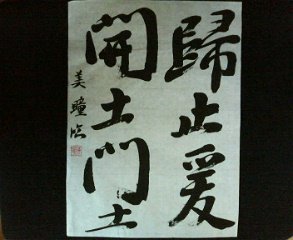

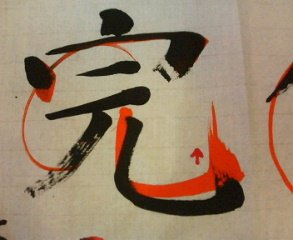

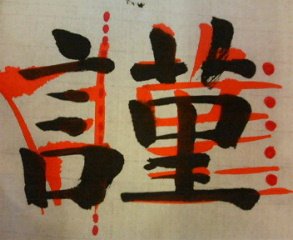

↓↓↓これは唐時代の書家、顔真卿(がんしんけい)の行書『祭姪文稿(さいてつぶんこう)』の一部を臨書したもの。祭姪文稿は、顔真卿が戦死した甥を悼んで書いた弔辞文の草稿だ。この戦には殉死した甥の父親も、顔真卿も出兵していた。しかも甥は親の目の前で首を刎ねられるという壮絶な死に様であった。それだけに、書きなぐられた一文字、一文字から顔真卿の怒り、悲しみの心情が迫りくる。

さて、私の書の方はというと、その心情に思いを至すどころではなく、何とか半紙に7文字を収めようと、それだけで精一杯でござった。