◆「書統」の昇段試験が近い!

ぐずぐずグダグダしている間に、書道雑誌「書統」の春期昇段試験の締め切りが迫ってきた。一応、漢字かな交じりと漢字の2種類を出そうかな、と思っているのだが、書けるんだろうか・・・。

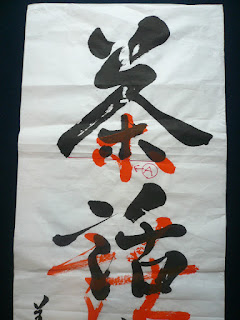

↓↓↓昇段試験の漢字のお題「茶話坐忘機」。これは全体的に文字が細かった。もっと太い筆で書いた方がよかった。書き出しの「茶」は墨が足りないし、Aは短すぎ。もう少し長くしたかったところ。

↓↓↓Bのところで墨を足したのだが、全然足りなかった。位置も朱で書かれた四角いところが正解。Cは朱のように扇型に開くような字形になると美しい。なるほど・・・。

↓↓↓こちらは漢字かな交じり。お題は牧水の短歌「ひともとや春の日かげをふくみもちて野づらに咲ける山ざくら花」。全体的にはカスレが少なくて単調になってしまった。2行目の「野」はもう少し背を高くしたほうがいい。それにしても、先生が朱で書いてくれた「や」はカッコいいなあ。

↓↓↓ひらがなの大きさも大小をつけたいところだ。「み」はなかなかうまく書けないのだが、先生の朱のように少し大きくすると見栄えがするよね。

4/14/2012

◆あっという間に葉桜の季節:赤坂教室は新しいお題スタート!

「2月は逃げる」「3月は去る」とはよく言ったもんで、あっという間に4月も半ば、葉桜の季節になってしまった。意味もなく焦ってしまうのだ。

赤坂書道教室もいよいよ4月の教室が始まり、共通のお題が傅山(ふさん、1607~1684年)の行草書「行草五言古詩巻」となった。傅山は明時代(1368~1644年)の書家だが、道教に信奉し、道士として活躍した。相当な秀才でもあったようだ。カッコイイ文字なので、これから臨書していくのは楽しいが、何と書いているのか分からないのが、ちょっと悲しい。

↓↓↓墨を足さずに一気に書いてしまったため、文字がカスレ過ぎてしまった。「用」あたりで墨を入れたらよかった。残念。

↓↓↓次の2枚はいつもの自主課題の木簡(もっかん)だ。こちらも何を書いているんだか分からないと思うが、2000年も前の、しかも中国語だから仕方ない。そう思うと、逆に今の漢字と大差ない文字が多いのに驚かされる。一番分かりにくい最後の文字は「衆」。言われてみれば、そう読めてくるよね。

↓↓↓左上の字が読みにくいが、これは「謹」という字。この木簡は字体がすごく面白いので、書くだけでストレス解消になるのだ。

「2月は逃げる」「3月は去る」とはよく言ったもんで、あっという間に4月も半ば、葉桜の季節になってしまった。意味もなく焦ってしまうのだ。

赤坂書道教室もいよいよ4月の教室が始まり、共通のお題が傅山(ふさん、1607~1684年)の行草書「行草五言古詩巻」となった。傅山は明時代(1368~1644年)の書家だが、道教に信奉し、道士として活躍した。相当な秀才でもあったようだ。カッコイイ文字なので、これから臨書していくのは楽しいが、何と書いているのか分からないのが、ちょっと悲しい。

↓↓↓墨を足さずに一気に書いてしまったため、文字がカスレ過ぎてしまった。「用」あたりで墨を入れたらよかった。残念。

↓↓↓次の2枚はいつもの自主課題の木簡(もっかん)だ。こちらも何を書いているんだか分からないと思うが、2000年も前の、しかも中国語だから仕方ない。そう思うと、逆に今の漢字と大差ない文字が多いのに驚かされる。一番分かりにくい最後の文字は「衆」。言われてみれば、そう読めてくるよね。

↓↓↓左上の字が読みにくいが、これは「謹」という字。この木簡は字体がすごく面白いので、書くだけでストレス解消になるのだ。

登録:

コメント (Atom)