◆木簡の隷書風に挑戦!

季節はどうも着実に冬に向かっている模様。この程度の寒さで止めてもらえると嬉しいのだが、きっちり寒い冬が来ないと南国の怖~い虫やら両生類が近所をウロウロしそうだし・・・、悩ましいところだ。

では、ちゃんと寒い冬が来ることを複雑な思いで祈りながら、青山書道教室のお題・木簡(もっかん)をみてみよう。

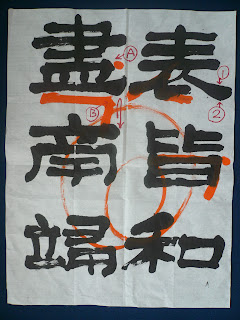

↓↓↓今回の木簡(もっかん)は平べったい横長で、ちょっと隷書(れいしょ)風だ。最初の文字「表」の払いは、隷書の特徴が出ているところ。払いの上の稜線(①)はほぼまっすぐで、下の稜線(②)が膨らむ。その左隣の文字の最後の横画のハネも同様(上の稜線が平らにならずにハネ上がり過ぎているが)。Aの転折(てんせつ;折り曲がる部分)は横画から普通に折り曲げて縦画を書くのではなく、Bの朱のように縦画もしっかり蔵鋒(ぞうほう;始筆を下から上に折り曲げて書く)にしなくてはいけなかった。

↓↓↓AやBの部分もやはりつなげて書かずに、1画ずつ蔵鋒にしたかったところ。Cの終筆部分はちょっと力を入れすぎてしまった。すっと筆を上げて、最後を押さえずに終わらせなくてはいけない。これがなかなかうまく出来ないんだな~。

10/22/2011

10/15/2011

◆赤坂の新しいお題は黄道周の書!

もう10月になってしまったので、「新しいお題」というにはちと遅いが(実は9月から新しくなっていた)、でもここで紹介するのは「初」なので、ま、いいことにしておこう。

新たなお題となったのは、黄道周(こうどうしゅう、1585~1646)の「七絶草書幅」。T先生曰く、黄道周は日本ではあまり知られていないけど、中国ではよく知られた人なんだそうだ。書家であり画人でもあったので、趣味人だったんだなあ、と思いきや、明の滅亡まで秒読み状態の時代にあって、その立て直しに身を投じた熱血漢で、最期は捕えられ、南京で殺害されたという。激しい時代を駆け抜けた人だったのだ。

↓↓↓黄道周は左下にぐっと引っ張られたような文字が特徴だ。臨書するときはオリジナルを見ながら書くが、こんな流れるような文字は、「書いている手元はチラ、チラっと見るだけにして、ほとんどはオリジナルを見ながら書くのがいいんだよ」との事。凡人がそんな書き方してちゃんとした文字になるか分からないが、ちょっと面白そうだよね。

AやBの連綿(れんめん,文字と文字のつなぎ部分)はもっと力強くなくてはいけなかった。Cはもっと長くきっちり書かないと「能」という字にならない。Dは左の横画が長いので、縦画の位置がもっと右だ。

↓↓↓全体に墨量が少ないか墨が濃いためにボリューム感がない。Aはもっと下だ。本当に思い切って左下に引っ張られるような文字なのだ。Bは上に向く感じがほしかった。Cの「小」は、もっとスペースを広げてもよいとのこと。こういう続いている文字は墨をどこで入れたらよいのか分からなくて、つい一気に書いてしまったが、3文字目とDのあたりで墨を入れ、Eはカスレ過ぎないようにしたほうがよかった。墨をどこで入れるかで、作品としてのインパクトが変わってくるんだね。難しいなあ~~。

もう10月になってしまったので、「新しいお題」というにはちと遅いが(実は9月から新しくなっていた)、でもここで紹介するのは「初」なので、ま、いいことにしておこう。

新たなお題となったのは、黄道周(こうどうしゅう、1585~1646)の「七絶草書幅」。T先生曰く、黄道周は日本ではあまり知られていないけど、中国ではよく知られた人なんだそうだ。書家であり画人でもあったので、趣味人だったんだなあ、と思いきや、明の滅亡まで秒読み状態の時代にあって、その立て直しに身を投じた熱血漢で、最期は捕えられ、南京で殺害されたという。激しい時代を駆け抜けた人だったのだ。

↓↓↓黄道周は左下にぐっと引っ張られたような文字が特徴だ。臨書するときはオリジナルを見ながら書くが、こんな流れるような文字は、「書いている手元はチラ、チラっと見るだけにして、ほとんどはオリジナルを見ながら書くのがいいんだよ」との事。凡人がそんな書き方してちゃんとした文字になるか分からないが、ちょっと面白そうだよね。

AやBの連綿(れんめん,文字と文字のつなぎ部分)はもっと力強くなくてはいけなかった。Cはもっと長くきっちり書かないと「能」という字にならない。Dは左の横画が長いので、縦画の位置がもっと右だ。

↓↓↓全体に墨量が少ないか墨が濃いためにボリューム感がない。Aはもっと下だ。本当に思い切って左下に引っ張られるような文字なのだ。Bは上に向く感じがほしかった。Cの「小」は、もっとスペースを広げてもよいとのこと。こういう続いている文字は墨をどこで入れたらよいのか分からなくて、つい一気に書いてしまったが、3文字目とDのあたりで墨を入れ、Eはカスレ過ぎないようにしたほうがよかった。墨をどこで入れるかで、作品としてのインパクトが変わってくるんだね。難しいなあ~~。

登録:

コメント (Atom)