◆面白詩文書と顔真卿

赤坂書道教室のお題は詩文書がずっと続いていたが、ついに今回が最後となった。そんな記念すべき日なのに、T先生のお手本を真似て書いてもちっともうまくいかなかった。仕方がないので、ここは自分流(?)に書いたものでお茶を濁しておくことに・・・。

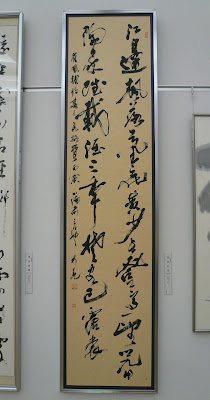

↓↓↓これはその中で一番よかったもの。先生曰く、四隅にもっとスペースをあけて、行間を詰めて書いたら面白いと。私はこの中では「油」の字がお気に入りなのだが、先生は「蝉」を気に入ってくれた。ま、いっか。

↓↓↓お次は顔真卿(がんしんけい)の「裴将軍(はいしょうぐん)」だ。「功成報天子/可以画」という文字。Aは「報」という字なのに横に間伸びしてしまった。それにしても、この「裴将軍」、なんてすごい字なんだろう。書く度にギョッとさせられる。

7/21/2011

◆迫力の石飛博光書展!

17日の日曜日、銀座で開催されていた「石飛博光書展」を見に行ってきた。この日が最終日だったからでもないだろうが、広い会場は大勢の人の熱気でいっぱいだった。

それにしても、こんなに迫力のある、魂のこもった書の展覧会を見たのは初めてだ。特に、草野心平の詩「富士山(ギーンたる。不屈の肉体)」を書いた作品には驚かされた。大作ばかりの展覧会ではあったが、なかでも一際大きく(なんと、縦2m36.5cm、横16m53cm)、最も心を揺さぶられる作品だった。この書が、小学校のような場所に普通に常設されたらどんなにいいだろう、と思う。子供たちが、日常的に目にするような場所に飾られていたら、子供の将来にとってもこの作品にとっても、すごく幸せなことなんじゃなかろうか。ただ、小学校といえども、こんなに大きな作品を飾れる場所は、そうはなさそうなのが残念。

↓↓↓これは、この書展を紹介するポストカードとパンフレット。石飛先生によれば、「富士山」が誕生した背景には、東日本大震災があった。この大震災に打ちのめされ、今回の書展のために考えていた構想が大きく変わり、吐き出された作品だという。富士山は、いにしえの昔から、どんな時でも日本人の魂の拠り所となってきたんだなあ。そんなことを感じさせてくれる作品だった。

17日の日曜日、銀座で開催されていた「石飛博光書展」を見に行ってきた。この日が最終日だったからでもないだろうが、広い会場は大勢の人の熱気でいっぱいだった。

それにしても、こんなに迫力のある、魂のこもった書の展覧会を見たのは初めてだ。特に、草野心平の詩「富士山(ギーンたる。不屈の肉体)」を書いた作品には驚かされた。大作ばかりの展覧会ではあったが、なかでも一際大きく(なんと、縦2m36.5cm、横16m53cm)、最も心を揺さぶられる作品だった。この書が、小学校のような場所に普通に常設されたらどんなにいいだろう、と思う。子供たちが、日常的に目にするような場所に飾られていたら、子供の将来にとってもこの作品にとっても、すごく幸せなことなんじゃなかろうか。ただ、小学校といえども、こんなに大きな作品を飾れる場所は、そうはなさそうなのが残念。

↓↓↓これは、この書展を紹介するポストカードとパンフレット。石飛先生によれば、「富士山」が誕生した背景には、東日本大震災があった。この大震災に打ちのめされ、今回の書展のために考えていた構想が大きく変わり、吐き出された作品だという。富士山は、いにしえの昔から、どんな時でも日本人の魂の拠り所となってきたんだなあ。そんなことを感じさせてくれる作品だった。

7/18/2011

◆行書風の木簡?

今回の青山書道教室のお題はいつもの木簡(もっかん)だが、ちょっと行書風。そんな木簡があるとは、知らなんだ。ま、いろいろな人が書いているんだから、文字の雰囲気もいろいろだよね。

↓↓↓Aはもっと立てたほうがよかった。Bは位置が上過ぎた。最後の「趙」はCの部分が左の文字とぶつかりそうだったので、ちょっと遠慮して書いたのだが、こういうときは、避けるよりも少々ぶつかってもいいくらいの気持ちで書いたほうがよいとのこと。確かに遠慮したために、文字に勢いがなくなっている。

↓↓↓こちらは上の続きの4文字だ。Aの最後の横画の始筆部分、気持ちが前から続いていない(実際、きっちり分けて書いてしまったし・・・)。こういうところがまだ駄目だなあ。行書でなく楷書でも、文字の途中でぶっつり気持ちを途絶えさせず、続いていなくてはいけないんだよね。つい忘れてしまうのだ。

今回の青山書道教室のお題はいつもの木簡(もっかん)だが、ちょっと行書風。そんな木簡があるとは、知らなんだ。ま、いろいろな人が書いているんだから、文字の雰囲気もいろいろだよね。

↓↓↓Aはもっと立てたほうがよかった。Bは位置が上過ぎた。最後の「趙」はCの部分が左の文字とぶつかりそうだったので、ちょっと遠慮して書いたのだが、こういうときは、避けるよりも少々ぶつかってもいいくらいの気持ちで書いたほうがよいとのこと。確かに遠慮したために、文字に勢いがなくなっている。

↓↓↓こちらは上の続きの4文字だ。Aの最後の横画の始筆部分、気持ちが前から続いていない(実際、きっちり分けて書いてしまったし・・・)。こういうところがまだ駄目だなあ。行書でなく楷書でも、文字の途中でぶっつり気持ちを途絶えさせず、続いていなくてはいけないんだよね。つい忘れてしまうのだ。

7/15/2011

◆久々に書道教室!

書道教室で指導してもらった内容を紹介するのが、すっかり遅くなってしまったが、溜めていたものをここで一挙に公開だ。

まずは青山書道教室のお題・木簡(もっかん)だ。今回はまたもや半切。短い時間内で書くためたった2枚だが、それでも半切を書くと、なんとなく作品を作った気になり、ちょっとうれしい。

↓↓↓久々に登場したO先生曰く、最初の数文字は「力んでいるなあ」と。ただ、その後は軽く書いているんだそうな。先生方にはどうしてそういうことが分かるのか、いつも不思議でならない。要するに、久々に筆を持ったことが、すぐバレちゃうということなんだね。

↓↓↓これはその中の朱が入った部分。「左」という文字を見るとよく分かるが、終筆をきっちり押さえてしまった。ここは押さえずに軽~くしなくてはいけなかった。

↓↓↓これは2枚目。せっかくなので(時間もないし)一行6文字にして書いてみた。寸評は、創作の意志が感じられてよいとのこと。やったね。

↓↓↓でも喜ぶのはまだ早い。この文字はカスレすぎ。筆先がバラバラして浮いてしまっている。こういうときは、途中でもいいから筆を少しだけ整えるのだそうだ。素人は、無理してでもついそのまま書いてしまうのだが、そこは落ち着いて、筆を整える余裕を持たなきゃいかんのだね。

↓↓↓次は赤坂書道教室の共通課題だ。草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」。わざと字を紙からはみ出させて書いてみたのだが、T先生は、もっとはみ出したらどうなの、とばかりに朱を入れてくれた(A)。中途半端は駄目なんだね。さらに、最後の行や落款の位置も、こんなふうにちょっと斜めにするだけで、全体が生きてくる。

↓↓↓こちらはいつもの顔真卿(がんしんけい)の臨書だ。Aは「不」という字なのに横に広がり過ぎ。Cは筆を止めて次に備えるところなのに、流して書いてしまった。それに続く横画(B)が力のない線になったのはそのためだ。

↓↓↓最後は雑誌「書統」の今月の規定課題、造形美あふれる文字・金文(きんぶん)をどうぞ。

書道教室で指導してもらった内容を紹介するのが、すっかり遅くなってしまったが、溜めていたものをここで一挙に公開だ。

まずは青山書道教室のお題・木簡(もっかん)だ。今回はまたもや半切。短い時間内で書くためたった2枚だが、それでも半切を書くと、なんとなく作品を作った気になり、ちょっとうれしい。

↓↓↓久々に登場したO先生曰く、最初の数文字は「力んでいるなあ」と。ただ、その後は軽く書いているんだそうな。先生方にはどうしてそういうことが分かるのか、いつも不思議でならない。要するに、久々に筆を持ったことが、すぐバレちゃうということなんだね。

↓↓↓これはその中の朱が入った部分。「左」という文字を見るとよく分かるが、終筆をきっちり押さえてしまった。ここは押さえずに軽~くしなくてはいけなかった。

↓↓↓これは2枚目。せっかくなので(時間もないし)一行6文字にして書いてみた。寸評は、創作の意志が感じられてよいとのこと。やったね。

↓↓↓でも喜ぶのはまだ早い。この文字はカスレすぎ。筆先がバラバラして浮いてしまっている。こういうときは、途中でもいいから筆を少しだけ整えるのだそうだ。素人は、無理してでもついそのまま書いてしまうのだが、そこは落ち着いて、筆を整える余裕を持たなきゃいかんのだね。

↓↓↓次は赤坂書道教室の共通課題だ。草城の句「ゆるやかに 炎暑の琴の 音の粒」。わざと字を紙からはみ出させて書いてみたのだが、T先生は、もっとはみ出したらどうなの、とばかりに朱を入れてくれた(A)。中途半端は駄目なんだね。さらに、最後の行や落款の位置も、こんなふうにちょっと斜めにするだけで、全体が生きてくる。

↓↓↓こちらはいつもの顔真卿(がんしんけい)の臨書だ。Aは「不」という字なのに横に広がり過ぎ。Cは筆を止めて次に備えるところなのに、流して書いてしまった。それに続く横画(B)が力のない線になったのはそのためだ。

↓↓↓最後は雑誌「書統」の今月の規定課題、造形美あふれる文字・金文(きんぶん)をどうぞ。

7/13/2011

◆毎日書道展!

今年も毎日書道展の季節がやってきた。この暑い中ではあるが、自分の作品が本当に展示されているのか心配なので、確かめに行ってきた。

国立新美術館の会場に入り、まずは特別併設展の「宇野雪村の美」を覗いてみたら、期待以上のすごさだった。現代アートかと見まがうばかりの斬新な書に圧倒され、自分の作品と比べるのもおこがましいが、ちょっと意気消沈してしまった・・・。

ま、それはそれ。行ってみたら、確かに私の作品も展示されていたので、その証拠写真をどうぞ。

↓↓↓超古代文字の甲骨文(こうこつぶん)だ。右から読んで「雲外歩(うんがいほ)」。「独自の道をいく境地」という意味。大らかで,伸びやかな空気感を伝えたいと思って書いたのだが、その雰囲気、少しは感じてもらえるだろうか?

↓↓↓こちらはT先生の作品。「細い線でも力のある字」ってこういうことなのか、とつい見入ってしまった。軽やかに飛ぶような字が、ホント、心地よいのだ。

今年も毎日書道展の季節がやってきた。この暑い中ではあるが、自分の作品が本当に展示されているのか心配なので、確かめに行ってきた。

国立新美術館の会場に入り、まずは特別併設展の「宇野雪村の美」を覗いてみたら、期待以上のすごさだった。現代アートかと見まがうばかりの斬新な書に圧倒され、自分の作品と比べるのもおこがましいが、ちょっと意気消沈してしまった・・・。

ま、それはそれ。行ってみたら、確かに私の作品も展示されていたので、その証拠写真をどうぞ。

↓↓↓超古代文字の甲骨文(こうこつぶん)だ。右から読んで「雲外歩(うんがいほ)」。「独自の道をいく境地」という意味。大らかで,伸びやかな空気感を伝えたいと思って書いたのだが、その雰囲気、少しは感じてもらえるだろうか?

↓↓↓こちらはT先生の作品。「細い線でも力のある字」ってこういうことなのか、とつい見入ってしまった。軽やかに飛ぶような字が、ホント、心地よいのだ。

登録:

コメント (Atom)