◆9月なのにこの暑さ!

東京は、このところず~~っと最高気温が34~5度、最低気温が27~8度と、亜熱帯への道を驀進中だ。はあー、あっつ。

それでも書道教室は、通常どおり元気に開講したのだった。

まずは、青山書道教室の顔真卿(がんしんけい)の行書をまとめてどうぞ。

↓↓↓Aの最後のハネの部分はもう少し長くしたかった。

↓↓↓このAのハネは最後まで筆を浮かせないように、キッチリ書く。

↓↓↓Aの部分は横画が1本足らなかった。T先生の朱を見ると分かるが、これは「足」という字。全体では「ちぢむ」と読む。知らなかった・・・。

↓↓↓「巨」という字のAの折り返し部分、さっとつなげて書いてしまわない。筆をきっちり止めて折り返す。「救」のヘンは、先生の朱(B)のような書き方でよい。

お次は赤坂書道教室だ。お題は中国・宋(そう)の時代の書家・蘇軾(そしょく、1036~1101)が書いた行書の名品「黄州寒食詩巻」から。蘇軾が黄州に流刑されていた頃の作品だ。アウトローな熱血漢だったんだね、きっと。この人は書家というだけでなく文学の方でも中国史に名を残す大家なのだ。

↓↓↓Aは左側の横画をもっと下げる。Bはちょっと長さが足りなかった。Cは間が空き過ぎ。

引き続き、『書作』の昇段級試験にいってみよう。楷書のお題は北魏(ほくぎ)時代の石碑に彫られたとても個性的な書「鄭義下碑(ていぎかひ、511年)」。行書の方は

唐時代を代表する書家の一人・褚遂良(ちょすいりょう、596~657)の行書「枯樹賦(こじゅのふ、630)。これは褚遂良が35歳のときの作品と伝えられている。

↓↓↓門の右は左よりも太く、大き目に。角の部分、先生の朱の内側に注目。ひと曲げで直角ではなく、カク・カクっと2回曲げるのがポイント。オリジナルを見ると、そうなっているところが確かに多いのだ。

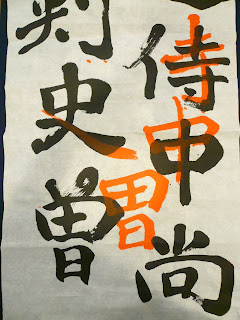

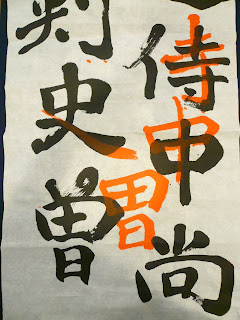

↓↓↓「中」も「曽」もやっぱり角は外側・内側ともに「カク・カク」だ。「史」は最後のハネの角度が上になり過ぎた。

↓↓↓行書といえども、「感」の口の部分は左の縦画をきちんと分かるように書く。その下の文字(「き」と読む)は左部分が右に広がり過ぎた。「採」はオリジナルはツクリの部分が通常よりも下がっているので、そこもきっちり真似なきゃいけない。先生の朱の四角がヘンとツクリの位置関係を示している。なかなか上手くいきません。