◆毎日書道展の入賞者が続々と…

前回、メジャーリーグのRさんの作品を紹介したが、な・な・なんと、そのRさんが毎日書道展で佳作賞をとったとの連絡があり、びっくり。それはお祝いしなきゃ、と思って青山書道教室に行ったらさらにびっくり。教室の大御所I先生は最高の賞である文部科学大臣賞を受賞、さらに若いT先生も会員賞を受賞したという。一般の人には何だかよくわからないと思うが、ともかく相当スゴイことのようなのだ。そんなわけで、青山の次に行った赤坂書道教室の後、T先生と一緒に内輪でかんぱ~い!、と相成った。みんなビールを飲みながら言いたい放題言って、ふらふらしながら帰宅いたしやした。

では本題。青山書道教室のお題「書譜(しょふ)」からスタートだ。書譜の草書の特徴は、圧力をかけるところはきっちりかけているところ。力強さのある草書だ。

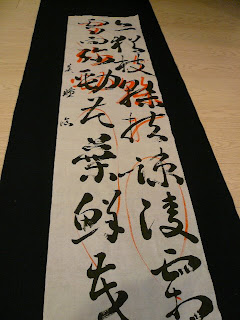

↓↓↓Aの部分が細すぎた。ここは圧力をかけるところ。左上のBの書き方が正解。

↓↓↓Aのツクリの部分、なんとなくごまかして書いていたが、やはり違っていた。台という字をくずしているので、先生の朱のように、それを意識して書かないといかんのだ。

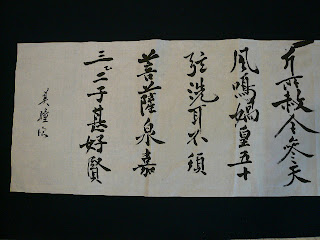

次は赤坂書道教室のお題「黄庭堅(こうていけん)」の行書だ。今月でこのお題は終了となるので、今回と次回の教室では、オリジナルの巻物のように、半切を横にして書くことになった。巻物を書くときの基本的な注意は、上下に空白をとること。特に下の方を多めにとる(どちらも折り線をつけておく)。行の最初の文字の高さは常に揃えるようにし、下は少しデコボコしていてもよい。行と行の間を均等にする。

↓↓↓ということで、書いたのがこちら。問題は空白のとり方で、紙の端からタイトルまでの間は広めにし、本文との間の方を狭くしなくてはいけなかった。最後の署名も同じで、署名と本文との間は紙の末端との間よりも狭くしなくてはいけない。知らなかった。。。

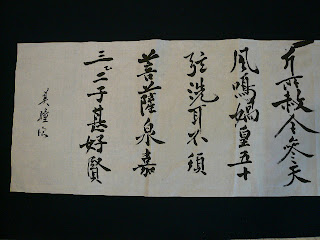

↓↓↓右上の方、書いている途中で筆をポトリと落としてしまい、その墨が黒々と目だっているが、先生曰く、その行が一番いい、そうだ…。

↓↓↓最後に書道仲間のひとり、Mさんが創玄展で二科賞をとったときの作品をこっそりとご紹介。かな混じり書と漢字のどちらも初参加で二科賞をとってしまうというスゴ腕だ。皆の者、頭が高いぞよ。