今回の青山教室は,「蘭亭序(らんていじょ)」のなかで自分の好きな部分を,好きな文字数で半切に書くという,これまでにない自由度の高いお題だったので,やる気十分,気力十分で臨んだ。ほとんどの人が半切に2行で書いていたが、せっかく自由でいいのだからと、私は1行5文字というデカイ文字に挑戦。その結果をご覧あれ。

↓↓↓Aの部分は下にはみ出しすぎだった。「極」の崩し方はBが蘭亭序ならではの書き方。通常はCのようになる。

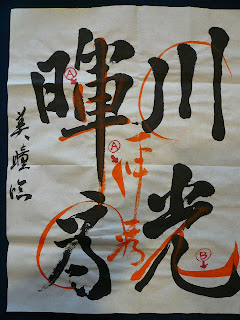

↓↓↓T先生に一番よいものを選んでもらったのがこちら。最後に書いたもので、一番字に勢いがあった。1文字目と2文字目の間が接近しすぎてしまったが、それはご愛嬌? T先生曰く、作品としては2文字目に見栄えのする文字を持ってくるのがよく、私の選んだ文字列はそれに適っているんだそう。いいセンスだと褒められたけど、たまたま、だったような気が・・・。

↓↓↓赤坂書道教室では、いつも通り黄庭堅(こうていけん)が統一の課題。Aの部分が異常に長いところが黄庭堅の特徴だ。こういう個性的な文字は書いていてとても楽しい

↓↓↓お次は「書統」月例規定課題の草書・懐素(かいそ)の千字文(せんじもん)だ。

↓↓↓最後に随意課題・半切1/2への表現。これは漢語で「きびにふす」と読むらしい。意味は、「優れた人物の後について名を成すこと」だとか。「き」という字は日本語にあるんだろうか???