昨日は、所属する博光書道会の勉強会(春季・錬成会)に行って来た。10時から5時まで、体育館のように広い会場で書道三昧の1日だ。会場には、会長のI先生を筆頭に、T先生を含む博光書道会の主だった先生方が数人来られ、参加した50人以上の生徒が書いているところを回りながらアドバイスをしてくれたり、実際に書きながら教えてくれる。いろいろな先生に教えてもらえるので、普段の書道教室とはまた違った面白さがある。I先生は参加者全員を見て回り、きめ細かく指導してくれるので、これもまた参加者にとっては大きな魅力だ。

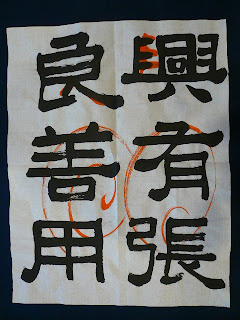

会場では、ほとんどの人が毎日書道展(5月締め切り)に応募する作品を書いていたが、私はとてもそんなレベルではないので、とりあえず来年の創玄展用に「木簡」のお手本をもらい、その練習をした。しかし、周りで毎日展用の大きな文字を書いているのを見ると、私もつい書きたくなり、勢いでお手本だけもらうことにした。T先生からも「まだ間に合うから毎日展に出してみたらいいよ」などとのせられ、ついでに毎日展用のお手本選びも手伝ってくださったので、これは書かないわけにはいかないぞ。T先生は、私の豪快さ(?!)が活きるような文字がいいと言い、ものすごくぶっとい線の、迫力ある書を選んでくださったが、まだ毎日展用の大きな紙も太い筆も持っていないので、これからあわてて買わなきゃならん。あら、大変。

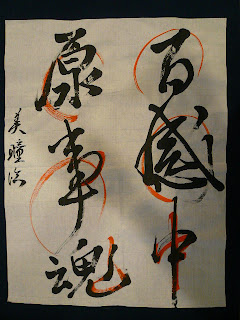

↓↓↓それはさておき、昨日1日、地道に練習した成果はこちら。I先生からは、2行目の中心が全体に左に寄っているところを気をつけるようにとのアドバイスをもらう。T先生は「いつもの迫力が足りないよ」「墨が濃すぎるよ」など、「あっ、そうか」と思うようなことを、見て回りながらひとこと言ってくれるので、やっぱり自分のことをよく知っている先生がいると全然違うのだった。最後に、若いときはリーゼントだったというK先生からのアドバイスはこちら。①木簡は1本1本の線をていねいに書くよりも、少々形がくずれてもいいから、目をつむってリズムに乗って書くくらいの気持ちが重要。ただし、手先で書くのではなく、体で書くこと。②線はすべて同じリズムではなく、緩急を織り交ぜて書く。③起筆は皆同じ角度から入るのではなく、真上から入ってみたりして、線により違いを出す。

木簡はかなり書けるようになったと思っていたけど、まだまだ奥は深いのだ。