今週は青山の書道教室がお休みだったため赤坂の教室だけだったが、「賀蘭汗造像記」(502年)の臨書に挑戦できたので、満足、満足。と言っても、何のことだかさっぱり分からない人がほとんどだと思うので(私もだが)、超簡単に解説しておこう。時は中国・北魏(ほくぎ)時代。廣川王であった賀蘭汗の妻が、亡き夫のために弥勒像を造った顛末記がこの“造像記”だ。荒削りで力強い書体だが、素朴さがなんとも魅力的である。これは北魏時代の仏像や造像記がたくさん見つかっている龍門(りゅうもん)という石窟の天井付近に彫られているものだ。一度行ってみたいなあ。

↓↓↓始筆はいいけど終筆に問題あり(A)。筆を進行方向に少し倒す感じに書くといい。私のはボタッとしているけど、先生のはスッとしていて切れ味がいいよね。曲がり角はウエストのようにキュッと絞る感じに書く(B)。そして(C)の部分。この縦画の入り方は通常の左からではなく、先生の朱のように右から入る。そういう細かいところも、オリジナルをよく観察しなくてはいけない。なるほど、確かにそうなってるよなあ。

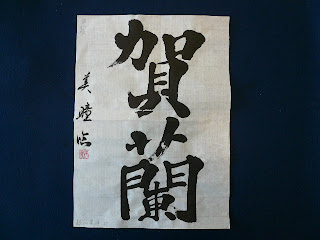

↓↓↓注意を守って書いたつもりの習作。月例競書の出品作だ。