◆隷書に挑戦

青山の書道教室は今回から新しい期に入り、後漢時代の隷書(れいしょ)・『張遷碑(ちょうせんひ』(186年)がお手本となった。これは隷書のなかでも力強さが特徴の作品だ。な~んて言ってもさっぱり分からないと思うが(私も最初はさっぱり分からなかった)。そもそも隷書というのは漢の時代に発達したもので、速く書くことが求められた当時の社会情勢から、速書き用に工夫された書体らしい。それまで用いられていた書体は篆書(てんしょ)と言って、今は「印」によく使われている超複雑な書体だったので、速く書ける書体が求められたというのはよくわかる。文明が発達すると古今東西問わず、人は合理化に知恵を絞るんですなあ。

さて、隷書の書体の一番の特徴は横線だ。普通、横線はやや右上がりに書くものだが、隷書の場合は水平。さらに横線の終筆部分のハネが大きな三角になるという特徴がある。これは波磔(はたく)と呼ばれるもので、速書きの中にも装飾性を重んじたためだとか、速く書いているうちに自然にそうなったのだとか言われているが、真相は分からない。どちらにしろ、現代では隷書的文字が広告に使われたりして、その個性的な書体は今でも人を魅了している。

一方で、私たちが普通に書いている楷書も行書も、ルーツはこの個性的な隷書にあるというから驚く。ホント、一筋縄ではいかない隷書なのだ。

今期のお手本『張遷碑』は、河南省の蕩陰令(とういんれい・相当上のお役人?)だった張遷の徳政を称える碑文。オリジナルは本当に元気のいい剛健そのものの文字なのだが、私のはちょっとおとなし過ぎたかな?

↓↓↓曲がり角で力が入りすぎてしまった(左上の矢印)。あくまで軽く、ちょっと上に持ち上げるように書く。右側の丸をもらった角はOK。隷書の特徴である波磔は、(一目瞭然だけど)下の矢印部分だ。結構いい感じで書けているよね。

↓↓↓これは赤坂の書道教室のお題、木簡(もっかん)の臨書だ。これまでにいろいろ木簡を書いてきたけど、こんな書体は初めてだ。そもそもなんという文字かが分からない。最初の「建」は分かりやすいが、次は・・・、ハテ? 正解は順番に「武」「ソウ(三十の意味)」「一」「年」「十二(はみ出ているが下に横線がもう一本ある)」。読み方は分からなかったが、T先生からは「いい感じに書けてるよ」とお褒めの言葉をいただき、目出度くも「佳」を付けてもらった。

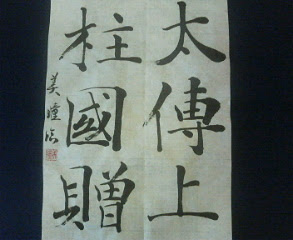

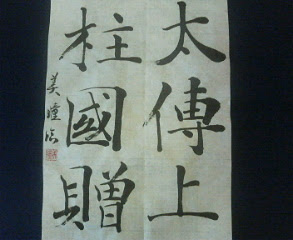

↓↓↓最後は月例競書に応募する作品。褚遂良(ちょすいりょう)の臨書だ。やっと納得のいく作品に仕上がった。はい、お疲れ様でした。