赤坂書道教室のT先生 --実名を明かすと種家杉晃(たねいえさんこう)先生-- が、ついにホームページを開設された。教室案内のほか、先生のブログやギャラリー、臨書の話もあったりして、ちょっとお得なサイトになっている。ぜひご訪問を。

では、本題。10月からの赤坂書道教室の共通課題は初の篆書(てんしょ)。清時代の文人、呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927年)の臨石鼓文(りんせっこぶん)だ。石鼓文は唐時代に陝西省で出土した10基の石碑(またはそこに刻まれた文字)のことで、造られたのは紀元前。これを呉昌碩が臨書したものが今度のお題というわけだ。

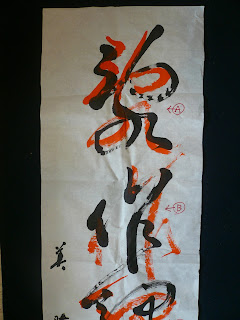

↓↓↓古代文字は造形がユニークで楽しいが、石鼓文もやっぱりユニークだよね。AとBは中心が左にずれてしまった。先生曰く、「全体的にいつもの元気さがないなあ」と・・・。う~ん、形を一生懸命見ながら書いていたら、こうなっちゃったんだよね。反省。

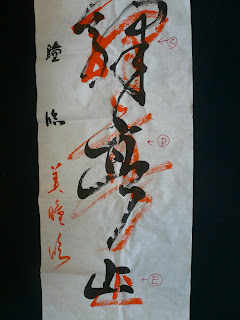

↓↓↓こちらは今回から自主課題で始めた顔真卿(がんしんけい)の祭姪文稿(さいてつぶんこう)だ。祭姪文稿のことは先生のホームページに詳しいので、こちらをどうぞ。

Aは余白がなさ過ぎた。Bは右に傾き過ぎ。

↓↓↓最後は古代文字の甲骨文(こうこつぶん)で書いた「有各雲(各雲有り)」。世田谷美術館の友の会展に出品しようと思っている作品だ。先生からは、左右の余白を切って細長くしてみたら? とアドバイスされたので、切る寸法も決めてもらって、ただいま軸装を依頼中。乞うご期待!