この1週間、本当に冬と勘違いするほどの寒さだったが、家の近くの八重桜は健気にもちゃんと満開になり、我々の目を楽しませてくれている。やっぱり春なんだね。よかったあ。

さて本題。青山書道教室は4月からお題が新しくなった。とは言っても前回同様、超個性派の書家・顔真卿(がんしんけい、唐時代)の書なのだが、今回は楷書ではなく、行書の祭姪文稿(さいてつぶんこう、758年作)だ。これは甥の季明(きめい)が戦死したことを悼んで書かれた弔辞文の草稿で、本物は台北の故宮博物館に所蔵されている。荒々しくも悲しみに溢れた書なのである。

↓↓↓全体的に墨が多すぎた。1文字目と最後に墨を入れる程度でよかった。行書はボタボタしちゃいかんのだ。

↓↓↓こちらはカスレが出ているので、O先生曰く「立体的に見える」。なるほどね。書いている途中で墨が足らなくなってもぐっと我慢して、ゆっくりと粘っこく最後まで書き切ることが肝要。先生が真ん中に書いた朱の文字がそれだ。これが書道の醍醐味なんだとか・・・。

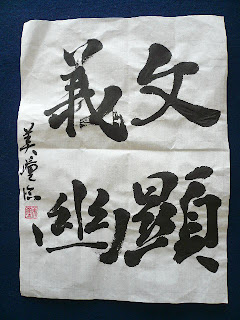

↓↓↓お次は赤坂書道教室だ。お題はいつもの何紹基(かしょうき)の臨張遷碑(りんちょうせんひ)。今回も利き腕でない左手で書いたが、力が全然入っていないことが自分でもよくわかる。力を入れずに書くって、こういうことなんだ。臨張遷碑は何紹基が左手で書いたんじゃないかという説を唱えるT先生は、「もし本当にそうだったら、すごい発見だよね」と言いつつ、「でも証明のしようがないなあ」だって。残念!

↓↓↓以下はいずれも雑誌「書統」の規定課題。上は王義之(おうぎし)の行書。下は久々の漢字かな混じり書だが、名前が下過ぎたので、印はT先生のアドバイスで、名前の右側に少し文字と重なるように押した。名前の横に印を押すときは左側に決まっていると思っていたが、デザイン的に悪くなければ右側でもいいというのは、ちょっと驚きだった。