先週、3つの書道展をハシゴし、淡墨の作品の美しさにすっかり感銘を受けてしまった。そこで早速、古代文字の木簡(もっかん)を淡墨で書いてみた。今回はその作品からご覧あれ。

↓↓↓何枚か書いたなかでT先生に選んでもらったのがこちら。紙はたまたまあった和画仙(わがせん)を使ったのだが、中国の本画仙(ほんがせん)に書いたらまた違った滲みが出るという(T先生は本画仙の方が好み)。墨汁は花仙か呉竹の古墨(こぼく)にして、さらに摺った墨を少し入れるとよいとのこと。なるほど。淡墨は紙質や墨の違いが如実に作品に影響するんだね。

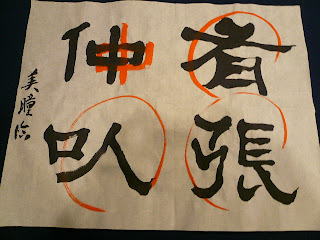

↓↓↓こちらは「書統」の今月の随意課題だ。まずまずの出来だと思うんだけど、どうでっしゃろ?

↓↓↓では、いつもの青山書道教室でのお題にいってみよう。前回に続き、顔真卿(がんしんけい)の倣書(ほうしょ)だ。今回の紙は半切1/2の大きさなので、ちょっと見栄えがいい。Aの部分、ちょっとうつむき過ぎてしまった。

↓↓↓お次は赤坂書道教室のお題・清(しん)の時代の書家・何紹基(かしょうき)の臨張遷碑(りんちょうせんひ)だ。前回同様、左手で書いてみたが、やっぱり味があって楽しい。Aの部分はもうすこし空間がほしかった。Bの部分はハネ過ぎ。