◆創玄展のための習作・いよいよ稼動

創玄展二科の作品提出の締め切りがいよいよ来年1月に迫ってきた。今年も古代文字の木簡(もっかん)で挑戦だ。ま、他に取柄がないということもあるんだけどね。

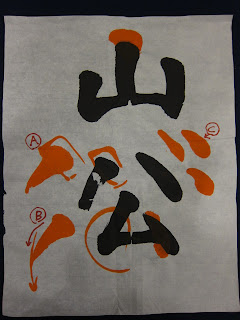

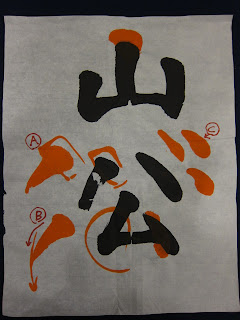

↓↓↓T先生から今のところ一番いいという評価をもらった作品がこちら。今後の注意点は、①文字にもっと大中小を付ける、②左側の上の2文字はカスレさせる(墨が多すぎたら紙でふき取って調整)、③字の間をもっとあけた方がきれい(字を少し小さく書く)。分かっちゃいるけど、できないんだな、これが。

↓↓↓創玄ばかりじゃつまらないから、赤坂書道教室では「書統」の今月の随意課題に挑戦してみた。大きさは半切1/2。隷書(れいしょ)風だが、詩は唐の時代に書かれたもの。「月が沈み、カラスが鳴き、霜の気が空いっぱいに満ちている」という意味らしい。「啼」と「満」の字をもっと横広にすればよかったが、時間がなくなったので、これにて終了。

お次はいつもの青山書道教室のお題、顔真卿(がんしんけい)の楷書だ。

↓↓↓Aの部分は先生の朱にように、筆の腹を使ってぐっと三角になるように書く。角度はBのように外側をふっくらと(向勢:こうせい)。Cもすっと書くのではなく、やはり筆の腹を使って、ぼてっとした感じにする。

↓↓↓これも縦画は向勢の書き方だ。Aのように内側はほぼまっすぐで、外側(B)を湾曲させる。どうやったらそうなるんだろう???

↓↓↓次はハネの部分。Aの部分、同じ太さで書いてしまったが、先生の朱のように、曲がるころに太くなっていく。

↓↓↓今度はハネの角度(A)がいかんかった。これも向勢、つまり外側をふっくらとさせなきゃいけない。顔真卿って、ほんと、独特の書き方をする天才だね。

↓↓↓最後は赤坂書道教室のお題、造像記(ぞうぞうき)だ。また、下の2文字が上になり過ぎた。早く、スイスイとバランスよく書けるようになりたいなあ。