◆久々の書道教室

新しいパソコンの設定が大変で、このところ更新がすっかりおろそかになっておりました。ウイルス対策ソフトを入れればメールやインターネットが使えなくなるし、ホントややこしい。ウイルス対策と称して無菌室に入れられたんじゃあ市民生活はできません!

では、久々に青山書道教室の復習だ。今回も縦線に問題あり、だった。あ~~あ。

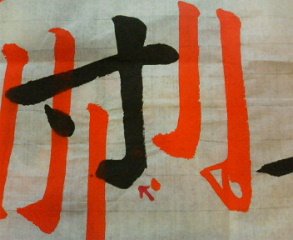

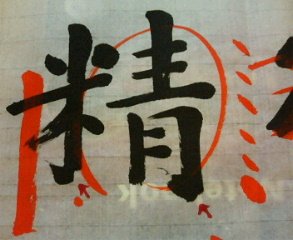

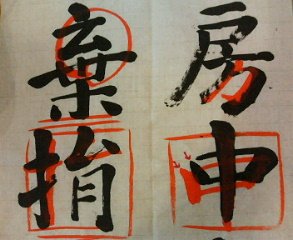

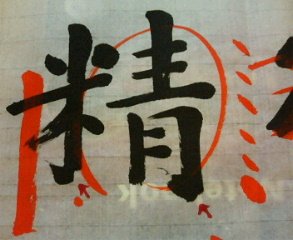

↓↓↓赤の矢印の部分に注目。私が書くと、なぜか跳ねに入るところが矢印のようにへこんでしまう。朱で書かれたように尖った形が美しい。先生曰く、私は書くときに筆を立ててしまうからこうなってしまうのだとか。毎度注意されることなのだが、どうも癖になってしまったようで、なかなかうまくいかない。

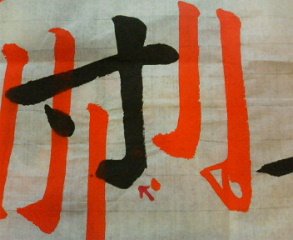

↓↓↓そんなわけで、これも同じ。先生が書いた朱色の縦に続く点々は、書いているときの筆先の角度だ。最初に筆を置いたときの形のまま、まっすぐ下に線を引く。う~~む。わかっちゃいるけど難しい。

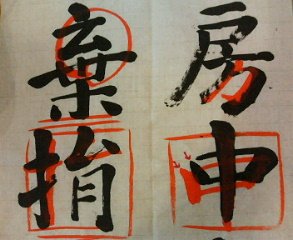

↓↓↓縦線ばかりに気をとられていたら、おっと~、今度は文字の位置に朱が入ってしまったぞ。2文字目の「中」という字。最初の筆は(矢印)、1文字目との空きを考え、文字の大きさを予測したうえで入れなくてはいけない。そうしないと、このように1文字目との空きがなくなる。要するに、囲碁のように(やったことはないけど)、先を読んでから最初の一手を入れることが肝心なのだ。2行目はさらに大変だ。上の文字との空きだけでなく、横の文字との空き、バランスも考えて、どこに最初の一手を入れたらいいか判断するわけだ。さらにさらに、すべての文字の中心線が、縦にピタリと合っていなきゃいけないし。私、方向音痴だから、こういうの苦手なんだよね。